起業するには?AIで進める7つの起業準備と流れ、資金、手続きの基礎

「起業したい」という気持ちがあっても、「起業するには何から始めればいいかわからない」「起業したいけどアイデアがない」と悩んでいる方も多いのではないでしょうか。

起業とは、自分で事業を始めることであり、そのリスクや責任を負うことを意味します。

日本の起業は諸外国と比較しても少ないとされていますが、その理由として、起業に必要な環境や条件が未整備だという認識や、起業に対するイメージの低さが原因だと言われています。

この記事では、起業の流れや手順、具体的なやり方を7つのステップで徹底解説。起業家への支援制度や成功事例も合わせてご紹介します。

起業に必要な知識を身につけることで不安を鎮め、夢を実現する前向きな一歩を踏み出しましょう。

- 【この記事のまとめ】

- 起業の形態には、個人事業主や会社設立などがあります。事業に合ったやり方を取り入れることが大切です。

- 企業のアイデアをまとめたり、事業計画書を作成したりといった起業の流れを把握し、十分な準備を整えるため、過去の成功事例も参考にしながら、自分なりのビジネスを展開できるよう起業アイデアを練ってみましょう。

- 一度起業すると、資金や従業員の管理、納税など多くの責任を負わなければなりません。起業のリスクや対策を確認しておきましょう。

- そもそも、起業とは?

- 起業したい人・起業準備をしている人の現状

- 起業するメリットとデメリット

- 起業の主なメリット

- 起業の主なデメリット

- 起業家に求められるもの

- 起業に向いている人の特徴

- 起業に向いていない人の特徴

- 起業するために必要な7つのステップとAI活用

- 起業ステップ1.どうして起業したいのか理由を明確にする

- 【AI×起業】AI活用で自己理解を深めよう

- 起業ステップ2.起業のアイデアをまとめる

- 起業アイデアの見つけ方

- 起業アイデアがない場合

- 【AI×起業】ChatGPTやGeminiなどで起業のアイデアをまとめよう

- 起業ステップ3.起業する形態・手段を決める

- 個人事業主で起業する

- 法人で起業する

- フランチャイズで起業する

- M&Aで起業する

- 【AI×起業】AI活用で起業する形態・手段をシミュレーション

- 起業ステップ4.事業計画書を作成する

- 【AI×起業】AI活用で事業計画書を作成しよう

- 起業ステップ5.ヒト・モノ・カネの準備をする

- 起業に必要な資金

- 起業資金の算出方法

- 起業するための資金調達の方法と支援制度

- 起業したいけどお金がないなら、0円起業

- 【AI×起業】AI活用でヒト・モノ・カネの準備をしよう

- 起業ステップ6.開業の手続きをする

- 個人事業主の場合の手続きの流れ

- 法人で起業する場合の手続きの流れ

- 【AI×起業】起業手続きに必要な書類作成や申請の準備をAIにサポートしてもらおう

- 起業ステップ7.事業をスタートする

- 【AI×起業】AIで顧客獲得など、効果的なマーケティングを

- 起業するために必要な知識とスキルはある?

- 起業の成功事例

- 事例①アスクル株式会社

- 事例②Wantedly株式会社

- 事例③株式会社dely

- 事例④軒先株式会社

- 事例⑤株式会社カカクコム

- 事例⑥株式会社リブセンス

- 起業のリスクを避けるために知っておきたいこと

- 起業の失敗を避ける方法

- 起業後に必要なもの

- 起業するときは誰に相談するべきか

- 専門家に相談する

- 家族や友人に相談する

- 無料の創業支援機関を活用する

- 起業のイベントやセミナーに参加する

- 【AI×起業】AI活用で起業準備の効率が向上。より良い意思決定が可能に

- 起業に関するよくある質問

- 会社員でも起業できる?

- 学生でも起業はできる?

- 女性や主婦におすすめの起業は?

- 起業や独立に興味を持ったら、まずは「起業の窓口」に登録してみよう!

- 会社の銀行口座(法人口座)はGMOあおぞらネット銀行がおすすめ!

2024年11月1日より、フリーランス保護法が施行されます。

組織に所属せずに働くフリーランスが安心して働ける環境を整備するために、フリーランスと企業などとの発注事業者間の取引の適正化(契約書等により取引条件を明示する)が主な目的です。

詳しくは次の記事をご覧ください。フリーランス保護法の概要、制定された背景や具体的な内容などを解説しています。

起業の窓口経由で特典GET!

資金繰り・情報漏洩・納期遅延などのトラブルでお悩みを抱えているフリーランスの方は多いでしょう。

そのようなお悩みはFREENANCE(フリーナンス)で解決できます。

フリーランスの方は起業の窓口経由で申し込むと、お得な特典が受けられます!

そもそも、起業とは?

起業とは、自らの責任で事業をスタートすることを指します。

個人事業主や法人など、事業の形態は限定されません。一般的に「2年後に起業する予定だ」など、未来のことを表す際に用いられることが多いです。

関連する言葉の違いを次のようにまとめました。場面に応じて使いわけましょう。

| 用語 | 意味 | 特徴 | 具体例 |

|---|---|---|---|

| 創業 | 事業や会社を新しく立ち上げること。特に歴史や規模を意識する場合に使われる。 | ・歴史や伝統を感じさせるニュアンスが強い ・長期的な視点で語られることが多い |

「創業50周年を迎えた老舗企業」 |

| 起業 | 新しい事業を開始すること。特に個人や小規模事業で使われる場合が多い。 | ・独立して新しいビジネスを始める行為全般を指す ・規模や分野を問わず幅広い場面で使用 |

「彼は医療業界で起業した」 |

| 開業 | 店舗や事務所、診療所などを開設し、営業を開始すること。 | ・実店舗やサービス業で多く使われる ・店舗の設置や営業開始を伴うニュアンスが強い |

「飲食店を開業しました」 |

| スタートアップ | 革新的なアイデアや技術を活用し、高い成長を目指す新興企業。 | ・ITやテクノロジー分野が多い 初期段階でリスクが高いが、急成長の可能性を持つ ・資金調達やスケールを重視 |

「AI技術を活用したスタートアップが注目を集めている」 |

| ベンチャー | 新しいアイデアや技術で成長を目指す企業。スタートアップを含むが、ある程度成長した企業も含まれる。 | ・スタートアップより成熟している場合もある ・イノベーションを重視する企業文化 |

「急成長中のベンチャー企業に転職した」 |

起業したい人・起業準備をしている人の現状

中小企業庁の調査によると、起業希望者・準備者の約70%が30~59歳の年代です。59歳以下は周囲の起業家・経営者の影響であるのに対し、60歳以上になると時間的な余裕が増えたことが動機のようです。また、起業希望者・準備者の約半数が企業の正規雇用者という結果も出ています。

起業希望者・準備者が抱える課題として挙げられるのが、事業や経営に関する知識・ノウハウの不足です。また、収入が減るほか、失敗するリスクや資金調達面の不安も課題点とされています。

起業するメリットとデメリット

「起業」という自ら事業を起こすことで、企業で働く場合とは異なる大きなメリットとがあります。一方で全てが自己責任でありデメリットもあります。

起業の主なメリット

会社員を辞めて起業することで、会社の制約から解放され、自分のやりたいことを事業にできます。時間の使い方も自由で、自分の事業に関連する業務に集中できます。また、定年がないため、働きたい限り働き続けることができ、事業の成功次第で収入を増やす可能性も広がります。

起業の主なデメリット

一方で、会社の後ろ盾がなくなることで、経営の全責任を負うプレッシャーが増します。事業が軌道に乗るまで収入が不安定になり、社会的信用を得るのも難しい場合があります。住宅ローンやクレジットカードの審査が厳しくなることもあり、安定した信用を築くには数年の経営が必要です。

起業するメリットとデメリットについては、こちらも記事もご覧ください。

起業家に求められるもの

起業家に必要とされているのは、強い使命感と高い志、ポジティブ思考、忍耐力、行動力といったマインドです。また、プレゼンやセールス、マーケティングに関するスキルも欠かせません。さらに、広い人脈を作り、事業を円滑に進めるためのコミュニケーションスキルも求められます。

起業に向いている人の特徴

起業には、向き・不向きがあります。一般的に起業に向いているといわれている人の特徴は、以下の通りです。

- 考えるより先に行動できる

- 難しい課題の解決策を考えるのが好き

- 既存の方法・やり方に疑問を持つことが多い

起業に向いていない人の特徴

起業に向いていない人の特徴は、以下の通りです。

- 他人に責任転嫁することが多い

- 何かを始めるときに「できない理由」を最初に考える

- 物事を続けるためのモチベーションが低い

起業家の目指し方や向き不向きはこちらの記事で詳しく解説しています。

起業するために必要な7つのステップとAI活用

起業するために必要な手順は、次の7つのステップにわけられます。

- どうして起業したいのか理由を明確にする

- 起業のアイデアをまとめる

- 起業する形態・手段を決める

- 事業計画書を作成する

- ヒト・モノ・カネの準備をする

- 開業の手続きをする

- 事業をスタートする

また、スピーディーかつ、スムーズな起業のためには、AIの活用がおすすめです。先ほどの7つのステップにAIを活用することで、起業のプロセス全体を効率化し、起業の成功率を高めることが期待できます。詳しく見ていきましょう。

起業ステップ1.どうして起業したいのか理由を明確にする

事業を成功に導くためには、明確な理由が必要です。

「会社で働くのが嫌だから自分で事業を始めたい」「どんな手段でも良いから社長になってみたい」といったように理由が曖昧だと、事業を続けるためのモチベーションを保つのが難しくなり、失敗に繋がりやすくなります。

「事業の成功によって社会を豊かにしたい」など、明確な理由が決まっていれば、それが事業を進めるための軸になるでしょう。難しい局面に当たったとしても、起業の理由を思い出せば「実現のために頑張ろう」と思えるはずです。

【AI×起業】AI活用で自己理解を深めよう

どうして起業したいのか理由を明確にするために、ChatGPTやGeminiなどAIを活用し、自己理解を深めることがおすすめです。

たとえば、AIを活用した性格診断やビジョンマップ作成ツールを使って、自分が何に価値を感じるのか、どのような課題解決に興味があるのかを可視化することで、起業の動機をより明確にできます。

さらに、AIを使って同じような理由で起業した事例や成功体験をリサーチし、モチベーションを高める材料にするのも効果的です。

起業ステップ2.起業のアイデアをまとめる

成功した起業家の多くは、独自のアイデアで社会にイノベーションを起こしていることが多いです。

他にはないアイデアがあれば必然的に競合が少なくなり、有利に事業を進められるため、まずは起業のアイデアをまとめるとよいでしょう。

さまざまな人と接し、新たな情報や知識を蓄積しながら時代や社会の需要を汲み取ることが大切です。

起業アイデアの見つけ方

起業アイデアの見つけ方のポイントは下記の通りです。

- 既存の商品・サービスのニーズや価値から考える

- 時代や社会のニーズから考える

- 複数のビジネスを掛け合わせる

- 好きなことや得意なことを追求する

- 世の中の課題を解決する

これらのポイントを組み合わせることで、新しい起業アイデアを生み出すことができます。

例えば、社会ニーズから考えて環境にやさしい商品を作り出したり、既存の商品のニーズから着想を得て、より洗練された商品を提供することもできます。

起業アイデアがない場合

まずは「全く何もないところからアイデアを生む」のではなく「既存のものを組み合わせてアイデアを生む」方法を実践しましょう。

- 起業アイデアを考えるコツ

-

- 顧客の立場に立つ

- 誰かに話してみる

- 外部の意見を取り入れる

- とにかくたくさんのアイデアを出す

例えばiPhoneは電話とメール、インターネットなど既存の機能を組み合わせて再発明したものです。既存のものやアイデアを組み合わせ、社会のニーズに合った商品サービスを考えてみるとよいのではないでしょうか。

そもそも起業に革新的なアイデアは必要ありません。誰もやったことのない事業は、成功すれば社会的インパクトがありますが、一方で市場の動向や収益の見込みなどが見通せず、失敗するリスクが高いからです。

起業アイデアの詳しい見つけ方やは、こちらの記事で詳しく解説しています。

【AI×起業】ChatGPTやGeminiなどで起業のアイデアをまとめよう

もし起業のアイデアが思いつかなかったり、考えがまとまらない場合は、ChatGPTやGeminiなどの生成AIに市場のトレンドや競合情報を分析させ、アイデアを深めたり、自動で提案させていくやり方もおすすめです。自分のアイデアの可能性を評価してもらうことも有益でしょう。

また、AIを使って関連キーワードをリサーチし、トレンドの把握やニッチな市場を見つけるためのインサイトを得ることで、より現実的で実行可能なアイデアをまとめることができます。

従来のマインドマップなどの手法に加え、生成AIを活用することで、より効率的で質の高いアイデアの創出が可能となるのです。

起業ステップ3.起業する形態・手段を決める

起業の形態にはさまざまな種類があり、事業に合ったやり方を取り入れることが大切です。まずは、主な起業の形態を確認しましょう。

- 【主な起業の形態】

-

- 個人事業主

- 法人設立(会社設立)

- フランチャイズ

- M&A

それぞれのメリット・デメリットは、以下の通りです。

| 種類 | メリット | デメリット |

|---|---|---|

| 個人事業主 |

|

|

| 法人設立(会社設立) |

|

|

| フランチャイズ |

|

|

| M&A |

|

|

各形態については、以下の見出しでさらに詳しく解説します。

個人事業主で起業する

税務署に開業届を出して起業した場合は、個人事業主として扱われます。開業届については、次の記事で詳しく解説しています。

個人事業主は会社設立と比べて、起業手続きに手間と費用をかけずに済むところがメリットです。また、個人事業は取引内容が複雑化することが少なく、会計ソフトを使えば自分でも会計処理できる場合が多いです。さらに、事業が安定し軌道に乗るまでは、法人に比べ税金が少なく済む傾向がある点は安心できるポイントです。

ただし、個人事業主は、法人と比べて社会的信頼が低く、融資が受けづらい場合があります。また、会社よりも経費として認められる項目の範囲が狭く、節税対策しにくいところも注意が必要です。

法人で起業する

法人として起業する場合は、定款を作成して認証を受け、法務局に会社設立の登記申請を行う必要があります。

法人化することで、社会的信頼力が高まり、資金調達や大手企業との契約を取りやすくなるのがメリットです。

また、経費として認められる範囲が広く節税しやすいところも法人化の魅力として挙げられます。

一方で、定款認証や登記申請に費用が必要となり、個人事業主と比べて手続きの手間がかかる点がデメリットです。また、会計処理が複雑化するため、費用をかけて専門家に依頼する必要も出てくるでしょう。

法人登記やその手続の流れについて、下記の記事で詳しく解説しています。

法人で起業する場合には、主に4種類の形態があります。どのような事業を行うかによって適切な形態が変わるため、よく検討することが大切です。

- 株式会社

株式を発行することで投資家から資金を集め、事業を運営する形態です。出資者は株主と呼ばれ、所持する株式数の割合に応じて経営に参加できる権利を持ちます。 - 合同会社

出資者と経営者が同一であるため運営の自由度が高く、株式会社より少額の設立コストで済むのが特徴です。少人数での小規模起業に向いているでしょう。 - 合資会社

会社の債務に対し出資額までの責任を持つ「有限責任社員」と会社の債務に無制限の責任を持つ「無限責任社員」からなる形態です。他形態は1人で設立できるのに対し、合資会社の設立には最低2人必要とされています。 - 合名会社

無限責任社員1人で設立できる法人形態です。社員は従業員であるのと同時に出資者でもあるため、自らの自由意思を経営に反映できます。

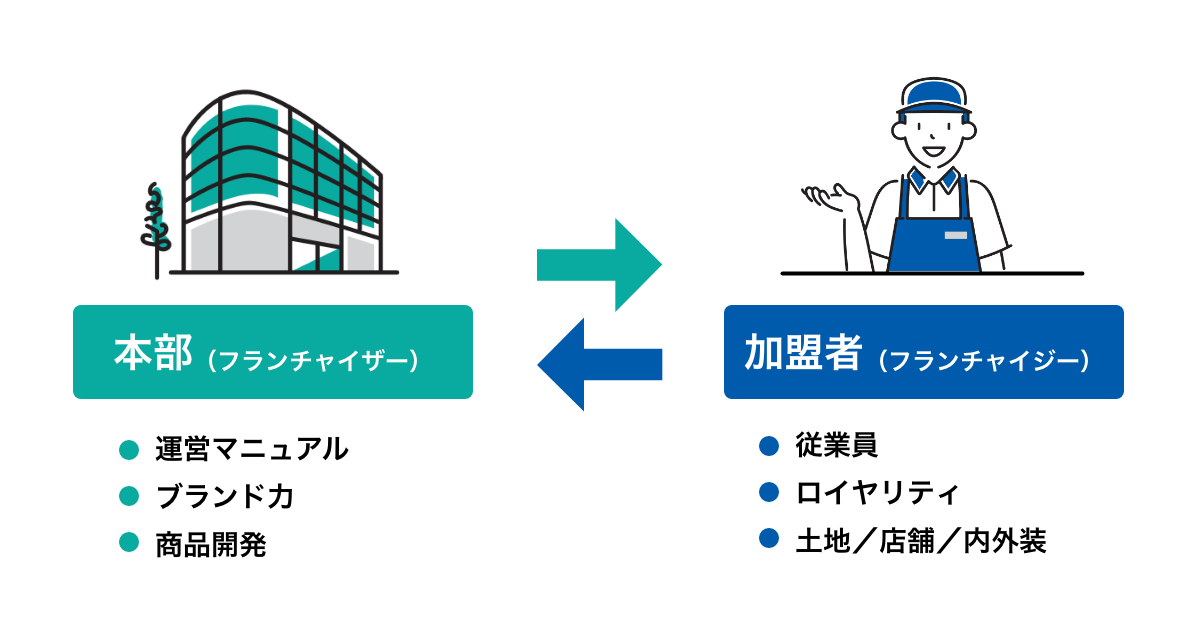

フランチャイズで起業する

フランチャイズとは、フランチャイザーである運営本部からサービスや商品、経営のやり方などを提供してもらい、対価としてロイヤリティを支払う形態です。

既に会社運営のノウハウが構築されているため未経験でも挑戦しやすく、フランチャイザーのブランド力を利用できるのがメリットです。

一方で、マニュアル通りの運営を求められるため、自由な経営を叶えるのは難しいでしょう。

M&Aで起業する

M&Aは、2つの会社が合併によって1つになったり、既存企業が他企業を買収したりすることを指します。

企業の譲渡側にとっては、将来の超過収益力等を加味した評価額を得られる他、廃業コスト削減などに繋げられるのが利点です。また、譲り受け側の企業は、事業の多角化や新規参入のチャンスを得やすくなります。

既に事業がうまくいっている企業をM&Aすれば、自身で起業する場合よりもリスクを低く短期間で起業することができます。ただし、関係性によっては従業員の雇用や顧客が離れてしまう危険性もあります。

起業の種類について、さらに詳しく知りたい場合は、次の記事もご覧ください。

【AI×起業】AI活用で起業する形態・手段をシミュレーション

AIを使って、法人化(株式会社、合同会社など)や個人事業主のどちらが適しているかをシミュレーションしましょう。

それぞれのメリットとデメリットを列挙してもらうこともおすすめです。

また、AIを使って地域や業種ごとの規制や助成金の情報を集め、最も適した形態を見つけるのに役立てましょう。

起業ステップ4.事業計画書を作成する

次に、自分の目的を叶えるためにどのような事業を起こせば良いのか考えます。実際に行動を起こす前に、収益性を見込める現実的な起業計画を立てて失敗を防ぐことが重要です。

事業計画書とは、これからどのように事業を展開するのか具体的に示したものです。起業アイデアを元に論理的な計画書をまとめることで、事業展開に向けた行動を具体化できるようになります。

また、融資を得たい場合や仲間を募る場合も、事業計画書があることで事業展開を説明しやすくなるため、計画書は起業に必要不可欠だといえるでしょう。

事業計画書は、具体的な数字や計画のほか、事業の概要やビジネスモデルなどを細かく記載するのがポイントです。また、一貫した整合性が取れていることも重要視されます。なお、主な事業計画書の内容は以下の通りです。

- 企業概要

- 事業内容

- 経営理念

- 販売・マーケティング戦略

- 競合他社比較

- 事業上の問題点・解決策

- 組織・人員計画

- 資金計画協力者・支援者

事業計画書の詳しい書き方はこちらの記事を参考にしてみてください。

【AI×起業】AI活用で事業計画書を作成しよう

AIに市場データや競合情報を収集させ、事業計画書の市場分析部分を効率的に作成しましょう。さらに、売上予測や資金計画などの財務計画も、AIを使ったシミュレーションで精度を高めることが可能です。

また、テンプレートベースのAIツールを活用して、事業計画書のフォーマットや文章構成を自動生成し、書類作成の負担を軽減することができます。

「起業の窓口」の特集ページ「AI×起業」では、AIを活用して事業計画書を簡単に作成する方法を紹介!

詳しくは「【できるのか?】ChatGPTを使ってたった1時間で事業計画書を書くアラフォー起業家。《小説「AI起業」シリーズ#01》」をご覧ください。

起業ステップ5.ヒト・モノ・カネの準備をする

事業におけるヒトは人材、モノは設備、カネは元手となる資金のことを指し、経営に欠かせない資源と捉えられています。事業を広く展開するには優秀な人材が必要であり、ヒトに関してはどの程度の従業員が必要で、どのように育成するか考えることが大切です。

モノに該当する設備や店舗は起業費用の大半を占めるため、費用対効果を考えながら取り入れるようにしましょう。

カネについては、金融機関から融資を受けたり、出資者を募ったりといった方法があり、起業後も安定した運営を行うためにはどのくらいの資金が必要かよく考えておく必要があります。

起業に必要な資金

起業に必要な資金といわれているのが、設備資金と運転資金です。

- 設備資金

起業後に長期的に使用する設備を調達するための費用 - 運転資金

仕入れや給与など毎月継続的にかかる費用

問題なく起業するにはこれらの資金を算出し、事前に調達しておくことが大切です。

起業資金の算出方法

設備資金と運転資金を算出するためには、以下のようなステップを踏むのがおすすめです。

- 必要な費用の項目と金額を書き出す

大きなものから小さなものまで、全ての費用を書き出して整理します。 - 設備資金と運転資金を区分けする

必要な費用を書き出したら、設備資金と運転資金に区分けしてください。なお、運転資金に関しては、さらに固定費用と変動費用に分けられます。固定費用は家賃など売上に関わらず毎月同額発生するもの、変動費用は仕入れ費など売上に左右されるものです。これらの項目に細かく区分けし、何にどのくらいかかる予定なのかを明確にします。 - 開業に必要な資金の合計額を出す

区分けした設備資金と運転資金の約3ヵ月分の合計金額が開業時に必要な資金とされています。

起業するための資金調達の方法と支援制度

資金調達を考える前に、まずはどのくらいの自己資金を事業に充てられるか考えます。自己資金を資本とした上で、不足する資金は外部からの調達を検討します。主な資金調達方法は以下の通りになりますので、参考にしてください。

融資

金融機関や信用保証協会、地方自治体が融資を行っています。審査で調達できる資金が決まり、利息を含めた毎月の返済が必要です。起業における融資は、金融機関や信用保証協会、自治体が提供する返済が必要な支援制度で、助成金とは異なり迅速に受け取れるメリットがあります。また、長期間・多額の借入が可能なため、資金不足の企業に適しており、経営安定化に繋がるでしょう。

代表的な融資制度は、日本政策金融公庫の創業融資と呼ばれ、以下のようなものがあります。

| 補助金 | 補助金額 | 対象者 |

|---|---|---|

| 新創業融資制度 | 3,000万(上限) | 新しく事業を始める方、税務申告2期を終えていない方 |

| 新規開業資金 | 7,200万(上限) | 新しく事業を始める方、事業開始後おおむね7年以内の方 |

出資

個人投資家、ベンチャーキャピタル、クラウドファンディングなどを通して資金調達を行います。出資者側は投資として資金を出しているため、出資者のメリットを考えることが重要です。

補助金・助成金

事業に見合う補助金・助成金制度を選んで申請します。ただし、交付までに時間がかかり、後払いになることがほとんどです。補助金・助成金の例としては、以下のようなものがあります。

- 経済産業省の「ものづくり補助金」「小規模事業者持続化補助金」等

- 厚生労働省の「キャリアアップ助成金」「人材確保等支援助成金」「中途採用等支援助成金」等

- 東京都の「創業助成事業」、大阪府の「大阪起業家グローイングアップ事業」等

補助金の・助成金は必ず受給できるわけではなく、審査や条件を満たす必要があります。また複数の補助金や助成金を併用できない場合もあります。

補助金・助成金の違いについてはこちらの記事をご覧ください。

起業する事業内容や資金調達の状況を鑑みて、慎重に選びましょう。起業資金の調達方法や補助金についてもっと知りたい方は、こちらの記事をご参考ください。

起業したいけどお金がないなら、0円起業

「0円起業」とは、名前の通り、事業を始めるためにかかる費用が0円である起業方法です。

個人事業主として起業する場合、開業届を提出するために必要な費用もかからず、自宅で仕事をすればオフィスの費用も必要ありません。初期費用を0円に抑えることで、リスクを最小限に抑えることができます。

初期費用を0円に抑えることで、リスクを最小限に抑えることができます。0円起業の詳しい職種や成功させるコツと注意点はこちらの記事をご参考ください。

コンサルティングやWebライターなどの職種が0円起業でもおすすめとされています。詳しくは次の記事をご覧ください。

【AI×起業】AI活用でヒト・モノ・カネの準備をしよう

AIを使ってリクルーティングツールを活用し、最適な人材を自動でマッチングしましょう。

さらに、AIを使った財務ツールを用いて、資金調達の計画を立てたり、クラウドファンディングや補助金申請のための最適なタイミングを見極めたりすることが可能です。

仕入れ先の選定や設備の準備についても、AIが市場の最安値や信頼性の高いサプライヤーを自動的にリストアップしてくれます。

起業ステップ6.開業の手続きをする

開業の手続きとは、個人事業主の場合は税務署へ開業届を出すこと、法人の場合は会社設立登記を申請することを指します。公的に開業が認められることで社会的な信頼が高まったり、節税しやすくなったりといった利点があるため、必ず行いましょう。

起業に必要な手続きは、個人事業主と会社設立で異なります。ここからは、それぞれの手続きの流れを解説します。

個人事業主の場合の手続きの流れ

個人事業主として起業するためには、主に以下のような手順を踏みます。

- 開業届の提出

- 認可証の取得

- 青色申告承認申請書の提出

- その他の手続き

具体的な開業のやり方については、こちらの記事で詳しく解説します。

法人で起業する場合の手続きの流れ

法人で起業する際の主な流れは、以下の通りです。

- 会社概要の決定

- 定款作成

- 資本金の払い込み

- 登記申請書類作成

- 登記登録申請

こちらの記事でさらに詳しく法人の起業方法について解説しますので、参考にしてください。

【AI×起業】起業手続きに必要な書類作成や申請の準備をAIにサポートしてもらおう

起業手続きに必要な書類作成や申請の準備をするとき、AIが必要な書類や手続きをリストアップし、提出期限を管理することができます。

また、AIを使った法務支援ツールを活用すれば、契約書のチェックや登記に必要な情報の整理を自動化することも効果的です。

起業ステップ7.事業をスタートする

手続きを行い、無事に開業できたら本格的に事業がスタートします。あらかじめ作成していた事業計画書に基づき、商品やサービスの展開を行いましょう。

事業を継続するためには顧客を集めたり、必要に応じて従業員を増やしたり、さまざまな面で経営手腕が求められることになります。場合によっては新たな資金調達も必要になることがあるため、事業開始後も多角的な工夫を凝らしながら経営を進めていくことが重要です。

【AI×起業】AIで顧客獲得など、効果的なマーケティングを

AIを活用して、初期の顧客獲得を効率的に進めましょう。

たとえば、メール配信やSNS広告の最適化をAIが行い、ターゲット層に対する効果的なアプローチを自動で実施します。

また、AIを活用したカスタマーサポートツールを導入して、24時間の顧客対応体制を整えることで、顧客満足度を高め、リピーターを増やすことができます。

起業するために必要な知識とスキルはある?

起業するには、多岐にわたる知識と応用したスキルが必要になります。起業に必要な知識やスキルは、主に以下が挙げられます。

- 【起業に必要な知識・スキル一覧】

-

- 専門分野の知識

- お金に関する知識

- 法律の知識

- 営業スキル

- マーケティングスキル

- 情報収集スキル

- 業務遂行スキル

- 数値管理スキル

- コミュニケーションスキル

- プレゼンテーションスキル

- 問題解決スキル

- マネジメントスキル

- マインドセットスキル

スムーズに起業するために、必要な知識は事前に学んでおくことをおすすめします。

各知識の身につけ方や、起業に必要なスキルについては下記記事で詳しく説明しています。

起業の成功事例

事業を成功に導くには、過去の成功事例が参考になります。どのような事例が成功に至ったのか確認し、起業に活かしましょう。

事例①アスクル株式会社

画像引用元:アスクル株式会社

事務用品を中心とした通販事業「アスクル」を運営する会社で、注文した翌日に商品を届けるのが特徴です。同社はカタログ発送や受注・商品配送を担当、販売代理店(小売店)が顧客管理と料金回収を担当する分業制を採用することで、同社が市場を拡大するのと共に需要の減少が懸念される小売店の売上補強に成功しました。大元が利益を搾取するのではなく、代理店にも利益を持たせ、共存関係を作り上げたのが成功のポイントです。

事例②Wantedly株式会社

画像引用元:Wantedly株式会社

女性起業家・仲暁子氏が立ち上げた、個人と企業をマッチングするビジネスSNSを運営する会社です。企業から求職者へオフィス訪問の招待を送信できる機能や新卒・学生インターンを検索できる機能など、企業と求職者双方のニーズを汲み取ったことにより高い人気を集め、利用企業は15,000以上を突破しました。

事例③株式会社dely

画像引用元:株式会社dely

堀江裕介氏が慶應大学在学中に起業した、料理動画サイト「クラシル」の運営会社です。テキストではなく動画で分かりやすくまとめられた料理レシピが評価され、再生数は月間1億7,000万回を記録しました。同社は、2018年にヤフーが93億円で買収しています。

事例④軒先株式会社

画像引用元:軒先株式会社

空きスペースのシェアリング事業「軒先ビジネス」とシェアパーキング事業「軒先パーキング」を展開する会社です。創業者の西浦明子氏は多数の空き家が放置されている現状を目の当たりにして、2008年に空きスペースのマッチングサイト「軒下.com」をスタートさせました。現在は軒先ビジネスと軒先パーキングに事業の主軸を移し、空き家や空きスペースを活用した新しいスタイルの事業が注目を集めています。

事例⑤株式会社カカクコム

画像引用元:株式会社カカクコム

電気製品を始めとした商品の口コミや価格を比較できる「価格.com」を運営する会社です。創業者の槙野光昭氏はパソコン周辺機器メーカー勤務時代に電気店を巡って商品の価格を調べる中で「各店舗の商品価格を一括で調べられたら便利だ」とアイデアが浮かび「価格.com」を立ち上げました。販売店が価格情報を直接登録できる独自システムが話題となり、人気サイトへと成長しています。

事例⑥株式会社リブセンス

画像引用元:株式会社リブセンス

村山太一氏が早稲田大学在学中の2006年に設立した会社で、求人サイト「ジョブサイト」を運営しています。事業開始当初は「求人に応募があった時に料金が発生する」仕組みでしたが事業は伸び悩み、売却を検討するほどでした。しかし「採用した時に料金が発生する」仕組みに変えたところ注目を集め、創業から5年後には年商10億円を突破しています。

起業のリスクを避けるために知っておきたいこと

起業にあたっては、前もってリスクと対策を考えておくことが大切です。どのようなことがリスクになり得るのか、対策も交えてチェックしましょう。

- 法的リスク:許認可・契約トラブル・損害賠償請求など

顧問弁護士の確保、コンプライアンスを徹底する。 - 金銭的リスク:売上不足・売掛金回収・税金・資金繰りなど

取引先の選別や銀行融資の活用経費削減 - 雇用リスク:給与・責任・労務トラブルなど

雇用の際は十分な話し合いと、事前に専門家への相談が大切。

起業の失敗を避ける方法

主な起業の失敗のリスクと対策方法は以下の通りです。

- 売上が上がらない:市場のニーズを再調査し、顧客を確保する

- ランニングコストがかさむ:固定費を見直す

- 売掛金の回収ができない:前払い制を採用するほか、クレジット決済で自動的に回収できるようにする

起業に失敗しないためのポイントは、こちらで徹底解説しています。

起業後に必要なもの

起業をしたら終わりではなく、ここからが事業の本格的なスタートです。起業後に必要なものも事前にそろえ、スムーズに事業を始められるようにしましょう。

- 【起業後に必要なもの一覧】

これらは、事業を周りにアピールするために必要不可欠なものといえます。事業で本格的に忙しくなる前に作っておくのがおすすめです。

起業するときは誰に相談するべきか

起業時には資金や法律、社会保険、補助金など多くのことを考えなければなりません。いったい誰に相談するのがよいのでしょうか。

専門家に相談する

時間と手間を省くために、専門家に相談し、効率的に情報を得ることをおすすめします。次の記事もご覧ください。

家族や友人に相談する

また、起業家は孤独になりがちです。精神的な悩みや人間関係の相談には、家族や友人が良いサポートになります。実務面では、商品を使う人に近い立場の意見を聞くことも有益です。

無料の創業支援機関を活用する

全国にある創業支援機関では、無料で相談できる窓口があります。中小企業支援センターや商工会議所、日本政策金融公庫などが代表的で、融資相談や事業計画のアドバイスを受けることができます。

起業のイベントやセミナーに参加する

起業に関するセミナーやイベントに参加することで、有益な情報を得たり、交流を深めたりすることができます。積極的に参加して、ヒントを見つけましょう。

【AI×起業】AI活用で起業準備の効率が向上。より良い意思決定が可能に

また、起業時にAIに相談するメリットは次のような内容が挙げられます。

スピーディな情報提供

AIは膨大な情報から必要な内容を瞬時に探し出し、適切なアドバイスを提供できます。時間の制約がある中で、短時間で解決策やアイデアを得られるのは大きなメリットです。

24時間対応のサポート

AIは時間や場所に関係なく、いつでも対応可能です。夜中や週末でも相談できるため、忙しい起業家にとって便利なサポートツールです。

起業アイデアの発想支援

起業に関するアイデアを具体化する際、AIは多角的な質問を通じてアイデアを深める手助けができます。壁打ち相手として活用し、さまざまな視点から事業計画をブラッシュアップすることができます。

コストの低さ

専門家に相談する場合、費用がかかることがありますが、AIは基本的に無料で使えるため、コストを抑えた情報収集が可能です。特に起業初期の資金が限られている時には有効です。

幅広い知識へのアクセス

AIは法律や会計、マーケティングなど多様な分野に関する情報を提供できるため、さまざまな視点で問題解決に役立ちます。特に専門的な領域の基本知識を学ぶ際に役立ちます。

起業に関するよくある質問

起業にあたっては、疑問に感じることも多くあるのではないでしょうか。ここからはよくある質問と回答を紹介しますので、役立ててみてください。

会社員でも起業できる?

適切な手続きを取れば、会社員でも起業は可能です。ただし、就業規則で副業が禁止されている場合は処分の対象となる可能性があるため、事前に確認しましょう。

学生でも起業はできる?

学生でも起業は可能です。近年は少額の開業資金で済むIT関連の起業が学生の間で人気を集めています。

学生起業については下記で詳しく解説していますので、ぜひ参考にしてください。

女性や主婦におすすめの起業は?

近年は、女性の起業も増えています。どのようなジャンルが良いかチェックして、起業のイメージを膨らませましょう。

【女性全般におすすめの分野】

- 美容サロン:ネイルやエステなどの美容サロンでは、女性ならではの共感力を活かして「もっと美しくなりたい」という顧客の気持ちに寄り添った仕事ができます。ただし、施術の資格が必要な場合もあるため、事前のリサーチが重要です。

- ハンドメイド作家:アクセサリーや雑貨など、ハンドメイド系の作品は女性に人気が高いため、女性の好みを知り尽くした同性作家の方が高い評価を得やすいといわれています。身近な材料を使って自宅で始められるため、小規模な起業を考えている方にも最適です。

【主婦におすすめの分野】

- セミナー&教室:子育て経験が豊富なら子育てセミナー、料理が得意なら料理教室など、主婦の経験を活かした事業を始められます。自宅を使ったスモールビジネスから始められるのもポイントです。

- 代行ビジネス:ハウスクリーニングや買い物代行なども、主婦で培った家事経験を活かせるジャンルです。主婦ならではの感性で顧客のニーズを掴み取りやすいでしょう。

起業や独立に興味を持ったら、まずは「起業の窓口」に登録してみよう!

起業には個人事業主としての開業と会社設立の2つの方法があり、事業の形態に応じて適切な選択をすることが大切です。成功するためには、起業の流れを理解し、十分な準備を整えることが必要です。また、資金管理や従業員のマネジメントなど、多くの責任が伴いますので、過去の事例を参考にしながら、自分のビジネスをしっかりと計画していきましょう。

さらに起業や独立に関する有益な情報を知りたい方は、ぜひ「起業の窓口」にご登録ください!最新の起業情報や役立つアドバイスをお届けします。

会社の銀行口座(法人口座)はGMOあおぞらネット銀行がおすすめ!

画像引用元:GMOあおぞらネット銀行

会社設立時にネットバンクで銀行口座を開設するなら、GMOあおぞらネット銀行がおすすめです。

手間なくスピーディーに口座開設できる点が強みで、口座開設手続きは印鑑レス・ペーパーレス・郵送レスで行うことができます。また、条件を満たせば最短即日で口座を開設できます。

振込手数料は同行宛て無料に加え、他行宛てでも一律145円/件(税込)と低価格で、さらに設立1年未満のお客さまであれば、他行宛て振込手数料が月20回まで無料です。

創業期のお悩みを解決するため、外部企業と提携してさまざまなサービスを紹介するビジネスサポートも行っており、会社運営の面でも強い味方になるでしょう。ぜひGMOあおぞらネット銀行をご利用ください。

起業や独立を考えている方に朗報

起業・経営のプロ監修のオリジナル冊子『会社設立完全ガイド』を無料でプレゼント!

「起業の窓口」では、起業に必要なノウハウや成功者のインタビュー、経理や会計の基礎知識など、さまざまなコンテンツを完全無料で提供しています。また、GMOインターネットグループが展開するビジネスの立ち上げや拡大に役立つ各種サービスをおトクな特典付きでご紹介しています。

会社設立や資金調達などのノウハウが詰まった『会社設立完全ガイド』をGETして、夢の実現への一歩を踏み出してみませんか?

- 記事監修

-

- 中野 裕哲 HIROAKI NAKANO

- 起業コンサルタント(R)、経営コンサルタント、税理士、特定社会保険労務士、行政書士、サーティファイドファイナンシャルプランナー・CFP(R)、1 級FP 技能士。 V-Spiritsグループ創業者。東京池袋を本拠に全国の起業家・経営者さんを応援!「あの起業本」の著者。著書16冊、累計20万部超。経済産業 省後援「DREAMGATE」で11年連続相談件数日本一。

GMOインターネットグループ株式会社はGMOあおぞらネット銀行株式会社を所属銀行とする銀行代理業として、円普通預金の受入れを内容とする契約の締結の媒介を行います。

銀行代理業許可番号:関東財務局長(銀代)第335号

- ※本記事は、起業の窓口編集部が専門家の監修または独自調査(アンケート)に基づいて制作したものです。

- ※掲載している情報は、記事公開時点の法令・税制・商品・サービス等に基づくものであり、将来的に変更される可能性があります。

- ※アンケート調査に関する記述は、特定の調査対象者からの回答結果および編集部の見解を含んでおり、内容の正確性・完全性を保証するものではありません。

- ※記事の内容は一般的な情報提供を目的としており、すべての方に当てはまるものではありません。個人の状況に応じた具体的な助言が必要な場合は、専門家にご相談ください。

- ※情報の利用や判断、実施については、ご自身の責任で行っていただきますようお願いいたします。

- ※本記事に掲載された内容の転載・複製はご遠慮いただき、引用の際は必ず出典をご明記ください。

シェア

シェア