個人事業主が経費にできるもの・できないもの|判断基準や節税テクニックを解説

個人事業主にとって、経費計上は節税対策の重要なポイントです。事業に関連する支出は幅広く経費として認められる一方、私的な出費との線引きが難しいケースも少なくありません。

経費として計上できるかどうかの判断基準は、支出の目的や金額の妥当性など、いくつかの観点から総合的に判断する必要があります。

一方で、個人的な生活費や借入金の返済など、経費にできない支出もあるため注意が必要です。

この記事では、個人事業主が経費にできるもの・できないもの、判断基準、節税効果を高めるための経費計上テクニック、控除の活用法について解説します。

- 【この記事のまとめ】

- 経費として認められるには、出費が事業に関連していることを証明する必要があり、私的な出費は経費として認められません。

- 事務所の家賃や従業員の給料など、業務に必要な費用は経費として計上できますが、個人的な出費や家族への支払いなどは経費として認められません。

- 経費を計上する際は、領収書やレシートなどの証拠書類を7年間保存する必要があり、税務調査で証明できるように備えることが重要です。

2025年分(令和7年分)の所得税等の確定申告期間は2026年2月16日(月)から3月16日(月)です。

「起業の窓口」では、青色申告や白色申告の基礎知識、手続きの流れ、節税のコツなどを詳しく解説しています。

ぜひ、「確定申告」に関する他の記事もご覧ください。

2024年11月1日より、フリーランス保護法が施行されます。

組織に所属せずに働くフリーランスが安心して働ける環境を整備するために、フリーランスと企業などとの発注事業者間の取引の適正化(契約書等により取引条件を明示する)が主な目的です。

詳しくは次の記事をご覧ください。フリーランス保護法の概要、制定された背景や具体的な内容などを解説しています。

個人事業主の経費とは?落とせるかどうかの判断基準

個人事業における経費とは、事業を進めていく中で発生した費用のことをいいます。

事業によって経費として認められるものは異なりますが、基本的に事務所の家賃や従業員の給料、取引先までの交通費など、業務上必要とされるものが対象です。

事業との関連性がある

個人事業主における経費は、事業との関連性があるかが一番重要です。税務署から説明を求められた際は、客観的に証明できるものでなくてはなりません。

例えば、接待交際費であれば、どの取引先とどのような理由があって食事をしたのか証明する必要があります。

取引先と食事をした理由が明確にできなければ、事業・売上に関連性がないと判断され、経費として計上できなくなります。

個人的な出費ではない

ビジネスに関係のない、個人事業主の私的な出費は経費として落とせません。

経費にできないものの具体例は、以下の通りです。

- 個人事業主自身の生命保険料や国民年金など

- 個人事業主自身に課せられた所得税や住民税など

- 個人事業主自身のプライベートの資産として認められるもの

- 個人事業主と生計をともにする家族・親族への支払い

- 私的な買い物や飲食代

- 個人事業主の生活や健康にかかる出費など

個人的な出費は経費として計上することはできませんが、業務や事業に関わることであれば経費にできる可能性があります。

例えば、業務を遂行するために必要な参考書籍や企画の資料として必要な書籍などであれば、「新聞・図書費」として計上できるケースがあります。

また、普段の生活では英語を使うことはないが業務でやむを得ず英語を学ぶ必要があるのであれば、英会話教室の授業料を「研修費」として計上します。

自身のためだけの出費ではなく、事業や従業員のための出費であれば、経費として計上できるでしょう。

常識の範囲内の金額である

個人事業主における経費に上限はありません。しかし、事業規模や売上規模に見合わない金額の出費は妥当性に欠けるとして、税務署から指摘される可能性があります。

例えば、年間の売上が数百万円の個人事業主が毎月100万円以上の高額な接待交際費を支払っていては不自然です。

こういった出費が多発している場合は、税務署から怪しまれてもおかしくありません。

個人事業主が経費にできるもの一覧

個人事業主として経費を計上する際は、勘定科目に注意する必要があります。

勘定科目とは、帳簿に経費を記載する際に費用を区分するためのものです。区分をしておけばどこにどれだけの費用がかかっているか一目で把握できます。

個人事業主の経費計上で主に使われる勘定科目は以下のとおりです。

| 勘定科目 | 対応経費 |

|---|---|

| 租税公課 |

|

| 荷造運賃 |

|

| 水道光熱費 |

|

| 旅費交通費 |

|

| 通信費 |

|

| 広告宣伝費 |

|

| 接待交際費 |

|

| 損害保険料 |

|

| 修繕費 |

|

| 消耗品費 |

|

| 減価償却費 |

|

| 福利厚生費 |

|

| 給料賃金 |

|

| 外注工賃 |

|

| 利子割引料 |

|

| 地代家賃 |

|

| 貸倒損失 |

|

個人事業主が経費にできないもの

事業に関連するものや売上に関係するもののほとんどは経費として計上できます。しかし、中には経費として認められないものもあるため注意が必要です。

生活費

個人事業主の経費は、あくまでも事業のために支出したものに限定されます。

日常の食費や衣服代、趣味のためのお金などの生活費は、経費として認められません。

ただし、接待費など、事業目的であることが明確な支出は認められます。仕事着や作業服など、業務に直結するものであれば経費計上が可能です。

生活費と事業経費の線引きは、時として判断が難しいケースもあります。

経費の計上にあたっては、支出の目的を明確にし、必要に応じてレシートや領収書などの証拠書類を整理しておくことが重要です。

健康診断費

個人事業主が受ける一般的な健康診断の費用は、原則として経費にできません。

健康維持は個人の責任であり、事業との直接的な関連性が乏しいためです。また、人間ドッグやトレーニングジム、ヨガなどに通った費用についても同様です。

ただし、従業員の健康診断費用は経費として計上できます。

業務上の必要性から特殊な検査を受けた場合も、経費として認められる可能性があります。

個人で納める税金

所得税や住民税など、個人事業主が納める税金は経費にできません。

税金は事業から生じた所得に対して課されるものであり、税金そのものを経費とするのは適切ではないためです。

ただし、事業のために納めた税金は例外です。例えば、以下のような税金は経費として計上できます。

- 個人事業税

- 印紙税

- 家事按分した固定資産税

- 不動産取得税

これらの税金は、事業活動に必要な支出として経費計上が認められます。

事業と個人の境界線上にある支出については、税理士などの専門家に相談し、適切な処理方法を確認しましょう。

家庭用の支払い

個人事業主が自宅の一部を事務所として使用している場合、家賃や光熱費の按分計上が認められます。ただし、家庭用と事業用を共用している部分の支出は、原則として経費にできません。

例えば、自宅兼事務所の水道光熱費は、使用実態に応じて事業割合を算出し、按分して経費計上する必要があります。

事業で一部を使用しているからといって、その全てを経費計上することはできないのです。

また、業務外に使用した車のガソリン代も経費計上できず、自費として負担する必要があります。

按分計上の際は、合理的な基準に基づいて計算し、必要に応じて説明できるようにしておくことが求められます。領収書の保管はもちろん、間取り図や使用部分の面積など、按分の根拠を示す資料の準備も欠かせません。

家族への給料

個人事業主が家族に支払う給与は、原則として経費にできません。事業者と生計を一にする配偶者や親族に対する支出は、家族関係に基づく生活費とみなされるためです。

家族への給与を経費に計上するには、青色申告の際に家族を青色事業専従者として届け出る必要があります。

この場合、従事している家族を従業員として雇用し、業務内容や働き方に見合った金額を支払うことが求められます。

同居の家族に対する給与は税務調査での指摘事項になりやすいため、適正な処理には細心の注意を払いましょう。

借入金の返済

個人事業主が事業のために借り入れたお金の返済額は経費計上できません。

返済額には元本の返済分と利息が含まれますが、元本部分は支出ではなく、単なる資金の移動にすぎないためです。

一方で、利息部分については、事業のために要した費用として経費計上できます。

ただし、借入金の使途が事業目的であることが条件です。事業用の建物の購入資金や、ランニングコストに充てるための借り入れなどが該当します。

個人的な目的で借り入れたお金の返済は、元本・利息ともに経費にできません。

事業用・個人用の借入金が混在している場合は、帳簿での区分管理を徹底し、経費計上時の混同を避けることが重要です。

一組10万円以上のもの

個人事業主が事業用として購入した一組10万円以上の資産は、原則として経費にはできません。

事務機器や車両など、一定金額以上の資産は、取得時に全額を経費計上するのではなく、資産の耐用年数に応じて毎年償却額を計算し、経費に算入していきます。この方法を減価償却といいます。

減価償却の計算方法や耐用年数は資産の種類によって異なるため、詳細は税理士等の専門家に確認するのが適切でしょう。

個人事業主が経費にできるか判断が難しいもの

個人事業主の経費計上は、事業との関連性が重要な判断基準となります。しかし、事業とプライベートの線引きが難しいケースも少なくありません。

例えば、以下のようなケースの場合、判断が難しいとされています。

- 事業用とプライベート用を兼ねた携帯電話の通信費

- 仕事で使用するスーツやバッグなどの衣類代

- 喫茶店やコワーキングスペースを利用した際の飲食代

- 事業に関連する書籍や雑誌の購入費

- 自家用車を営業車として使用した際のガソリン代や駐車場代

これらの費用は、業務に直結する割合を算出し、適切に按分することで、一部を経費計上することが認められる場合があります。

ただし、事業との関連性が不明確な支出やプライベートの色合いが強いものは、経費として認められない恐れがあります。判断に迷う場合は、税理士等の専門家に相談しましょう。

個人事業主の節税効果が上がる経費計上テクニック

ここでは、個人事業主の節税効果が上がる経費計上テクニックを5つ紹介します。

青色申告で計上する

個人事業主の確定申告は、青色申告と白色申告の2種類です。青色申告であれば、節税効果を高められる可能性があります。

青色申告には特別控除枠が設けられており、確定申告期限までに申告書を提出すれば55万円の控除が受けられます。

申告する際にe-Taxもしくは電子帳簿保存を利用すればさらに10万円の特別控除が追加され、最大で65万円の控除を受けることが可能です。

確定申告を楽にしたいと悩む方へ

質問に答えていくだけで、経理の作業がはじめての方でも簡単に確定申告の書類作成をすることができます!

確定申告を楽にサクッとおこないたい方は、freeeがおすすめです!

消耗品はできるだけ経費にする

事業で使用する文房具や事務用品は、1つ1つは少額でも、積み重なると意外と大きな支出になります。これら日用品の類は、原則として購入時に全額を消耗品費として経費計上できます。

消耗品費として扱うための条件は以下のとおりです。

- 帳簿、文房具、用紙、包装紙、ガソリンなどの消耗品購入費

- 使用可能期間が1年未満か取得価額が10万円未満の什器備品の購入費

具体的には、コピー用紙やペン、ファイルなどが該当します。

日々の業務に欠かせない消耗品は、面倒がらずに領収書を保管し、漏れなく経費に計上しましょう。

ただし、大量に購入し備蓄したものは、未使用分を貯蔵品として資産計上する必要があります。

また、使途が事業とプライベートにまたがるものは、合理的な基準で按分するなど、適正な処理が求められる点にも注意が必要です。

水道光熱費や家賃を経費にする

自宅の一部を事務所として使用している個人事業主は、家賃や水道光熱費の一部を経費に計上できます。

経費となる金額は、業務に使用している部屋の面積や使用時間などに基づいて、合理的に按分して算出します。

例えば、自宅の延べ床面積が50㎡で、その20%にあたる10㎡を事務所として使用しているなら、家賃や水道光熱費の20%を経費計上できる計算になります。

按分の基準は、面積以外にもコンセント数や使用時間など、合理的な説明が可能なものを採用しましょう。

自宅兼事務所の経費は、税務署から疑義を指摘されるケースも多いため、按分の根拠を明確にし、必要な証拠書類を整えておくことが重要です。

交通費や食事代を経費に含める

事業に関連して発生する交通費は、原則として経費計上が可能です。

取引先訪問や業務に関連する外出の交通費は計上可能です。目的地までの運賃だけでなく、その間に利用した駐車場代なども含まれます。

ただし、プライベートな外出に関わる交通費は、経費として認められないため注意が必要です。

事業の打ち合わせや会食などで発生した飲食代についても、一定の条件を満たせば経費計上できます。

取引先との会議や商談の席で提供した飲食は、会議費や交際費として処理します。社内会議や残業時の食事であれば、会議費や福利厚生費に計上するのが一般的です。

しかし、頻度や金額によっては課税対象となる恐れもあるため、税理士等の専門家に相談し、適切な処理方法を確認しておくことが大切です。

専門家へ相談する

個人事業は業務とプライベートが混在していることから、経費として計上できる費用の判断が難しい場合があります。自身で判断が難しい場合は専門家に相談することで、節税効果を高められるかもしれません。

例えば、税理士であれば、経費にできるか判断が難しい出費でも的確に見極めることが可能です。また、節税に関するアドバイスも適切にしてくれるため、経費計上時の節税効果を最大限高められます。

相談は費用が発生する場合もありますが、税理士への報酬は経費として計上できます。

減価償却の特例を使う

取得価額が一組10万円以上の事業用資産であれば、耐用年数に応じて分割して経費として計上できます。

しかし、特定の条件を満たし、青色申告決算書に必要事項を記載すれば、少額減価償却資産の特例を受けることが可能です。

中小企業等の少額減価償却資産の特例では、10万円以上30万円未満の減価償却資産を取得した際に一括で経費として計上でき、節税効果を高められます。

中小企業等の少額減価償却資産の特例を受けるための条件は以下の通りです。

- 青色申告をしていること

- 資産の取得価額が30万円未満であること

- 年度内にこの特例を受ける資産合計額が300万円以下であること

個人事業主の節税効果が上がる控除活用テクニック

経費計上テクニックに続いて、節税効果が上がる控除活用テクニックを4つ紹介します。

所得控除を受ける

個人事業主は、所得控除を適切に活用することで、税負担を軽減できます。

例えば、社会保険料控除や生命保険料控除、地震保険料控除など、さまざまな所得控除制度が用意されています。

自身や家族の状況に合わせて、適用される控除を漏れなく申告することが重要です。節税効果を最大限に高めるため、所得控除制度を積極的に活用することをおすすめします。

小規模企業共済に加入する

小規模企業共済は、個人事業主の廃業や退職に備えた公的な共済制度です。掛金は全額所得控除の対象となるため、節税効果が期待できます。

月額1,000円から7万円までの範囲で自由に掛金を設定でき、掛金総額の80%から120%が退職金や廃業後の生活資金として受け取れます。

共済制度の加入は任意ですが、将来のリスクに備えつつ節税メリットも享受できる点で、個人事業主にとってはお得な選択肢といえるでしょう。

小規模企業共済への加入は、商工会議所や中小企業団体中央会、金融機関などを通じて手続きを行います。

ふるさと納税を利用する

ふるさと納税は、自治体に寄附を行うことで、所得税と住民税から一定の控除を受けられる制度です。

2,000円を超える寄附額について、一定の上限まで所得税と住民税から控除されるため、実質2,000円の負担で寄附ができる仕組みになっています。

個人事業主にとっては節税効果だけでなく、特産品などの返礼品を受け取れるメリットもあります。

寄附先の選定にあたっては、自治体の財政状況や返礼品の内容をよく吟味し、無理のない範囲で寄附額を決めることが大切です。

地域貢献と節税を同時に実現できる魅力的な制度ですが、確定申告の手間や自治体の選択など、活用にはいくつかの留意点があることも理解しておきましょう。

iDeCo(確定拠出年金)を活用する

iDeCo(確定拠出年金)は、自助努力による公的な老後の備えを支援する制度です。掛金の全額が所得控除の対象となるため、所得税と住民税の節税効果が期待できます。

個人事業主の場合、国民年金の第1号被保険者として、最大月額6万8,000円、年額81万6,000円の所得控除が受けられます。

運用商品は元本確保型からリスク性商品まで幅広く用意されており、自身の年齢やライフプランに合わせて選択が可能です。

ただし、掛金は原則として60歳まで引き出せないため、長期的な資産形成の視点が欠かせません。

また、運用損益は加入者個人の責任となるため、金融リテラシーを高め、適切な商品選択を心がける必要があります。

個人事業主の経費計上に必要な書類

ここでは、個人事業主の経費として計上に必要な書類を紹介します。

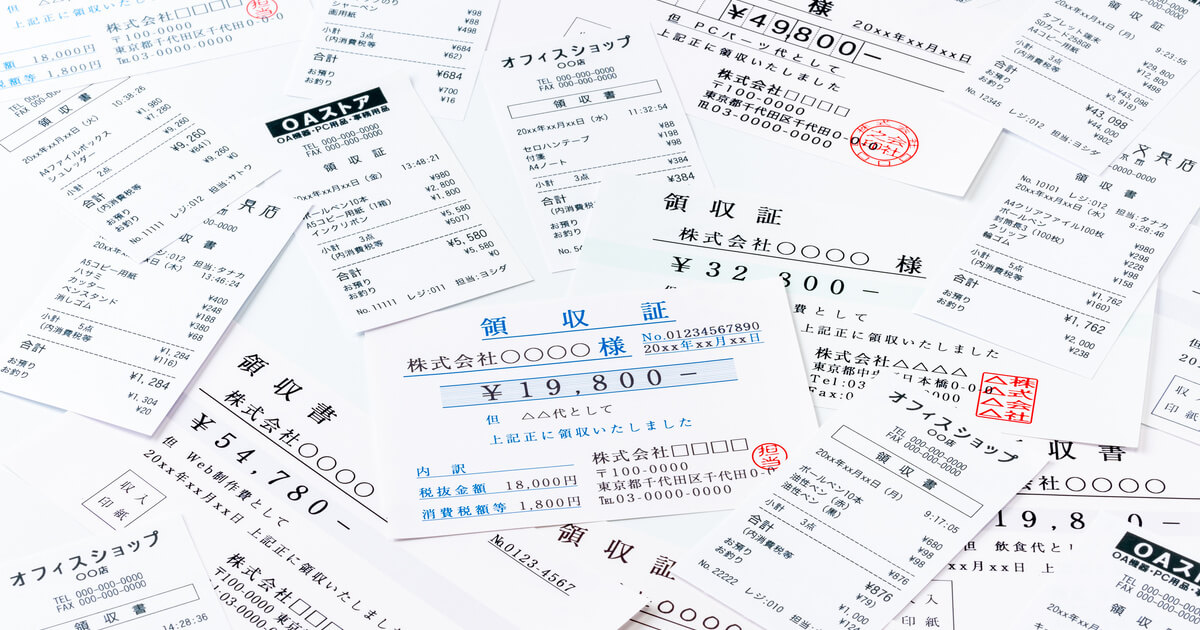

一般的には領収書やレシートが必要

経費計上の証拠書類として、取引先やお店が発行する領収書やレシートが用いられることが多いです。

領収書やレシートの形式に法的な定めはありませんが、一般的に以下の項目が記載されている必要があります。

- 支払った金額

- 但し書き(支出の具体的な内容)

- 支払いを受けた人物もしくは会社の名前と所在地

- 支払いを行った日付

経費の証拠書類は、7年間の保存義務があります。税務調査の際は領収書やレシートの提出を求められる場合があるため、年ごとに整理しておくとわかりやすいです。

領収書やレシートの代わりになる書類

領収書やレシートを紛失した場合や当初から発行されていない場合は、出費を客観的に証明する書類を用意する必要があります。

クレジットカードを利用した出費や銀行振込を伴う出費であれば、利用明細や振込明細書と請求書・納品書をセットで保管しておけば経費の証拠書類として利用できます。

また、電車やバスを利用した際に交通系ICカードを使用したのであれば、利用履歴を印刷して保管しておけば経費の証拠書類にすることが可能です。

領収書やレシート以外で、経費の証拠書類と認められる可能性が高いものは以下のとおりです。

- 納品書

- 出金伝票

- クレジットカードの利用明細

- 通帳の記録や振込明細書

- 冠婚葬祭の案内状

- 祝儀袋の表書きのコピー

- ネット通販の購入履歴のコピー など

電子取引ではデータ保存が義務化されている

2024年1月1日より、個人事業主を含む全ての事業者にとって、電子取引でやり取りした請求書や領収書などの電子帳簿の保存が義務化されました。従来の紙の帳簿に加え、電子データでの保存にも対応することが求められています。

電子帳簿保存法では、電子帳簿の保存方法について、以下の要件が定められています。

| 保存方法 |

|

|---|---|

| 保存期間 |

|

| 保存場所 |

|

| 検索性 |

|

| 改ざん防止措置 |

|

電子取引で経費を計上する場合、上記の電子帳簿保存法の要件を満たすことが必要です。

経費を不正に計上するとペナルティが課せられる

飲食や買い物などの個人的な出費を経費として計上した場合は、不正計上を行ったとしてペナルティが課せられる可能性があります。

ここでは、経費を不正に計上した場合に課せられるペナルティを3つ紹介します。

過少申告加算税

過少申告加算税とは、本来支払うべき税額を少ない金額で申告した場合に課せられるものです。

未納分には10%の追徴課税が課せられますが、未納分が当初申告した金額もしくは50万円より多い場合は、未納分に対して15%の追徴課税が課せられます。

誤って間違った金額を申告してしまった場合は、調査の事前通知が届く前に修正申告をすれば、過少申告加算税は回避可能です。

重加算税

意図的に存在しない経費の計上や領収書やレシートの偽造を行った場合は、重加算税が課せられます。

未納分には35%〜40%の追徴課税が課せられることに加え、未納していた期間に対して延滞税も課せられます。

税務調査で発覚するケースがほとんどであり、見つかった場合は本来より多額の税金を支払うことになるため、注意が必要です。

無申告加算税

無申告加算税とは、納めるべき納税を怠った際に課せられるペナルティです。

本来の税額が50万円以内の場合は15%の追徴課税、50万円を超える場合は20%の追徴課税が課せられます。

【2023年・2024年】確定申告の変更点

確定申告書類の記載方法は常に一定ではなく、2023年、2024年と変化している箇所があります。ここでは、2023年と2024年に分けて確定申告の変更点を解説します。

2023年:後だし経費が認められなくなる

後だし経費とは、納税義務がある所得税の減額を目的として、帳簿に記載されていない経費を後から申告することをいいます。

2023年分の確定申告からは、税務調査において経費であると明確に証明できないものや業務上必要な出費であると書類から証明できない経費は、計上が不可能になりました。

2023年:帳簿の不備にペナルティが課せられる

これまでは、税務署から帳簿を求められた際に応じることができなかったり帳簿に何らかの不備がある場合でもペナルティが課せられることはほとんどありませんでした。

しかし、2023年分の確定申告からはペナルティが課せられることが決定し、帳簿を提出できない場合や不備がある場合は、過少申告加算税と無申告加算税が課せられます。

2024年:「配偶者や親族」「住民税」欄の書式

2024年の確定申告では、第二表の「配偶者や親族」と「住民税」の欄で書式の変更があります。

「配偶者や親族」欄では、配偶者以外の者の「国外居住」欄が変更されました。これは、2023年1月から国外居住親族に対する扶養控除の適用条件が変わることが背景にあると考えられます。

一方、「住民税」欄では、「特定配当等・特定株式等譲渡所得の全部の申告不要」の選択肢がなくなります。

これまでは、所得税と住民税で異なる課税方式を選択することが可能でしたが、2024年度からは所得税と住民税の課税方式を一致させることになりました。

2024年:青色申告決算書の売上金額・仕入金額の明細欄

2024年の青色申告決算書では、2ページ目と3ページ目のレイアウトに変更があり、3ページ目に「売上金額・仕入金額の明細」欄が新設されます。

この変更は、2023年10月から導入されたインボイス制度への対応を目的としたものと考えられています。

新設された「売上(収入)金額の明細」と「仕入金額の明細」の欄には、取引先の情報に加えて、登録番号を記入する箇所が設けられました。

青色申告者は、取引先のインボイス発行事業者としての登録状況を確認し、適切な経理処理を行うことが求められます。決算書の記載方法に不安がある場合は、税理士等の専門家に相談しましょう。

まとめ

個人事業主が経費計上する際は、事業との関連性や支出の妥当性を慎重に見極める必要があります。帳簿の記載や領収書の保管など、経理処理の適正化にも注意を払いましょう。

青色申告の特別控除や減価償却の特例を活用したり、専門家に相談したりすることで、節税効果を高められる可能性があります。

所得控除制度やiDeCoなどの控除にも目を向け、合法的な節税対策を幅広く検討することが大切です。

一方で、不正な経費計上にはペナルティが課されるリスクがあります。2023年・2024年の確定申告では、新たな変更点もあるため、最新の情報を確認して適切な申告を心がけましょう。

「起業の窓口」では、個人事業主の方々に向けて、業務効率化のヒントや成功事例、最新のビジネス情報など、お役立ち情報を提供しています。

ぜひ、「個人事業主」に関する他の記事もご覧ください。

起業や開業、独立に興味を持ったら、まずは「起業の窓口」に登録してみよう!

「起業の窓口」では、起業に必要なノウハウや成功者のインタビューなど、さまざまなコンテンツを完全無料で提供しています。

会員特典として、起業・経営支援のプロ「V-Spirits」が監修するオリジナル冊子『会社設立完全ガイド』を無料プレゼント。さらに、V-Spritsによる1時間の無料起業相談や、GMOインターネットグループが展開するビジネスの立ち上げや拡大に役立つ各種サービスをおトクな特典付きでご紹介します。

あなたの夢の実現を全力でサポートします!

- 記事監修

-

- 中野 裕哲 HIROAKI NAKANO

- 起業コンサルタント(R)、経営コンサルタント、税理士、特定社会保険労務士、行政書士、サーティファイドファイナンシャルプランナー・CFP(R)、1 級FP 技能士。 V-Spiritsグループ創業者。東京池袋を本拠に全国の起業家・経営者さんを応援!「あの起業本」の著者。著書16冊、累計20万部超。経済産業 省後援「DREAMGATE」で11年連続相談件数日本一。

- ※本記事は、起業の窓口編集部が専門家の監修または独自調査(アンケート)に基づいて制作したものです。

- ※掲載している情報は、記事公開時点の法令・税制・商品・サービス等に基づくものであり、将来的に変更される可能性があります。

- ※アンケート調査に関する記述は、特定の調査対象者からの回答結果および編集部の見解を含んでおり、内容の正確性・完全性を保証するものではありません。

- ※記事の内容は一般的な情報提供を目的としており、すべての方に当てはまるものではありません。個人の状況に応じた具体的な助言が必要な場合は、専門家にご相談ください。

- ※情報の利用や判断、実施については、ご自身の責任で行っていただきますようお願いいたします。

- ※本記事に掲載された内容の転載・複製はご遠慮いただき、引用の際は必ず出典をご明記ください。

関連記事

30秒で簡単登録

厳選サービスを特典付きでご紹介

シェア

シェア