【2026年提出】確定申告はいつからいつまで?期間・期限ややり方を初心者向けに完全解説

確定申告とは、収入から経費や各種控除を差し引いた所得を元に納税すべき額を計算し、税務署へ申告する手続きのことを指します。

個人事業主で基礎控除額(その他の所得控除があればその合計額)を超える所得がある方、給与収入が2,000万円を超える方、副業による給与所得以外の所得が20万円を超える方などは申告が必要です。

しかし、申告方法には白色申告と青色申告があり、初心者には手続きが複雑に感じられるかもしれません。

この記事では、確定申告が必要な人と申告した方がよい人の違い、白色申告と青色申告の選び方、各種控除の申請方法について解説します。

- 【2026年(令和8年)提出分の確定申告まとめ】

- 期間: 2026年2月16日(月) 〜 3月16日(月) ※3月15日が日曜日のため、翌月曜日が期限となります。

- 対象者: 個人事業主、年収2,000万円超の会社員、副業所得20万円超の方など

- 「e-Tax(電子申告)」なら自宅から24時間提出可能

- 最新トピック: 定額減税(2025年実施分)やフリーランス新法の影響もチェックが必要

2025年分(令和7年分)の所得税等の確定申告期間は2026年2月16日(月)から3月16日(月)です。

「起業の窓口」では、確定申告の方法、青色申告や白色申告の基礎知識、手続きの流れ、節税のコツなどを詳しく解説しています。

ぜひ、「確定申告」に関する他の記事もご覧ください。

確定申告とは

確定申告とは、収入から経費や各種控除を差し引いた所得を元に納税すべき額を計算し、税務署へ申告することを指します。計算の結果、源泉徴収や予定納税で税金を多く払っていることがわかった場合は、還付を受けられるのが基本です。

【2024年11月施行】フリーランス新法について 2024年11月より「フリーランス保護法」が施行されました。個人事業主やフリーランスの方が安心して働けるよう、取引条件の明示などが発注事業者に義務付けられています。確定申告と合わせて、ご自身の契約環境も確認しておきましょう。

詳しくは次の記事をご覧ください。フリーランス新法の概要、制定された背景や具体的な内容などを解説しています。

確定申告はいつまでに行う?

2025年分(令和7年分)の確定申告期間は、2026年2月16日(月)から3月16日(月)までです。 例年、期限は3月15日ですが、2026年は3月15日が日曜日にあたるため、翌日の3月16日が期限となります。期限を過ぎると延滞税などが課される可能性があるため、早めの準備を心がけましょう。

期限までに申告を行わないと、延滞税や無申告加算税が課されるほか、期限後申告の場合、最大65万円の青色申告特別控除が10万円に減額されます。また、2年連続で期限後申告を行うと、青色申告の承認が取り消されることがあります。

確定申告と年末調整の違い

年末調整とは、従業員の代わりに会社が所得税の申告と納税を行うことです。主に、会社から給与をもらっているサラリーマンが対象になります。

一方で、確定申告は、個人事業主や副収入がある方、一定額を超える年金受給者などが対象です。年末調整は会社、確定申告は個人が行うものといえるでしょう。

確定申告が必要な理由

確定申告は、1年間の所得金額と納めるべき税額を正確に計算し、国に報告し納税する重要な手続きです。

日本では「申告納税方式」が採用されているため、納税者自身で税額を計算する必要があります。

会社員の多くは年末調整により税金の精算が完了しますが、個人事業主や副業収入がある方、年収2,000万円を超える方などは確定申告が必要です。

適切に確定申告を行うことで、払いすぎた税金の還付を受けられる場合があります。

また、確定申告書は収入証明書として住宅ローンの審査や保育園の入園手続き、各種補助金の申請などでも重要な役割を果たします。

申告義務があるのに申告を怠ると延滞税や無申告加算税といったペナルティが課せられることもあるため、必ず期限内に手続きを完了させましょう。

期間内に申告できなかったときの対処法

確定申告の期限である3月15日を過ぎてしまった場合でも、速やかに期限後申告を行うことが重要です。期限後申告とは、期限を過ぎて確定申告を行うことです。

期限後申告では無申告加算税が課される可能性があります。

無申告加算税は、原則として納付すべき税額に対して50万円までは15%、50万円を超え300万円までの部分は15%、300万円を超える部分は25%の割合で課されます。ただし、税務調査を受ける前に自主的に期限後申告をした場合は、この割合が5%に軽減されます。

さらに、納付が遅れた日数に応じて延滞税も発生するため、1日でも早い申告が大切です。

期限後でも医療費控除や住宅ローン控除などの還付申告は5年間遡って申請できるため、諦めずに手続きを進めましょう。

所得と収入の違い

所得と収入は税金計算において明確に区別される項目であり、この違いを理解することが確定申告の第一歩となります。

▼所得と収入の違い

- 収入:給与や売上など1年間に得た金額の総額

- 所得:収入から必要経費や給与所得控除を差し引いた金額

たとえば、年収500万円の会社員なら、給与所得控除144万円を差し引いた356万円が所得です。

個人事業主の場合は、売上から仕入れ代、家賃、光熱費、交通費などの必要経費を引いた金額が事業所得となります。

必要経費について

必要経費とは、事業を営むために直接必要となった支出のことです。必要経費を適切に計上することで所得金額を圧縮できます。

▼必要経費の一例

- 仕入れ代金

- 店舗家賃

- 従業員給与

- 広告宣伝費

- 交通費

自宅を事務所として使用している個人事業主の場合、家賃や光熱費の一部を家事按分により経費として計上することも認められています。

ただし、プライベートな支出との区別は明確にしなければなりません。

経費として認められるかどうかは、一般的に「事業との直接的な関連性」で判断されます。領収書などの証拠書類は7年間保管し、税務調査に備えることが大切です。

確定申告が必要な人

確定申告が必要となる方は、収入の種類や金額によって決まります。以下に該当する場合は、必ず期限内に申告手続きを行いましょう。

個人事業主で所得が48万円を超える人

個人事業主やフリーランスとして活動している方は、年間の事業所得が基礎控除額(その他の所得控除があればその合計額)を超えると確定申告が必要です。

飲食店経営者、美容師、デザイナー、ライターなど事業形態は問いません。

一方で、その年の所得が基礎控除以下である場合、基礎控除額を差し引くと所得が0円となるため、確定申告は不要です。

ただし、所得が基礎控除以下でも取引先から源泉徴収されている場合は、確定申告により還付を受けられる可能性があるため、確定申告を行うことをおすすめします。

給与の収入金額が2,000万円を超える人

通常であれば、給与所得者は会社が年末調整を行うため、確定申告をわざわざ行う必要はありません。

しかし、年収が2,000万円を超える会社員は会社で年末調整を受けられないため、ご自身で確定申告を行う必要があります。

役員報酬や複数の会社からの給与を合算して2,000万円を超える場合も、同様に確定申告が義務付けられています。

この場合、配偶者控除や扶養控除も所得制限により適用されません。

ただし、医療費控除や寄附金控除などは確定申告でのみ適用可能なため、該当する支出がある場合は忘れずに申請しましょう。

給与以外の所得が20万円を超える人

本業の給与所得とは別に、副業や投資などによる所得が年間20万円を超える会社員は確定申告が必要です。

たとえば、ネットショップ運営、アフィリエイト、株式配当、不動産賃貸などが該当します。

20万円の基準は収入ではなく、必要経費を差し引いた所得金額で判断される点が重要なポイントです。複数の副業がある場合は全ての所得を合算して計算します。

なお、所得の種類によって所得税額の算出方法が異なる点にも注意が必要です。

給与所得者で年末調整をしていない人

転職や退職により年末調整を受けていない給与所得者は、税金の精算のためご自身で確定申告を行う必要があります。

年の途中で退職し、その年内に再就職しなかった方が典型例です。

また、複数の会社から給与を受け取っている場合も、「従たる給与の収入金額」と「給与所得以外の所得」の合計額が20万円を超える場合に申告が必要です。源泉徴収されている日雇い労働者や短期アルバイトの方も対象です。

ただし、「給与所得以外の所得」と「従たる給与の収入金額」の合計額が20万円以下の場合に、確定申告は不要となります。

一定額の公的年金を受給している人

以下の条件のいずれかを満たしている公的年金受給者は確定申告が必要です。

- ▼確定申告が必要となるケース

-

- 公的年金等の収入が400万円を超えている

- 年金以外の所得が20万円を超えている

企業年金や個人年金も金額によっては確定申告が必要となるため、受給している全ての年金を把握しておく必要があります。

また、公的年金収入が400万円以下で、かつ年金以外の所得が20万円以下なら確定申告は不要です。

確定申告が必要ない人

個人事業主・給与所得者で申告が不要な人の条件は、以下の通りです。

| 個人事業主 | 計算の結果所得税の納税が発生しない場合 |

|---|---|

| 給与所得者 |

|

このほかに、源泉徴収を受けている公的年金の受給額が400万円以下の場合も申告の必要はありません。

確定申告をした方がよい人

確定申告の義務はなくても、申告により税金の還付を受けられるケースがあります。以下に該当する方は、積極的に申告を検討しましょう。

年間で支払った医療費が10万円を超えた場合

1年間の医療費が10万円を超えた場合、医療費控除を適用することで所得税の還付を受けられる可能性があります。

本人だけでなく、生計を一にする家族の医療費も合算可能です。

病院での治療費や薬代はもちろん、通院のための交通費、介護サービス費用、レーシック手術費なども控除対象に含まれます。

所得が200万円未満の方は医療費が所得の5%を超えれば控除を受けられるため、より多くの方が利用できる制度となっているのです。

住宅ローンを利用している場合

住宅ローンを組んで自宅を購入した方は、住宅ローン控除により年末のローン残高の最大0.7%を所得税から控除できます。

初年度のみ確定申告が必要で、2年目以降は年末調整で手続き完了です。

控除期間は新築住宅で原則13年間、中古住宅で10年間となっており、控除額は年末のローン残高の0.7%(上限あり)で、金額は借入額や年によって異なります。

中古住宅の購入やリフォームローンも一定要件を満たせば対象となります。

盗難や災害で損害を被った場合

火災、地震、台風などの自然災害や盗難によって資産に損害を受けた方は、雑損控除の適用により税負担を軽減できます。

雑損控除の対象となるのは、納税者本人または生計を一にする配偶者・親族(総所得金額等が48万円以下)が所有する生活用資産です。

ただし、事業用資産や別荘、30万円を超える貴金属・美術品などの生活に通常必要でない資産は対象外となります。

ふるさと納税や寄付した場合

ふるさと納税を含む寄附金控除は、確定申告により寄附金額から2,000円を差し引いた金額が税額から控除される制度です。

ワンストップ特例制度の条件を満たさない方は確定申告が必要となります。

6自治体以上に寄附した方、医療費控除など他の控除を受ける方、個人事業主の方などが該当します。国や地方公共団体、特定公益増進法人への寄附も対象です。

寄附金受領証明書は申告時の必須書類となるため、返礼品と一緒に届く書類は必ず保管しておきましょう。

事業で赤字が出た場合

個人事業主で事業所得が赤字となった場合、損益通算により給与所得や不動産所得などと相殺して税負担を軽減できます。

赤字分を他の黒字所得から差し引くことで、全体の課税所得が減少するのです。

青色申告者であれば、損失を翌年以降3年間繰り越して、将来の黒字と相殺することも認められています。

将来の事業拡大を見据えて赤字の年こそ確実に申告し、税制上のメリットを最大限活用しましょう。

年の途中で退職して再就職していない場合

年の途中で退職し、その年内に再就職していない方は、確定申告により源泉徴収された税金の大部分が還付される可能性があります。

還付される理由としては、会社での源泉徴収は年収見込みで計算されているためです。社会保険料や生命保険料などの各種控除も適用可能です。

源泉徴収票と各種控除証明書を準備して、申告手続きを完了させましょう。このケースは還付申告に該当し、申告期限は退職した年の翌年1月1日から5年間と定められています。3月15日の期限を過ぎても申告可能です。

「退職所得の受給に関する申告書」を提出していない場合

退職金受取時に「退職所得の受給に関する申告書」を会社に提出していない方は、確定申告により正しい税額計算を行う必要があります。

未提出の場合、退職金から一律20.42%が源泉徴収されています。

実際は勤続年数に応じた退職所得控除を適用できるため、勤続20年で800万円、30年で1,500万円もの控除が受けられるのです。

勤続20年超の場合、「800万円 + 70万円 × (勤続年数 – 20年)」の計算式で算出します。

勤続20年以下の場合は「40万円 × 勤続年数(80万円に満たない場合は80万円)」です。

【重要】白色申告と青色申告の違い

確定申告には白色申告と青色申告の2種類があり、それぞれ特徴やメリットが異なります。

どちらを選択するかによって節税効果や必要な帳簿の複雑さが大きく変わるため、ご自身の状況に合わせて選ぶことが大切です。

白色申告

白色申告は、事前の届出が不要で簡易な帳簿付けで済むため、初めて確定申告を行う個人事業主でも取り組みやすい申告方法です。

収入と支出を記録する単式簿記で対応でき、複雑な会計知識は必要ありません。

ただし、青色申告のような特別控除は受けられないため、節税効果は限定的となります。

事業規模が小さく、経理作業に時間をかけられない方や副業として小規模に事業を行っている方には白色申告が適しているといえるでしょう。

- ▼白色申告のメリット

-

- 青色申告のような申請の手続きが不要

- 手続きが簡単に行える

- ▼白色申告のデメリット

-

- 青色申告のような特別控除が受けられない

- 原則として赤字を繰り越せない

青色申告

青色申告は事前に「青色申告承認申請書」を税務署に提出する必要がありますが、最大65万円の特別控除を受けられる大きなメリットがあります。

電子帳簿保存またはe-Taxによる電子申告を行えば65万円の控除を受けられ、紙での提出の場合でも55万円の控除が適用されます。

ただし、白色申告に比べて手続きが複雑で、申告をする際に時間や手間がかかってしまう点がデメリットです。

会計ソフトを活用すれば複式簿記は難しくないため、本格的に事業を行う方は青色申告を選択しましょう。

- ▼青色申告のメリット

-

- 最大65万円の控除を受けられる

- 3年間赤字を繰り越せる

- 親族や配偶者に払った給与を経費に計上できる

- 減価償却の特例がある

- ▼青色申告のデメリット

-

- 白色申告より会計処理が複雑

確定申告を楽にしたいと悩む方へ

【手順】確定申告のやり方

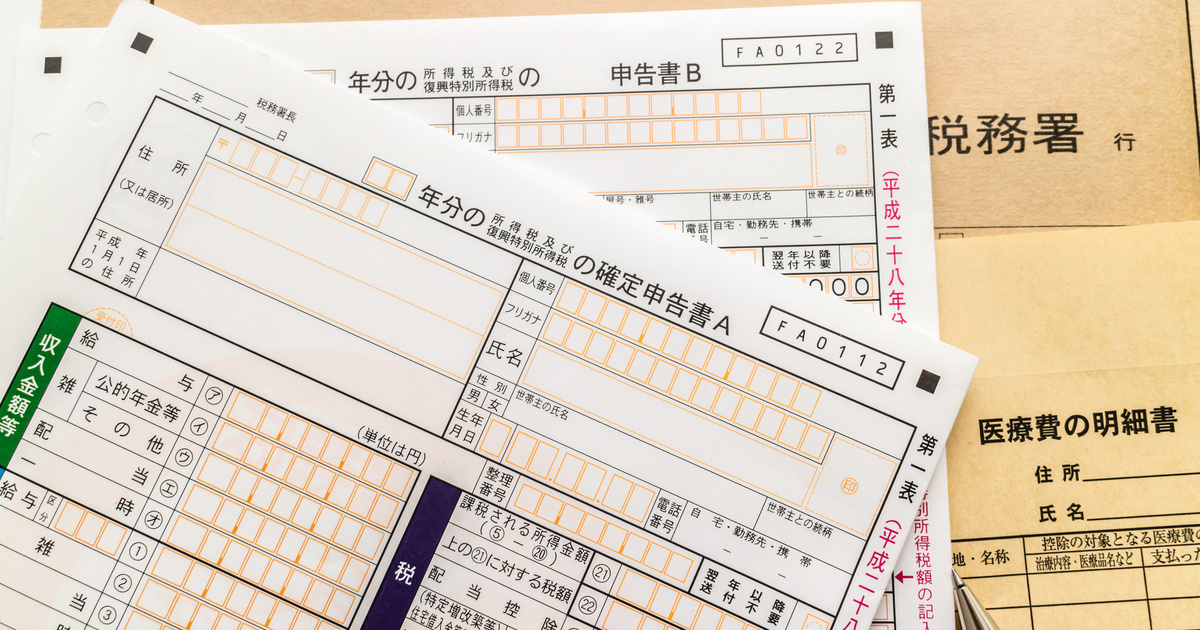

確定申告は、必要な書類を準備して税務署へ提出するのが基本です。ここからは具体的なやり方について紹介しますので、申告時に役立ててみてください。

1.確定申告に必要な書類を準備する

申告には、必ず用意しなければならないものと必要に応じて提出するものがあります。どのような書類を用意すべきか確認して、準備を整えてください。

必ず提出する必要があるもの

申告の際に必ず必要な書類は、以下の通りです。

| 必要書類 | 取得方法 | 詳細 |

|---|---|---|

| 確定申告書 | 税務署で取得 国税庁のホームページで作成・ダウンロード |

所得や納税額など申告に関する情報を記載した書類 |

| 収支内訳書 青色申決算書 |

税務署で取得 国税庁のホームページで作成・ダウンロード |

不動産・事業所得等があるときに用意する書類 収支内訳書は白色申告、青色申告決算書は青色申告で使用 |

| マイナンバーカード | オンライン・郵送・証明写真機のいずれかで取得を申請(オンラインの申請はこちら) | 確定申告書に記載したマイナンバーを確認するために必要 |

| 金融機関の口座 | 手持ちの通帳などで確認 | 還付を受ける場合に必要 |

確定申告書などの必要書類は国税庁のホームページで取得可能ですが、確認事項がある場合は税務署の窓口で書類を取得するついでに職員に聞いてみるのがおすすめです。マイナンバーカードや金融機関口座の情報は、確定申告前に手続きを済ませるようにしてください。

必要に応じて提出するもの

以下は必要に応じて提出するものです。

| 書類 | 取得方法 | 書類が必要な人 | 詳細 |

|---|---|---|---|

| 源泉徴収票 | 勤務している会社から発行してもらう | 給与所得がある人 | 所得額と収入額の転記に必要(添付は不要) |

| 固定資産台帳 | 会計ソフトなどを利用して自作 | 不動産・事業所得で固定資産を利用した人 | 固定資産を管理するために必要な書類 |

| 医療費控除の明細書 | 税務署で取得 国税庁のホームページでダウンロード |

医療費控除を受ける人 | 医療費の明細を記載した書類 健康保険組合などから送付された「医療費通知」を添付すれば明細書は必要なく、確定申告書に総額を記入すればOK |

固定資産を利用した場合や医療費控除を受ける場合など、ケースによって用意する書類は変わります。どのような条件で確定申告をするのか確認し、準備を整えましょう。

2.確定申告に必要な帳簿を準備する

確定申告に必要な帳簿とは、お金の動きを記録し、資産の状況などを明らかにするためのものです。帳簿の付け方は、手書き・ソフト・税理士へ依頼の3パターンがあります。それぞれのメリット・デメリットをチェックしましょう。

| 手間 | コスト | メリット | デメリット | |

|---|---|---|---|---|

| 手書きで作成する | ☆☆☆ | ☆ |

|

|

| 会計ソフトで作成する | ☆☆ | ☆☆ |

|

|

| 税理士に依頼する | ☆ | ☆☆☆ |

|

|

自宅で簡単に帳簿を作るのであれば、手間や時間を削減できる確定申告ソフトがおすすめです。もし、確定申告以外のことも相談できる環境を作りたいときは、税理士へ依頼するのもよいでしょう。

手書きで作成する

ノートなどに帳簿を手書きする方法です。パソコンを使わないため、デジタル系の知識に自信がない方でも気軽に取り入れられるほか、手書きすることで自然と簿記の知識を身に付けられます。ただし、手書きには時間と手間がかかります。そのため、手書きで青色申告を行うことは事実上は不可能といってもよいでしょう。

会計ソフトで作成する

各社が販売している会計ソフトをパソコンにダウンロードもしくはクラウドで利用し、帳簿を使う方法です。

仕訳を行えば、あとは会計ソフトが自動的にデータの転記や集計を行うため、会計処理の手間を大幅に削減できます。ソフトのダウンロードやクラウド利用には料金がかかるので、費用対効果を確認することが大切です。

税理士に依頼する

税金のスペシャリストである税理士に申告を一任する方法です。専門家だからこそ、正確性を担保したうえで申告を行えるのがメリットです。一方で、他の方法と比べてコストが高くなるため、費用面も意識して契約を結ぶようにしてください。

3.確定申告に必要なものを税務署へ提出する

申告すべき所得があった年の翌年2月16日から3月15日までに税務署へ必要書類を提出します。提出方法は、以下の通りです。

- 窓口へ持参

- 郵送

- インターネットで提出

各方法のなかから、最も取り入れやすい方法で手続きを行ってください。

管轄の税務署窓口へ持参する

税務署の窓口に必要書類を持参し、問題がなければ提出完了です。簡単な内容なら税務署の職員に確認してから提出できるため、ミスを防ぐのに役立ちます。ただし、遠方に税務署がある場合は持参するのに手間がかかるほか、申告期間中は混雑する可能性も高いため注意してください。

管轄の税務署窓口へ郵送する

簡易書留や書留などの信書で税務署の窓口へ郵送する方法もあります。レターパックプラスやレターパックライトも利用可能です。ただし、申告書の控えの返送は廃止となりました。確実に受領されたかどうか確認したい場合には、窓口持参かe-Taxでの申告が必要となります。

期限日の消印があれば、期間内に申告を行ったと認められます。窓口と異なり提出の際に不備を確認できないため、申告内容に不安がある場合は事前に間違いがないか税務署へ確認するようにしましょう。

インターネットで提出する(e-Tax)

パソコンを使ったe-Taxによる電子申告は、24時間いつでも申告書を提出できるのが特徴です。申告には、以下のものを用意しましょう。

- マイナンバーカード用のカードリーダライタもしくはマイナンバーカードを読み込めるスマホ

- 電子申告用のパスワード、利用者識別番号

- パソコン

- インターネット環境

e-Taxで申告書を作成後、送信すれば提出完了です。e-Taxを利用するためのインターネット環境やパソコンなど、必要なものが揃っていないと申告はできないため、事前に準備を行うようにしてください。

4.税金を納付する、還付を受ける

申告によって納めるべき税金があるとわかった場合は、納付書によって納税を行います。期限は、申告と同様に3月15日です。現金納付・クレジットカード・振込振替といった方法があるため、自分に合った方法で納税してください。

還付とは、所得税などを払い過ぎた場合に税務署から返金を受けられることです。申告書に口座情報を記載しておけば、申告から1ヶ月ほどで還付金が振り込まれます。

確定申告における定額減税について

2024年に実施された定額減税は、納税者本人と扶養家族1人につき所得税3万円、住民税1万円の減税を受けられる制度です。

あくまで一時的な経済対策として実施された措置であり、2025年度では一部の方に対してのみ減税措置が行われます。2024年度に定額減税を受けていない方が対象です。

2024年度に定額減税を受けた方は対象外となり、それ以降の措置については未定です。

確定申告におけるふるさと納税のやり方

ふるさと納税を行った場合、確定申告により寄附金控除を受けることで、実質2,000円の負担で返礼品を受け取れます。

ワンストップ特例制度を利用できない方や、6自治体以上に寄附した方は必ず確定申告が必要です。

- ▼ふるさと納税の寄付金額を記入する方法

-

- 確定申告書の第二表「寄附金控除に関する事項」欄に、寄附先の自治体名と寄附金額を記入する

- 確定申告書の第二表「住民税・事業税に関する事項」の「都道府県、市区町村への寄附(特例控除対象)」に合計寄附金額を転記する

- 確定申告書の第一表「寄附金控除」に全ての寄附金の額から2,000円を引いた金額を記入する

所得に応じた控除上限額があり、年収500万円の会社員なら約6万円、年収700万円なら約10万円が目安となります。

より詳しい控除上限額を知りたい方は、総務省のふるさと納税ポータルサイト「ふるさと納税のしくみ」をチェックしてみてください。

確定申告で医療費控除を受ける方法

医療費控除を受けるには、1年間の医療費の領収書を整理し、医療費控除の明細書を作成して確定申告書に添付する必要があります。

病院での診療費、処方薬代、通院交通費、介護保険サービスの自己負担分などが対象に含まれます。ただし、健康診断や予防接種、美容整形などは対象外となるため注意しましょう。

医療費通知書がある場合は明細書の記入を簡略化できますが、通知書に記載のない医療費は別途記入が必要です。

なお、セルフメディケーション税制という選択制の特例もあり、対象の市販薬購入額が1万2,000円を超えた場合に利用できます。

どちらか有利な方を選択できるため、両方の控除額を計算してから申告方法を決めるとよいでしょう。

確定申告で住宅ローン控除を受ける方法

住宅ローン控除を初めて受ける場合は、必要書類を揃えて確定申告を行い、2年目以降は年末調整で手続きが完了します。確定申告の際には以下の書類が必要です。

- ▼住宅ローン控除で必要となる書類

-

- 住宅ローンの年末残高証明書

- 登記事項証明書

- 不動産売買契約書や請負契約書の写し

- 耐震基準適合証明書または住宅性能評価書の写し(中古住宅の場合)

確定申告書の「住宅借入金等特別控除額の計算明細書」に必要事項を記入し、控除額を算出します。

【注意】確定申告する際の注意点

個人事業主が事業を行う場合、開業届を提出する必要があります。また、青色申告を選択した場合は開業届に加えて青色申告承認申請書を提出しなければなりません。

開業届は開業から1ヶ月以内、青色申告承認申請書は青色申告をしようとする年の3月15日まで、または新たに事業を開始した場合は開業日から2か月以内が提出期限ですので、忘れないようにしてください。なお、白色申告から青色申告への切り替えを希望する場合は、切り替え年度の3月15日までに申請書を出しましょう。

確定申告に関するよくある質問

ここからは、よくある質問と回答を紹介します。

Q.2026年の確定申告期限はいつですか?

2026年(令和8年)3月16日(月)までです。例年の3月15日が日曜日のため、翌日が期限となります。

Q.還付金はいつ振り込まれますか?

申告書に口座情報を記載していれば、通常1ヶ月〜1ヶ月半程度で振り込まれます。e-Taxを利用すると、より早く処理される傾向があります。

Q.医療費控除はいくらから対象ですか?

原則として、1年間に支払った医療費の合計が「10万円」を超えた場合です。ただし、総所得金額等が200万円未満の方は、所得の5%を超えれば対象となります。

Q.ふるさと納税をしていても確定申告は必要ですか?

「ワンストップ特例制度」を利用していない場合や、6自治体以上に寄付をした場合は確定申告が必要です。

Q.副業が赤字の場合、本業の給与と相殺できますか?

副業が「事業所得」として認められる場合は、損益通算により給与所得と相殺して税金を減らせる可能性があります。

Q.住宅ローン控除は毎年確定申告が必要ですか?

いいえ、会社員などの給与所得者の場合、2年目以降は年末調整で手続きが完了します。初年度のみ確定申告が必要です。

Q.領収書は税務署に提出しますか?

提出は不要ですが、自宅等で7年間保管する義務があります。税務調査の際に提示が必要になります。

Q.税金をクレジットカードで支払えますか?

はい、可能です。現金納付、振替納税のほか、クレジットカード納付も選べます。ただし、決済手数料がかかる場合がある点に注意してください。

Q.期限(3月16日)を過ぎたらどうなりますか?

速やかに「期限後申告」を行ってください。無申告加算税や延滞税が課されるほか、青色申告特別控除が減額されるなどのデメリットがあります。

Q.インボイス登録なしでも確定申告は必要ですか?

はい。インボイス登録の有無に関わらず、所得が基礎控除などを超える場合は所得税の確定申告が必要です。消費税の申告は、インボイス登録事業者などが対象です。

Q.確定申告のことがわからない場合どこに聞けばよい?

税務署の窓口では確定申告相談を受け付けているほか、申告期間中は相談会も開催されます。個別で相談したい場合、事前の予約がなければ相談できないことがあるため、あらかじめ最寄りの税務署に予約を取りましょう。

国税庁の公式サイトでは「税についての相談窓口」として確定申告に関する情報も掲載しておりますので、確認してみてください。

Q.確定申告をしないとどうなる?

確定申告をしないと、本来の納税額に無申告加算税が加算されるのが原則です。さらに、申告期限は納税期限でもあるため、期限内に税金を納めなかったことによる延滞税も発生します。

必ず期限内に申告を行ってください。

Q.確定申告をしなくていいのはいくらまで?

個人事業主の場合は所得の合計が所得控除の合計以下、会社員やアルバイトで副業をしている人は副業の収入が20万円以下なら確定申告をしなくても問題ありません。

ただし、副業で源泉徴収されている場合は税金を払い過ぎていることもあるため、確定申告によって還付を受けられる可能性があります。

Q.バイトでも確定申告は必要?

2ヶ所以上のアルバイトを掛け持ちして年末調整を受けていないほうのバイトで20万円以上の収入がある場合、給与以外の副収入による所得が20万円を超える場合などは申告が必要です。

Q.会社員でも確定申告は必要?

給与が2,000万円を超える場合、給与以外の副収入が20万円を超える場合、2ヶ所以上からもらっている給与が20万円を超える場合などには確定申告が必要です。

Q.スマホで確定申告はできる?

国税庁サイトの確定申告書作成コーナーや市販の会計ソフトを利用すれば、スマホでも確定申告が可能です。ただし、不動産所得・事業所得は対象外なので気を付けてください。

Q.確定申告の一番簡単な方法は?

おすすめは、国税庁サイトの確定申告書作成コーナーを利用して申告書を作成し、郵送もしくは電子申告する方法です。

質問に答えていくことで簡単に申告書を作成できるため、申告が初めての方も安心でしょう。ただし、内容に不安がある場合は提出前に税務署の窓口で確認してください。

Q.収入がなくても確定申告は必要?

1年間全く収入がなければ所得税は発生しないため、確定申告は必要ありません。ただし、無収入でも確定申告を行えば、住民税や国民健康保険の負担が軽くなることがあります。

Q.青色申告できる年収はいくらから?

青色申告は、事業所得、不動産所得、山林所得がある場合に選択できるものです。これらの所得がない場合は、年収に関わらず青色申告はできません。

Q.所得税はどのように計算される?

所得税は、1年間の所得金額から各種所得控除を差し引いた課税所得に、所得に応じた税率を掛けて計算されます。

日本では累進課税制度を採用しており、所得が高くなるほど税率も上がる仕組みです。

税率は5%から45%まで7段階に分かれており、課税所得が195万円以下の場合、税率は5%です。195万円超330万円以下の場合、税率は10%となります。

基礎控除48万円のほか、社会保険料控除、生命保険料控除、配偶者控除などを差し引いた後の金額が課税対象です。

Q.所得税以外の申告はある?

確定申告では所得税のほかに、以下のような申告が必要になるケースがあります。

- ▼所得税以外で必要な申告

-

- 消費税の申告

- 贈与税の申告

消費税は、2年前の課税売上高が1,000万円を超える個人事業主や、インボイス登録事業者が申告対象となります。

贈与税は暦年課税で110万円を超える贈与を受けた場合、翌年2月1日から3月15日までに申告が必要です。

一方で、住民税と個人事業税は確定申告のデータを基に自動的に計算されるため、所得税を申告していれば別途申告する必要はありません。

【まとめ】確定申告の成功は事前準備と正しい手順の理解から!

この記事では、確定申告が必要な人の条件、白色申告と青色申告の違い、各種控除の申請方法について解説しました。

確定申告は個人事業主や高額所得者だけでなく、医療費が10万円を超えた方や住宅ローンを組んだ方も、申告により税金の還付を受けられる重要な手続きです。

期限内の申告が難しい場合でも、期限後申告により対応できますが、無申告加算税や延滞税が発生する可能性があるため、早めの準備を心がけましょう。

起業や開業、独立に興味を持ったら、まずは「起業の窓口」に登録してみよう!

「起業の窓口」では、起業に必要なノウハウや成功者のインタビューなど、さまざまなコンテンツを完全無料で提供しています。

会員特典として、起業・経営支援のプロ「V-Spirits」が監修するオリジナル冊子『会社設立完全ガイド』を無料プレゼント。さらに、V-Spritsによる1時間の無料起業相談や、GMOインターネットグループが展開するビジネスの立ち上げや拡大に役立つ各種サービスをおトクな特典付きでご紹介します。

あなたの夢の実現を全力でサポートします!

- 記事監修

-

- 中野 裕哲 HIROAKI NAKANO

- 起業コンサルタント(R)、経営コンサルタント、税理士、特定社会保険労務士、行政書士、サーティファイドファイナンシャルプランナー・CFP(R)、1 級FP 技能士。 V-Spiritsグループ創業者。東京池袋を本拠に全国の起業家・経営者さんを応援!「あの起業本」の著者。著書16冊、累計20万部超。経済産業 省後援「DREAMGATE」で11年連続相談件数日本一。

- ※本記事は、起業の窓口編集部が専門家の監修または独自調査(アンケート)に基づいて制作したものです。

- ※掲載している情報は、記事公開時点の法令・税制・商品・サービス等に基づくものであり、将来的に変更される可能性があります。

- ※アンケート調査に関する記述は、特定の調査対象者からの回答結果および編集部の見解を含んでおり、内容の正確性・完全性を保証するものではありません。

- ※記事の内容は一般的な情報提供を目的としており、すべての方に当てはまるものではありません。個人の状況に応じた具体的な助言が必要な場合は、専門家にご相談ください。

- ※情報の利用や判断、実施については、ご自身の責任で行っていただきますようお願いいたします。

- ※本記事に掲載された内容の転載・複製はご遠慮いただき、引用の際は必ず出典をご明記ください。

シェア

シェア