領収書に印鑑は必要?ないときの書き方や押印時の注意点を解説

法律上、領収書に印鑑を押す際のルールは規定されていませんが、領収書の取り扱いにおいては、暗黙の了解に近いような印鑑の取扱いルールが存在します。しかし、Web上では様々な情報が錯綜しているため、どの情報が正しいのか、なかなか判断しにくいでしょう。

この記事では、領収書に印鑑を押すメリット・デメリット、重要ポイントや注意点などについて詳しく解説します。本記事を読み込めば、領収書の取扱いにおけるリスクを最小限に留めることができるでしょう。

- 【この記事のまとめ】

- 領収書への押印は法律で義務化されておらず、印鑑がなくても有効です。ただし、偽造リスクや信頼性の問題から、押印することが推奨されます。

- 領収書に印鑑がない場合、偽造リスクや信頼性低下、経費として認められない可能性があります。サインで代用できるが、押印がより安全です。

- 印鑑を押す際は、認印やシャチハタで問題ありませんが、角印がフォーマルな印象を与えます。印紙を貼る場合は消印が必要です。

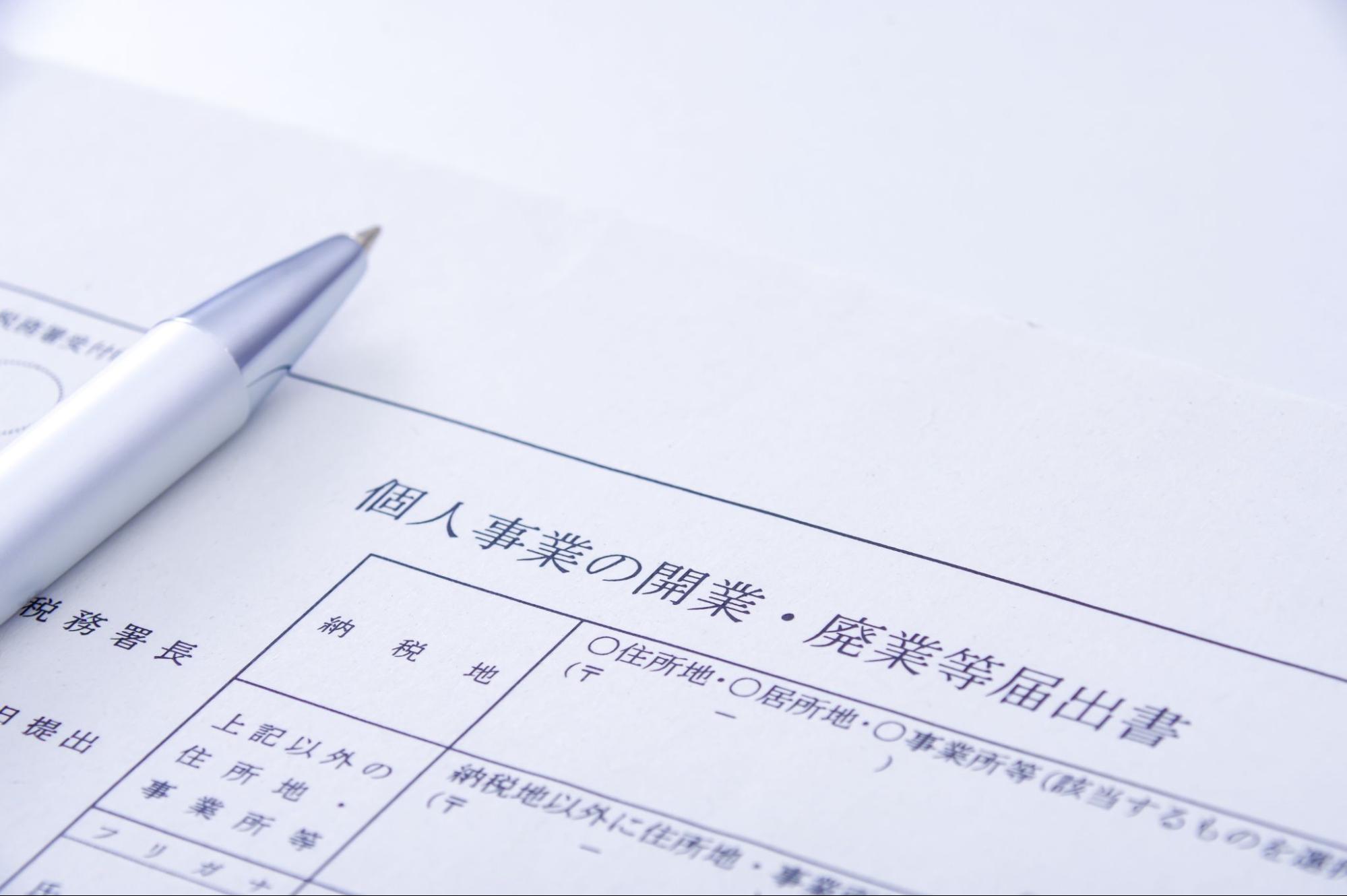

2024年11月1日より、フリーランス保護法が施行されます。

組織に所属せずに働くフリーランスが安心して働ける環境を整備するために、フリーランスと企業などとの発注事業者間の取引の適正化(契約書等により取引条件を明示する)が主な目的です。

詳しくは次の記事をご覧ください。フリーランス保護法の概要、制定された背景や具体的な内容などを解説しています。

領収書に印鑑は必要?【結論】必須ではありません

結論、領収書への押印は必須ではありません。

また、国税庁のタックスアンサーにおいては、下記を領収書への記載事項として定義づけています。

- 日付

- 金額

- 品名または内容

- 支払者、受領者

上記に印鑑による捺印は含まれていないため、税法上、押印がない領収書でも問題はありません。

しかし、領収書へ押印を残すことには様々なメリットが存在し、あらゆるリスクヘッジにもつながります。

次の項目以降で一つひとつ解説するため、領収書の正しい取り扱い方法について理解を深めていきましょう。

参考:e-GOV|印紙税法

【手順】印鑑がないときの領収書へのサインの書き方

印鑑を持っていない場合は、サインを代替で使用できます。

法人における領収書へのサインは、会社を代表して取引の承諾を示す効力を果たしますので、印鑑がない場合でも、契約を成立させることができます。

下記は、領収書にサインを書く場合のポイントとなります。

- 署名欄に記入する

- 会社名と氏名を記入する

- 役職を記入する

- 署名の最後に日付を記入する

なお、代表取締役以外の方がサインを残す場合は、その旨を署名の横に記入する必要があります。

【注意】領収書に押印がない場合のリスク

続いて、領収書に押印がない場合に起こるリスクについて解説します。

具体的には以下のとおりです。

- 偽造されるリスクがある

- 信頼性が低下する

- 経費として認められない可能性がある

問題のないかたちで領収書を取扱うためにも、上記ポイントをしっかりと押さえておく必要があります。

偽造されるリスクがある

印鑑がない領収書は、受領者の手によって領収書を偽造されるリスクが存在します。

領収書に押印がない場合、以下のようなトラブルが発生してしまう恐れがあります。

- 経費の水増しによる脱税

- 従業員による架空の経費精算

印鑑が押されていない領収書が不正に利用された場合、発行者側の信用問題にもなりかねません。

このような偽造のリスクを最小限に抑えるためにも、領収書には捺印することが一般的となっています。

信頼性が低下する

領収書とは、発行者と受領者の意思表示を示すものです。

印鑑は、あらゆる取引における意思表示を示す手段として長年使用されてきました。押印がない領収書は、「発行者と受領者の意思表示が存在しない=証拠能力が弱い」と判断されやすいです。

とくに、取引先との信頼関係を築くことが重要となるビジネスシーンにおいては、印鑑の押印は必須といえます。

経費として認められない可能性がある

領収書に押印がない場合、経費として認められない可能性があります。まず大前提として、領収書への押印は、税法において義務化されていません。

しかし、経費計上をおこなうためには領収書への押印が必須という規定を設けている企業も存在します。押印された領収書のみを経費清算の対象とする企業の場合は、押印された領収書を準備する必要があります。

領収書は、後々面倒なトラブルへ発展してしまわぬように、正しい形式で発行・保管することが重要です。

【重要】領収書に記載が必要な項目

次に、領収書への記載項目・内容について詳しく解説します。

領収書への押印は義務化されていませんが、以下の項目は必ず記載する必要があります。

| 項目 | 記載する内容 |

|---|---|

| 日付 | 支払者から代金を受け取った日付を年月日で記載します。日付の形式は、西暦、和暦のどちらでも大丈夫です。 |

| 金額 | 実際に受け取った金額を記載します。商品やサービスの代金であれば、税込表記で記載してください。 |

| 品名または内容 | 商品やサービスの品目を簡潔に記載します。インボイス制度に基づいた領収書における但し書きは、最低限第三者がわかるような商品やサービス名を書きましょう。 |

| 支払者 | 商品やサービスの提供者である企業名、住所、連絡先を記載します。記載方法は、手書きや印刷、ゴム印などで構いません。 |

| 受領者 | 商品やサービスに対して支払いをした方の名前を記入します。名称の後ろに、御中や様などの敬称を付けます。 |

さらに領収書が適格請求書等(インボイス)に該当する場合は、以下の記載が必要です。

- 適格請求書発行事業者の登録番号(Tから始まる13桁)

- 税率ごとの消費税額または税込金額

- 税率区分(例:10%、軽減税率8%)

- 税抜または税込の合計金額

レシートを領収書として使う場合に印鑑はどうする?

続いて、レシートを領収書として使う場合の印鑑の扱い方について解説します。

レシートを領収書として使用する際も、押印をしなくても問題ありません。なぜなら、レシートを領収書代わりにする場合においても、押印は必須ではないためです。

なお、レシートを領収書として使用する場合は、以下の点に注意してください。

-

以下の必要項目を記載する

- 日付

- 金額

- 品名または内容

- 発行者

- 住所

- 取引内容がわかるように、但し書きに取引内容を具体的に記入する

- 宛名の欄に「上様」または「御中」と書き、その下に支払者の氏名または名称を記入する

領収書への印鑑の押し方と注意点

次に、領収書への印鑑の押し方と注意点について解説します。

領収書への押印のルールなどは特に存在しませんが、以下のポイントには注意が必要です。

- 押印場所

- 印鑑の種類

- 押印の仕方

- 電子印鑑や印影の印刷でも可能

- 海外の領収書では印鑑がほぼ使われない

上記のポイントを理解しておけば、領収書への押印を問題なくおこなえるでしょう。

押印場所

一つ目のポイントは、領収書の押印場所に気をつける点です。

一般的には、発行者の名称や住所などが記載されている部分の近くへ押印するルールとなります。発行者の情報へかかるように押印すれば、領収書の改ざんリスクを軽減できるメリットがあります。

空白部分に押印しなければならない場合は、他の記載事項と重ならないように注意してください。

印鑑の種類

領収書へ捺印する印鑑の種類は、認印で問題ありません。

シャチハタでも問題ありませんが、シャチハタは使用頻度に応じてインクの色が薄くなってしまうため、捺印箇所がしっかりと色付けされているかを注意してください。

なお、角印のほうがフォーマルな印象を与えることができるため、領収書の体裁を綺麗に整えたい方は、角印を使用することをおすすめします。

押印の仕方

押印時に注意すべきことは、捺印箇所が十分に色付けされているかを確認する点です。インクの色が薄すぎる場合、押印として認められない恐れがあるため、注意してください。

押印する際は、領収書に印鑑をしっかりと押し付けて、力を入れて捺印するのがポイントです。

なお、押印の陰影が不鮮明にならないよう、二度押しは避けるようにしましょう。朱肉は朱色がベストです。

電子印鑑や印影の印刷でも可能

領収書への印鑑は、電子印鑑や印影の印刷でも対応可能です。

近年、ペーパーレスや業務効率化の流れを受け、領収書への押印に電子印鑑や印影の印刷を利用する企業が増えています。

電子印鑑は、デジタルデータとして電子文書に埋め込まれるため、印鑑を物理的に押す必要がありません。これにより、領収書への押印作業の手間や時間の大幅な削減が可能です。

そもそも法律的にも、領収書への印鑑は必須ではなく、必要な記載事項が満たされていれば、電子印鑑や印影の印刷でも認められます。

ただし、電子印鑑や印影データは物理的な印鑑と異なり、偽造や改ざんのリスクがあるため、信用を維持するための内部管理やセキュリティ対策が重要となります。

海外の領収書では印鑑がほぼ使われない

日本では、領収書に印鑑を押すことが習慣として根付いていますが、海外ではほとんど使われません。

欧米諸国をはじめ多くの国では、主に署名(直筆サイン)で対応します。また、電子メールやPDFファイルなどで送付する場合には、電子サインが用いられる傾向です。

この違いは文化や法制度の違いによるものであり、海外との取引においては印鑑の押印を求めること自体が少ないため、相手先の文化やビジネス慣習に配慮することが重要です。

グローバルに事業を展開する際は、日本の押印文化を説明する必要がある場合もありますが、相手の習慣を尊重した対応を心がけましょう。

【注意】特定の条件に該当する領収書には収入印紙が必要

5万円以上の領収書の発行にあたっては、収入印紙の貼り付けが法律で義務付けられています。

収入印紙は印紙税という税金を納めた証として契約書や領収書などの書類に貼られ、漏れがあると罰則の対象になるため注意が必要です。

ここでは、収入印紙が必要な領収書の条件と、それに伴う印紙税の一覧、購入場所、貼り方について詳しく解説します。

印紙税の一覧

収入印紙の金額は、領収書に記載される金額により異なります。

以下は領収書の金額に対する印紙税の一覧です。

| 領収書の金額 | 印紙税 |

|---|---|

| 5万円未満 | 非課税 |

| 5万円以上、100万円以下 | 200円 |

| 100万円超え、200万円以下 | 400円 |

| 200万円超え、300万円以下 | 600円 |

| 300万円超え、500万円以下 | 1,000円 |

| 500万円超え、1,000万円以下 | 2,000円 |

出典:国税庁(No.7105 金銭又は有価証券の受取書、領収書)

また、売上金以外の受領書や領収書は、5万円未満が非課税、5万円以上は200円の印紙税がかかります。

ただし、これらの金額に消費税は含まれないため、印字されている税込み価格ではなく、税抜き金額を基準に判断してください。

なお、収入印紙には以下31種類があるため、該当する額面の印紙を組み合わせて使用します。

- 1円、2円、5円

- 10円、20円、30円、40円、50円、60円、80円

- 100円、120円、200円、300円、400円、500円、600円

- 1,000円、2,000円、3,000円、4,000円、5,000円、6,000円、8,000円

- 10,000円、20,000円、30,000円、40,000円、50,000円、60,000円

- 100,000円

収入印紙の購入場所

収入印紙は主に以下の場所で購入可能です。

- 郵便局:ほとんどの種類が揃っており、窓口で購入できます。ただし、規模によっては一部大きな額面の印紙がない場合があります。

- 法務局:登記関連書類に使う印紙を販売しているため、すべての収入印紙を購入可能です。

- コンビニエンスストア:200円印紙など一部の収入印紙を扱っている店舗がありますが、全店舗での取り扱いは保証されません。

購入時は、必要な金額と種類を確認しておきましょう。複数枚の印紙を貼る場合は、まとめて準備しておくとスムーズです。

収入印紙の貼り方

収入印紙の貼り付け場所については、厳密なルールはありません。領収書表面の見やすい場所に貼り付けるのが一般的です。

ただし、貼り付けた印紙には消印が必要です。消印とは、収入印紙と領収書の両方にまたがるように押印することで、収入印紙の再利用を防止します。

また、消印を押す際は、以下のポイントに注意してください。

- 会社名や担当者名の入ったゴム印を使い、誰が消印を押したかがすぐに分かるようにする

- ボールペンを使用する場合、消えるインクなどを避け、後から容易に消せない手段を選ぶ

- 収入印紙を複数枚貼る場合は、すべての印紙に印影がかかるようにする

これらのルールを守り領収書を発行することで、印紙税の適切な納付がなされ、税務上のトラブルやペナルティを回避できます。特に取引金額が高額になる場合は、印紙税や消印の扱いに注意して確実に対応しましょう。

電子化された領収書であれば印鑑は不要

近年、ペーパーレスや業務効率化の流れとともに、電子帳簿保存法で義務化された電子取引データの保存によって、領収書の電子化が急速に進んでいます。

電子化された領収書は、紙の領収書とは異なり、印鑑を押印する必要はありません。印鑑の代わりに電子署名やタイムスタンプなどを付加することで、真正性を保証できます。

また、電子化された領収書には収入印紙も不要です。例えば、額面が5万円以上の領収書であっても、電子化されていれば収入印紙なしで発行が可能です。

これにより、印鑑の押印作業にかかる手間や時間を削減できるほか、印紙税の節税にもつながります。

電子領収書を発行するメリット

電子領収書は、電子帳簿保存法の改正とともに、企業や個人事業主のなかでも、採用が進んでいます。

業務効率化やコスト削減に大きく貢献し、法的にも認められているため、今後ますます普及が加速すると見込まれます。

依然として紙の領収書が発行されるケースがあるものの、電子領収書の発行によって得られるメリットは、以下のとおりです。

- 印紙税の節約が可能

- 領収書検索を簡略化できる

- ペーパーレス化によってコスト削減につながる

ここでは、電子領収書を発行するメリットを解説します。電子帳簿保存法の改正をふまえ、今後は電子領収書の活用が重要となるため、早めの導入がおすすめです。

印紙税の節約が可能

電子領収書の最大のメリットが、印紙税の節約です。

従来、発行金額が5万円以上の紙の領収書は、印紙税として収入印紙を貼り付ける義務がありました。しかし、電子領収書では、発行金額が5万円以上であっても収入印紙の貼り付けが不要です。

特に、大量の領収書を発行する事業者は、経費を大幅に削減できるため、経済的なメリットが大きいといえるでしょう。

領収書検索を簡略化できる

電子領収書はデジタルデータとして保存されるため、管理や検索が容易になります。

従来の領収書は、保管スペースの確保が必要なだけでなく、書類を探す手間や時間といった課題がありました。しかし、電子領収書の場合は、パソコンやクラウド上に保管されるため、これらの課題が解消されます。

さらに、クラウドシステムや帳簿管理ソフトの活用によって、日付や取引先名、金額など、あらゆる条件から瞬時に検索できるため、経理業務の効率が大幅にアップします。

さらに、物理的な領収書とは異なり、災害時でもデータが失われにくい信頼性の面でも優れています。

ペーパーレス化によってコスト削減につながる

電子領収書の導入は、ペーパーレス化を促進し、多くのコスト削減につながります。

用紙代や印刷費、郵送費、保管費など、紙の領収書で必要だったコストの削減が可能です。

取引件数が多い企業では、紙の領収書にかかる経費が大きな負担となるため、電子領収書への切り替えは、経営資源の有効活用にもつながります。

また、紙の使用量を減らし、環境面保護にもつながるため、企業のCSR活動の一環としてもメリットがあります。

電子領収書を発行するデメリット

電子領収書は、業務効率化やコスト削減に役立つ一方で、導入する際は注意すべきデメリットも存在します。

- 導入コストとランニングコストがかかる

- 電子化できない領収書もある

ここでは、電子領収書を発行するデメリットについて詳しく解説します。

導入コストとランニングコストがかかる

電子領収書の発行には、導入コストとランニングコストがかかります。

まず、電子領収書の導入には、専用のシステムやソフトが必要となり、初期費用が発生します。さらに、システムの選定や整備、社員への教育など、準備段階での時間と労力も少なくありません。

また、導入後も月額使用料やシステムの保守、アップデート、サポート費用などのランニングコストが発生し続けます。加えて、電子データを取り扱う以上、セキュリティ対策やバックアップ体制を整えるためのコストも考慮しなければなりません。

中小企業や個人事業主にとっては、コスト面のハードルが高く感じられることがあるため、費用対効果をよく検討してから導入を進めることが重要です。

電子化できない領収書もある

電子化できない領収書がある点も、電子領収書のデメリットです。

紙で受け取った領収書をスキャンして保存する場合や、電子取引で受け取った領収書そのものが電子データであっても、電子帳簿保存法の要件や保存の条件を満たさなければ、電子保存が認められません。

例えば、改ざん防止のための適切なシステムが導入されていなかったり、必要な情報の記載が不十分であったりすると電子保存が認められないことがあります。

また、取引相手の都合や書類の形式によっても電子化が難しい場合があり、その場合は紙のまま管理保管せざるを得なくなります。

このような制限がある領収書の管理が混在すると、管理体制が複雑になり、統一した運用が難しくなる可能性があります。制度の理解を深めるとともに、保存要件を満たす運用ルールの整備が不可欠です。

電子領収書の発行方法

電子領収書の発行方法は、複数あります。

- PDF形式の領収書を発行する

- 紙の領収書をスキャンして電子化する

- 電子領収書発行サービスを利用する

状況に応じて最適な発行方法を活用しましょう。

ここでは、代表的な電子領収書の発行方法を解説します。

PDF形式の領収書を発行する

PDF形式の電子領収書の発行は、比較的簡単にできる方法です。

例えば、WordやExcelなどの文書作成ソフトで領収書を作成し、PDFに変換して発行できます。

これにより、電子データとしての管理や送付が可能となり、印刷コストや郵送コストを削減できます。

また、PDF形式の電子領収書は、電子印鑑の貼り付けも可能です。従来の紙の領収書のような見た目で発行できます。

ただし、印影画像のみの押印では改ざんリスクがあるため、重要な取引では電子署名やタイムスタンプが付加された電子印鑑の使用が推奨されます。

紙の領収書をスキャンして電子化する

紙の領収書をスキャンしても電子化が可能です。

例えば、スキャンしたデータをPDFや画像ファイルとして保管し、電子帳簿保存法の条件を満たす形で管理することで、紙の領収書を電子化できます。

この方法は既存の紙資料をデジタル化する際に有効ですが、品質の管理や改ざん防止措置、検索性の確保など保存要件を満たす必要があるため、適切なシステム導入や運用体制が求められます。

紙の保管スペース削減に役立ちますが、作業工数やシステム整備に一定の負担がかかる点に注意しましょう。

電子領収書発行サービスを利用する

近年は電子領収書発行に特化したクラウドサービスやシステムが数多く登場しています。

これらのサービスを利用すると、あらかじめ登録した取引情報を元に自動で電子領収書を作成し、メール送付やダウンロードURLの発行が可能です。

さらに、電子帳簿保存法やインボイス制度との対応も進んでおり、法令遵守しながら業務効率を大幅に向上させられます。

複数件の一括作成や発行済み領収書の検索、再発行管理など充実した機能が搭載されているため、取引が大量にある企業に特におすすめです。

業務負担の軽減とミス防止、ペーパーレス化推進の両面で大きなメリットがあります。

領収書の印鑑に関してよくある質問

最後に、領収書の印鑑に関してよくある質問について解説していきます。

Q.個人事業主が領収書に印鑑を押すときは何を使う?

A.個人事業主が領収書に印鑑を押す時は、認印を使用すれば問題ありません。

シャチハタでも構いませんが、屋号を構えている方は、角印の方がフォーマルな印象を与えられます。

Q.領収書に印紙を貼るときハンコはいらない?

A.領収書に収入印紙を貼る場合、消印を必ず押さなければなりません。

収入印紙を貼り忘れた場合や印紙への消印を失念してしまった場合、印紙税法に基づいて本来の税額の3倍の税金を納める必要があるため、注意が必要です。

Q.印鑑の代わりになるものはある?

A.印鑑の代わりに、手書きのサインを残す方法があります。

その場合でも、取引内容、金額、年月日、発行者・受領者などが記載されていれば領収書として認められます。

しかし、取引先によっては、従来の慣習によって印鑑が求められるケースもありますので、注意しておいてください。

Q.印影の印刷でも問題ない?

A.領収書への印鑑は、印刷した押印でも代用可能です。

法律上、領収書における必須項目に押印が含まれていないため、印影の印刷でも問題なく認められます。

むしろ、作成効率やコストの観点からデジタル印影を使うことは合理的といえるでしょう。

ただし、押印と比べると印影印刷は改ざんされやすいリスクがあるため、使用ルールや管理体制を整えておくことが重要です。さらに、電子領収書の場合は印影の追加だけではなく、電子署名やタイムスタンプなどを付加し、真正性を確保するようにしましょう。

Q.領収書に印鑑を押し忘れても効力はある?

A.領収書に印鑑が押されていなくても、無効になるわけではありません。

法的には、領収書の有効性は記載されている必要事項が満たされているかどうかで判断され、印鑑は必須項目に含まれていないためです。

つまり、印鑑がなくても領収書としての有効性は保たれます。

ただし、印鑑がない領収書は偽造されやすく、取引先や社内の信頼性や慣習の面で問題視されることがあります。そのため、多くの企業や事業者は印鑑を押すことで正式な発行を示す慣習を続けています。

印鑑の押し忘れがあった場合は、可能であれば訂正や再発行を行い、トラブルを避けるほうが安心です。

また、収入印紙が必要な領収書に関しては、消印が必須であり、忘れるとペナルティが発生するため、特に注意が必要です。

【まとめ】領収書への印鑑は義務ではないが押印またはサインを残したほうがよい

領収書へ押印する具体的なメリット・デメリット、捺印時のポイント・注意点などについて詳しく解説しました。

税法上、領収書への押印が義務化されていませんが、原則としては押印またはサインを残すことをおすすめします。

領収書への押印におけるデメリットは基本的にありませんので、メリットを重視して領収書を取り扱うようにしましょう。

GMOオフィスサポートでは、登記登録に必要な「会社設立印鑑セット」を入金確認後2営業日以内に発送します。

申告漏れが起きると脱税となり、超過課税が課せられるかもしれないため、早めの準備が必要です。捺印の準備が整っていない場合は、早急に用意しましょう。

起業や開業、独立に興味を持ったら、まずは「起業の窓口」に登録してみよう!

「起業の窓口」では、起業に必要なノウハウや成功者のインタビューなど、さまざまなコンテンツを完全無料で提供しています。

会員特典として、起業・経営支援のプロ「V-Spirits」が監修するオリジナル冊子『会社設立完全ガイド』を無料プレゼント。さらに、V-Spritsによる1時間の無料起業相談や、GMOインターネットグループが展開するビジネスの立ち上げや拡大に役立つ各種サービスをおトクな特典付きでご紹介します。

あなたの夢の実現を全力でサポートします!

- 記事監修

-

- 中野 裕哲 HIROAKI NAKANO

- 起業コンサルタント(R)、経営コンサルタント、税理士、特定社会保険労務士、行政書士、サーティファイドファイナンシャルプランナー・CFP(R)、1 級FP 技能士。 V-Spiritsグループ創業者。東京池袋を本拠に全国の起業家・経営者さんを応援!「あの起業本」の著者。著書16冊、累計20万部超。経済産業 省後援「DREAMGATE」で11年連続相談件数日本一。

- ※本記事は、起業の窓口編集部が専門家の監修または独自調査(アンケート)に基づいて制作したものです。

- ※掲載している情報は、記事公開時点の法令・税制・商品・サービス等に基づくものであり、将来的に変更される可能性があります。

- ※アンケート調査に関する記述は、特定の調査対象者からの回答結果および編集部の見解を含んでおり、内容の正確性・完全性を保証するものではありません。

- ※記事の内容は一般的な情報提供を目的としており、すべての方に当てはまるものではありません。個人の状況に応じた具体的な助言が必要な場合は、専門家にご相談ください。

- ※情報の利用や判断、実施については、ご自身の責任で行っていただきますようお願いいたします。

- ※本記事に掲載された内容の転載・複製はご遠慮いただき、引用の際は必ず出典をご明記ください。

シェア

シェア