法人登記(会社設立登記)とは?目的や費用、申請方法、注意点を解説

法人登記とは、安全な取引を行ううえで重要な「会社に関する事項」を法務局へ登録して、一般に開示できる状態にすることです。

会社の商号、本店所在地、事業目的、資本金、役員情報などを登記することで、第三者に対して法人の存在を公示し、取引の安全性を確保します。

しかし、申請書類の不備や収入印紙の貼付ミス、連絡先の記載漏れなど、初めての方が陥りやすい落とし穴も多く、登記完了まで通常1週間から10日程度の期間が必要です。

この記事では、法人登記の手順と費用、申請時の注意点、変更登記のタイミングついて解説します。

- 【この記事のまとめ】

- 法人登記は会社情報を法務局に登録する手続きで、商号や本店所在地を公開し取引の安全性を確保します。登記を行わないと法人としての公信力が失われます。

- 法人登記は資金調達や取引開始、許認可・助成金申請に必要です。履歴事項全部証明書の提出が求められ、法人の信用性を確認し、安全な取引を実現します。

- 法人登記は複雑な手続きで多くの書類が必要です。法務局での直接申請や郵送、オンラインから選べ、申請後には税務署や年金事務所への届け出も忘れずに行いましょう。

「起業の窓口」では、AIインフルエンサーの茶圓氏とコラボをおこない、AIを活用してビジネスの効率化を図るための貴重な知識を提供しています。

特集ページ「AI×起業」では、最新のAI技術やツールを使った実践的なアプローチを紹介しており、起業家や個人事業主の業務をよりスマートにサポートします。

AIの力で業務の負担を軽減し、ビジネスの成長を加速させたい方に最適な情報が満載です。ぜひご覧ください。

「起業の窓口」の特集ページ「起業家インタビュー」では、実際に成功を収めた起業家たちの貴重なインタビューが充実しています。リアルな体験や苦労、成功までの道のりを通じて、これから起業を目指す方々に向けた実践的なアドバイスを提供しています。

さまざまな分野で活躍する起業家の声を通して、ビジネスのヒントやインスピレーションを得られるコンテンツが満載です。ぜひインタビューを参考にして、自分のビジネスに活かしてみてください。

法人登記(会社設立登記)とは

法人登記(会社設立登記)とは、安全な取引を行う上で重要な「会社に関する事項」を、法務局へ登録して、一般に開示できる状態にすることを指します。登録する事項として、以下の項目が挙げられます。

- 【登記する主な内容】

-

- 商号

- 本店所在地

- 代表者の氏名・住所

- 資本金

- 事業目的

なお、会社設立には、出資株主の募集から始める募集設立と、発起人だけで行う発起設立の2種類があります。

法人登記(会社設立登記)の目的

そもそも法人登記を行う目的は、登記しなければ法人としての存在が認められないためです。法人として成立するには、法務局のデータベースに会社の情報が登録されなければならないことから、登記が必要となります。

一般的には事業の利益が大きくなるほど、法人化することでの節税効果が期待できます。たとえば、事業所得800万円に対する法人税・所得税は、資本金1億円以下の法人などの法人税が15%(適用除外事業者を除く)である一方、個人事業主の所得税は所得金額に応じて税率が変わり、所得税率の最高税率は45%です。

このように、法人税や所得税のほか、事業税や住民税なども課税されるので上記の税率だけで単純比較はできませんが、税制面の優遇を目的として法人化することもあります。

法人登記(会社設立登記)をしないとどうなる?

先述のとおり、そもそも法人登記を行わなければ、法人としての公示力がないと扱われ、取引の安全性が担保できなくなります。安全な取引を継続的に行うためにも、法人登記は重要なプロセスといえるでしょう。

また、法人登記した後に、登記内容に変更が生じた場合は、原則として2週間以内に変更登記を行う必要があります。万一、変更申請せずに放置した場合は「登記懈怠(とうきけたい)」として扱われ、会社法第976条1号により100万円以下の過料が科されるおそれもあります。

商業登記(会社登記)との違い

法人登記と商業登記は密接に関連していますが、その範囲と対象において違いがあります。商業登記は商法に基づく登記全般を指します。対象となる法人形態は以下のとおりです。

- ▼商業登記の対象となる法人形態

-

- 株式会社

- 合同会社

- 合資会社

- 合名会社

一方、商業登記は商業登記法に基づき、株式会社や合同会社といった営利法人を対象とします。これに対し、法人登記は法人全般を指す言葉であり、一般社団法人やNPO法人といった非営利法人も対象となります。

ただし、実際には商業登記を法人登記に含めるケースが多く、同じような意味合いで使用されることも少なくありません。

法人登記が必要な場面

続いて、法人登記が必要な場面を、3つに分けて紹介します。いずれのケースも、法人を運営するうえで重要なものばかりなので、ぜひ参考にしてください。

資金調達のとき

法人の設立・運営にあたって金融機関などから資金を調達する際は、履歴事項全部証明書の提出が求められます。法務局から取得が可能な履歴事項全部証明書は、事業目的や資本金などが記録されているため、金融機関は取引先の法人の申告内容が事実に基づいたものであるかを確認できます。

つまり、金融機関側からすると、融資を希望する法人の安定性や信用性を推し量る書類として履歴事項全部証明書が必要であるため、法人登記も不可欠となります。

取引を開始するとき

新規、もしくは契約額の大きな相手と取引をスタートさせる際は、「履歴事項全部証明書」を提出しなければならないケースがあります。

この履歴事項全部証明書には、請求日に記載してある法人の登記情報に加えて、請求日から3年前の1月1日以降に抹消・変更された内容も、履歴として記載されています。

取引先としては、法人の実在性を確認できるだけでなく、過去の登記履歴もチェックできるため、信頼に足る法人であるかの確認が可能となります。

許認可や助成金・補助金の申請のとき

法人の事業で許認可を受ける場合や、国や自治体へ助成金や補助金を申請する場合なども、基本的に履歴事項全部証明書の提出が必要です。たとえば助成金や補助金などが支給されるには、支給対象としている基準額に資本金が収まっているか、などの項目が確認されます。

そのため、登記内容に変更が生じた場合は、できる限り速やかに変更登記を行い、行政へ提出する必要書類の記載事項に誤りがないようにしましょう。

法人登記までの流れ

法人登記の手続きを踏む前に、会社を設立しておく必要があります。

法人登記の流れについては、以下の記事を参考にしてみてください。

【手順】会社を設立する方法

会社設立登記を行う前に、まずは会社を設立するための基本事項を決定しなければなりません。会社を設立する方法について、以下の項目では手順と費用に分けて紹介します。

会社設立の手順

会社を設立する際の手順は、以下のように大きく5つに分けられます。

- 【会社設立の手順】

-

- 会社の基本項目を設定する

- 法人用の実印を作成する

- 定款を作成し認証を受ける

- 出資金を支払う

- 登記申請書類を作成して申請する

以下の項目で、それぞれの手順の詳細を確認していきましょう。

1.会社の基本項目を設定する

会社設立に向けて、会社組織を構成する基本項目を設定していきます。下表では、基本項目一覧とそれぞれの特徴・注意点などを見ていきましょう。

- 【会社の基本項目一覧】

-

基本項目 詳細 会社名 - 同じ場所に同じ名前の会社は登記できない

- 会社名のため「○○事業部」のように、見た人の誤解を招く名称は設定できない

- 有名企業と同じ名前の会社は避ける(詐欺などに問われないようにするため)

本店所在地 - 自宅や賃貸、バーチャルオフィスなども本店所在地として設定可能

会社設立日 - 会社設立日は、登記申請を行う日となる

- 登記申請日を希望日に設定できる一方、土日祝日の設定は不可

事業目的 - 適法性、営利性、明確性がある事業を設定できる

- 食品製造や運送業、介護事業などは許認可が必要となる

- メイン事業、および設立から5年以内程度で行う事業に絞って記載する(金融機関の融資を受ける際、事業目的が多すぎると審査が長引くおそれがあるため)

事業年度 - 事業年度は、決算書類を作成するために区切る年度

- 業務負荷を減らすために、事業の繁忙期と決算期をずらすのも一つの手

- 事業年度が終了した2ヵ月後には法人税を納める必要があるため、資金繰りに懸念点がある場合は時期を調整しておく

資本金 - 事業内容によるが、融資希望額の3分の1程度が資本金の目安といえる

- 資本金が1,000万円を超えると、2期前の課税売上額を問わず消費税が課される

取締役 - 株式会社では、最低1人の取締役を選任しなければならない

発起人 - 会社の設立者として、発起人を決める

- 人数に制限はないため、1人ではなく複数人でも発起人として指定できる

取締役会 - 代表取締役の選定や解職などの権限を持つ取締役会設置の有無を決める

- 設置する場合は、原則的に最低3人の取締役と1人の監査役を選任しなければならない

上表のとおり、会社設立の基本項目にはそれぞれ注意点があるため、十分注意したうえで設定する必要があります。

「起業の窓口」の特集ページ「AI×起業」では、AIを活用して事業計画書を簡単に作成する方法を紹介!

詳しくは「【できるのか?】ChatGPTを使ってたった1時間で事業計画書を書くアラフォー起業家。《小説「AI起業」シリーズ#01》」をご覧ください。

2.法人用の実印を作成する

法人設立において実印の作成は必須事項であり、会社の代表者印として法務局に登録することで、重要な契約や手続きに使用する正式な印鑑となります。

実印のサイズは、一辺が1cm以上3cm以内の正方形に収まる必要があります。

一般的には直径1.8cmの丸印が使用され、外側に会社名、内側に「代表取締役印」などの役職名を彫刻するのが標準的な形式です。

材質は耐久性の高いチタンや黒水牛などが選ばれることが多く、長期間の使用に耐えられるものを選ぶことが大切です。

実印のほかに、銀行印や角印も同時に作成しておくと会社運営がスムーズに進みます。

なお、2021年2月15日以降は法改正により、法人設立登記をオンラインで行う場合に限り、印鑑の提出が任意となりました。

3.定款を作成し認証を受ける

次に、会社の基本原則となる定款を作成します。定款への記載が必要な事項としては、以下の項目が挙げられます。

- 【定款の必要事項】

-

- 商号(会社名)

- 事業目的

- 本店所在地

- 設立で出資される財産の価額、または最低額

- 発起人の住所、および氏名・名称

上記の必要事項に基づいて定款を作成した後は、法務省が管轄している公証役場に行き、公証人から認証を受ける必要があります。

4.出資金を支払う

定款認証後、発起人は出資金を代表者の個人口座に振り込み、資本金の払込みを証明する書類を作成する必要があります。

払込証明書には、払込金額の総額、払込株数、1株の払込金額などを記載し、通帳のコピー(表紙、表紙裏、振込記録のページ)を添付します。

資本金は1円から設定できますが、対外的な信用や今後の資金調達を考慮して適切な金額を設定しましょう。

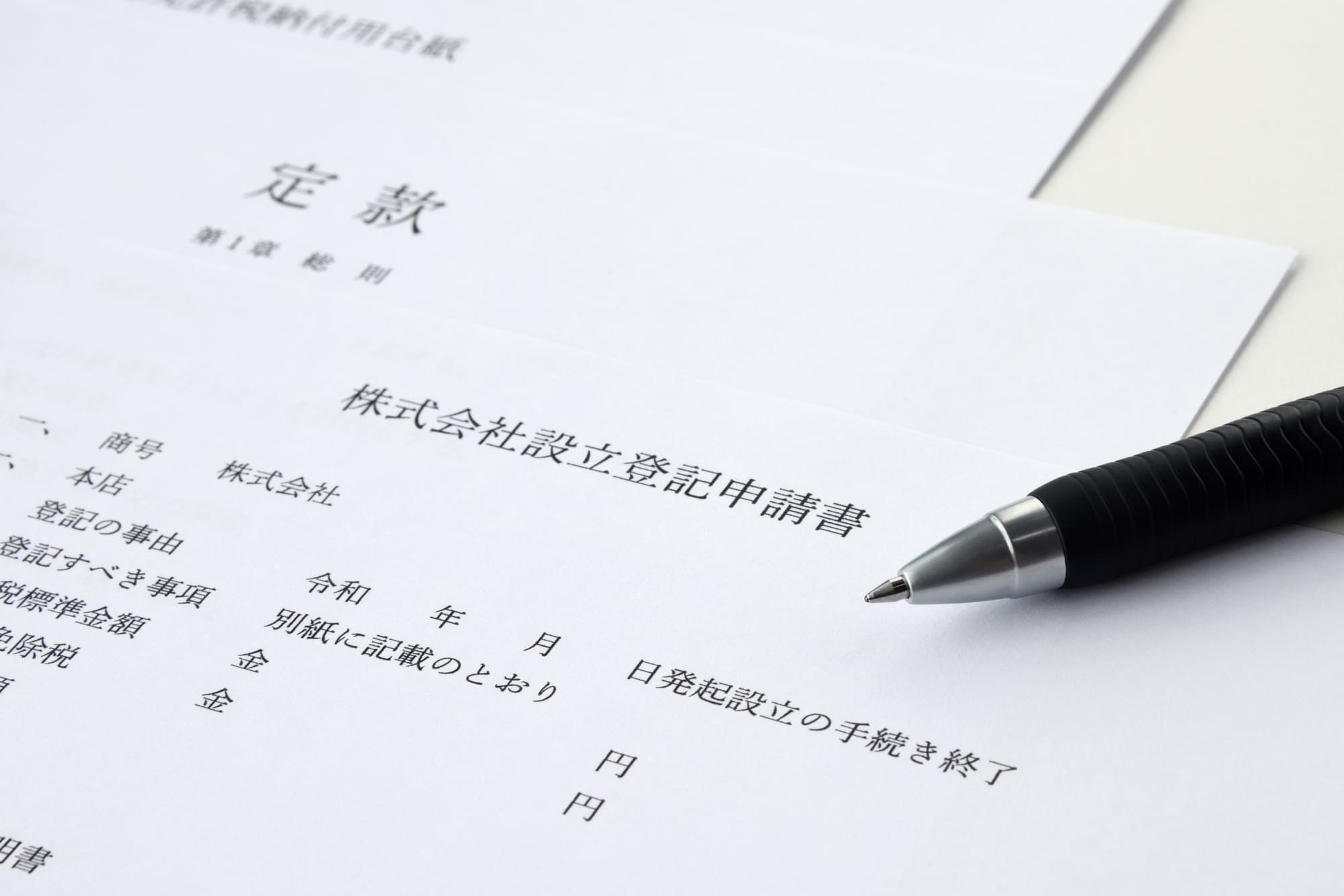

5.登記申請書類を作成して申請する

登記申請書類の作成は法人設立の最終段階であり、必要書類を漏れなく準備して管轄の法務局に申請することで、晴れて会社が誕生します。主な必要書類は以下のとおりです。

- 登記申請書

- 登録免許税納付用台紙

- 定款

- 代表取締役の就任承諾書

- 設立時取締役の印鑑証明書

- 資本金の払込証明書

- 印鑑届出書

- 登記すべき事項を記載した書面または保存したCD-R

株式会社を設立する場合は、発起人の決定書や取締役の就任承諾書なども必要です。

法人形態によっては別の書類が必要になるなど、追加書類が求められるケースもあるため、事前にどの書類が必要なのかを確認しておくことが大切です。

書類作成に不安を感じる方は、事前に法務局で相談することをおすすめします。

会社設立にかかる費用

会社を設立する際は、法務局や公証役場に対して支払う法定費用が、株式会社と合同会社で以下のように異なります。

| 項目 | 株式会社 | 合同会社 |

|---|---|---|

| 定款用収入印紙代 | 4万円(※) | 4万円(※) |

| 定款の認証手数料 |

資本金の額に応じて以下のように変わる

|

0円 |

| 定款の謄本手数料 | 約2,000円 (謄本1枚につき250円) |

0円 |

| 登録免許税 |

以下のうち、どちらか高い方

|

以下のうち、どちらか高い方

|

| 合計 | 約25万円~ | 約10万円~ |

※電子定款によるオンライン申請の場合は不要

上表のとおり、株式会社の場合は法定費用が約25万円以上かかり、合同会社の場合は約10万円以上かかることが一般的です。

会社設立にかかる期間

会社設立にかかる期間は、準備の進め方や書類作成の習熟度により異なりますが、一般的には2週間〜3週間程度が目安となります。

特に定款の作成と認証には時間がかかり、内容の検討から公証役場での認証まで1週間程度必要です。法人実印の作成にも3日〜1週間程度かかるため、並行して進めることで時間短縮が図れます。

登記申請から完了までは、法務局の混雑状況にもよりますが、通常1週間〜10日程度かかるのが一般的です。

急ぎの場合は、司法書士などの専門家に依頼することで手続きを効率化し、設立までの時間を短縮できます。

ただし、会社設立までの期間を急ぎすぎると、決算月の設定で損をしたり資本金の設定を誤ってしまったりなど、悪影響が生じる恐れもあるため注意が必要です。

なお、合同会社の場合は、株式会社に比べて必要な手続きが少ないため2週間程度で会社設立が完了します。

【重要】法人登記の方法

会社設立後は、いよいよ法人登記に取りかかります。ここからは、法人登記に必要な書類や費用、申請方法の3つの項目に分けて紹介します。

法人登記に必要な書類

以下の項目では、法人登記に必要な書類の詳細と取得場所について見ていきましょう。

- 【登記に必要な書類一覧】

-

書類 詳細 取得場所 会社設立登記申請書 法人登記を行う際に必要な書類で、法務局のホームページのテンプレートを基に準備する。 法務局のホームページ 定款 公証人からの認証を受けた定款謄本を準備する。電子定款による認証を受けた場合は、データが保存されたCD-Rを用意する。 公証役場 発起人の同意書 発起人の割り当て株式数や払込額、資本金額などが定款で定められていない場合は、発起人の同意書が必要。Web上のテンプレートなどを基に準備する。 – 代表取締役などの就任承諾書 代表取締役や取締役、監査役の選任に対して承諾する旨の書類で、Web上のテンプレートなどを基に準備する。 – 取締役の印鑑証明書 就任承諾書に使用した印鑑の「印鑑証明書」として、発行から3ヵ月以内のものを準備する。 区役所窓口、証明書自動交付機など 取締役、監査役の本人確認証明書 取締役会を設置する場合で取締役、監査役の印鑑証明書を添付しない場合は、住民票の写しや運転免許証のコピーなどの本人確認書類を準備する。 区役所窓口、証明サービスコーナーなど 設立時の取締役、監査役の調査報告書・附属書類 現物出資や財産引受に関する「変態設立事項」を定款で定めている場合に必要な書類で、定款の記載内容に誤りがないか調査したうえで報告書としてまとめる。 – 資本金の払込証明書 資本金の払込証明として、通帳の表紙や振込ページのコピーを印刷の上、それぞれに契印を行い綴じる。 – 設立時の資本金額計上に関する代表取締役証明書 変態設立事項の一つである現物出資に該当する場合に作成する。 – 委任状 自分で法人登記をせず、司法書士などの代理人に依頼した場合は、Web上のテンプレートなどを基に準備する。 – 法人印鑑届出書 法務局に法人実印を届け出るために必要な書類で、法務局ホームページのテンプレートを基に作成する。 法務局のホームページ

法人登記には多くの書類が必要なため、余裕を持って準備を始めることが大切です。

法人登記にかかる費用

法人登記の際には、法人実印の作成や印鑑証明書の取得に費用がかかります。たとえば法人実印の価格は使用する材質などで違いがありますが、一般的な相場は2万円前後です。

法人登記の申請方法

法人登記の申請方法は、以下のとおり3つあります。

| 申請方法 | 特徴 |

|---|---|

| 法務局で申請 | 管轄の法務局窓口へ必要書類とデータを提出する申請方法。提出物に不備がある場合は連絡があるが、登記完了の連絡はないため注意が必要。 |

| 郵送で申請 | 管轄の法務局宛に、必要書類一式を郵送する申請方法。郵送方法に決まりはなく、特定記録や簡易書留などの確実に郵送されたか分かる方法がおすすめ。 |

| オンラインで申請 | 法務局が提供しているオンライン申請システム「登記ねっと 供託ねっと」を使う申請方法。申請書類に不備がある場合は、専用ソフトを使った補正が可能。 |

法務局窓口での申請やオンラインでの申請など、それぞれの特徴は異なるため、手間の少ない方法を選んで時間を有効活用しましょう。

【注意】法人登記の際に注意すべきポイント

法人登記を行う際は、書類の不備や手続きのミスにより登記が遅れたり、追加費用が発生したりする可能性があるため細心の注意が必要です。以下、特に間違いやすいポイントを紹介します。

申請書類の不備

登記申請で最も多いトラブルは書類の不備であり、一箇所でもミスがあると補正手続きが必要となり、設立が大幅に遅れる原因となります。

特に注意すべきは、印鑑の押し忘れや押し間違いです。定款や就任承諾書など、複数の書類に実印や個人印を使い分けて押印する必要があり、どの書類にどの印鑑を押すか事前に確認することが重要です。

住所や氏名の表記も、印鑑証明書と一字一句同じである必要があるため、「渡辺」と「渡邊」のような異体字にも注意しましょう。

収入印紙の貼付

登録免許税を収入印紙で納付する場合、金額の誤りや貼付方法のミスに注意を払いましょう。収入印紙の貼付忘れにより、申請が受理されないケースも少なくありません。

株式会社の場合は最低15万円、合同会社は6万円の収入印紙が必要です。

収入印紙は郵便局や法務局内の売店で購入でき、登記申請書の所定の位置に貼付しますが、絶対に消印を押してはいけません。

印紙の貼り直しはできないため、金額を間違えないよう十分確認してから貼付することが大切です。

連絡先電話番号の記載

登記申請書には連絡先電話番号の記載欄があり、これは法務局からの補正連絡を受けるための重要な項目となるため、確実に連絡が取れる番号を記載する必要があります。

携帯電話番号でも問題ありませんが、日中確実に連絡が取れる番号を選びましょう。

書類に不備があった場合、法務局から電話で補正内容の説明を受けることになり、迅速な対応により設立の遅れを最小限に抑えられます。代理人である司法書士に依頼している場合は、司法書士の連絡先を記載します。

法人登記の申請後に行うその他の手続き

法人登記の申請後は、主に以下の手続きが必要となります。

- 【法人登記後に行う主な手続き】

-

- 税務署へ法人税に関して届け出る

- 各都道府県事務所・市町村役場へ、法人住民税・法人事業税に関して届け出る

- 年金事務所へ健康保険・雇用年金の加入に関して届け出る

- 労働基準監督署へ労働法に関する届け出を行う

- ハローワークへ雇用保険に関する届け出を行う

- 法人口座を開設する

複数の機関に対して手続きが必要となるため、事前の準備を終わらせてスムーズに済ませられるようにしておきましょう。

登記内容の変更が必要なタイミング

会社設立後も登記内容に変更が生じた場合は、「変更登記」の手続きを行う法的義務があります。変更が生じてから2週間以内に申請しなければ過料の対象となるため注意が必要です。

主な変更事項として、本店移転、商号変更、事業目的の追加・変更、役員の就任・退任、資本金の増減などがあります。

特に役員の任期満了による重任登記は忘れがちですが、株式会社では最長10年、合同会社では任期の定めがないものの、代表社員の住所変更なども登記が必要です。

定款変更を伴う場合は株主総会の特別決議が必要となり、議事録の作成も求められるため、計画的な準備が重要となります。

定期的に登記事項を確認し、変更の必要性をチェックする体制を整えておくことが大切です。

変更登記の手続き方法

変更登記の手続きは、変更内容により必要書類が異なりますが、基本的な流れは設立登記と同様で申請書と添付書類を法務局に提出します。手続き方法は以下のとおりです。

- ▼変更登記の手続き方法

-

- 窓口

- 郵送

- オンライン

変更登記申請書には、会社の商号、本店、変更事項、変更年月日などを記載し、登録免許税分の収入印紙を貼付します。

役員変更の場合は就任承諾書と印鑑証明書、本店移転なら移転先の登記所への申請も必要となるなど、変更内容により手続きが複雑になることもあります。

オンライン申請を利用すれば、法務局に出向く必要がなく、申請状況の確認も容易に行えるためおすすめです。

法人登記に関するよくある質問

ここからは、法人登記に関してよくある7つの質問への回答を紹介します。

法人登記は自分でできる?

法人登記は、自身でも対応できる手続きです。ただし、必要書類は多岐にわたるため、全てを不備なくそろえるには多くの時間を要します。そのため、場合によっては、司法書士などの専門家のサポートを検討するとよいでしょう。

ローマ字を含んだ商号は登記できる?

商号にローマ字(アルファベット)を使用することは2002年の商業登記法改正により可能となり、現在では多くの企業がローマ字を含む商号で登記しています。

使用できる文字は、日本文字(ひらがな、カタカナ、漢字)、ローマ字(大文字・小文字)、アラビア数字、一定の符号(「&」「’」「.」など)です。

「ABC株式会社」のようにローマ字のみの商号も認められており、国際的なビジネス展開を視野に入れた企業名の設定が可能となりました。

ただし、商号の最初と最後にはスペースを使用できない、ピリオドは省略を表す場合のみ使用可能など、細かいルールがあるため注意が必要です。

詳しくは法務省の「商号にローマ字等を用いることについて」をご確認ください。

同じ商号の会社が既にある場合でも登記できる?

現在の会社法では、同一住所でない限り、同じ商号の会社が既に存在していても登記は可能です。日本全国に同名の会社が複数存在することも珍しくありません。

ただし、同一住所での同一商号は認められないため、同じビル内に同名の会社を設立することはできません。

商号の自由度は高まりましたが、有名企業と同じ商号を使用すると不正競争防止法違反で訴えられる可能性があるため、慎重な判断が必要です。

商標登録されている名称を商号に使用した場合も、商標権侵害となる恐れがあります。

法人登記に印鑑提出は必要?

オンラインで登記申請を行う場合、会社設立時の印鑑提出は任意となりましたが、実務上は印鑑を提出する企業がほとんどです。今後の会社運営を考えると印鑑登録は必要不可欠といえます。

印鑑提出が任意化された背景にはデジタル化の推進がありますが、現状では多くの取引で実印と印鑑証明書が求められています。

銀行口座開設、不動産取引、重要な契約締結などでは、依然として実印の押印が必要です。

印鑑を提出しない場合は電子署名での対応となりますが、全ての手続きで電子署名が認められているわけではありません。当面は印鑑と電子署名を併用する必要があります。

法人登記にかかる登録免許税はいくらくらい?

法人登記にかかる登録免許税は会社形態によって異なります。株式会社の場合は資本金の0.7%(最低15万円)、合同会社は資本金の0.7%(最低6万円)となっています。

たとえば、資本金1,000万円の株式会社なら15万円、資本金2,500万円なら17万5,000円の登録免許税が必要です。

合同会社は最低税額が6万円と株式会社より安いため、初期費用を抑えたい起業家に選ばれることが多い傾向にあります。

なお、変更登記の場合は変更内容により3万円〜6万円程度の登録免許税がかかるのが一般的です。

法人登記の申請から完了まではどのくらいかかる?

法人登記の申請から完了までの期間は、通常1週間から10日程度かかりますが、法務局の混雑状況や申請内容により前後することがあります。

都市部の法務局は申請件数が多いため、地方より時間がかかる傾向があります。3月や9月などの決算期前後は混雑するため、通常より3日から5日程度余分に時間がかかることも珍しくありません。

オンライン申請の場合、処理状況をWebで確認できるため、完了予定日を把握しやすいメリットがあります。

法人登記の申請書類は原本が必要?

法人登記の申請では、基本的に全ての書類の原本提出が必要です。ただし、原本還付請求を行うことで、重要書類は返却してもらうことが可能です。

定款や印鑑証明書など、今後も必要となる書類については、原本とコピーの両方を提出し、原本還付請求をすることをおすすめします。

原本還付を受けるには、コピーに「原本と相違ない」旨を記載し、申請人の記名押印が必要です。電子定款の場合は、電子データをCD-Rなどに保存して提出することになります。

登記完了後も、税務署への法人設立届出などで定款の写しが必要となるため、原本の保管は重要です。

法人登記にはGMOオフィスサポートの会社設立印鑑セット

法人として取引を行うにあたって、法人登記は必須のプロセスです。ただし、法人登記を行うには、まず会社を設立しなければならず、どちらの申請でも多くの書類を準備する必要があります。

その中でもGMOオフィスサポートでは、会社設立時に必要な代表印や銀行印などの印鑑セットを販売しております。最短で2営業日以内に発送しますので、急いで作りたい方にもおすすめです。

新たな一歩を踏み出すため、GMOオフィスサポートの会社設立印鑑セットはいかがでしょうか?

会社の銀行口座(法人口座)はGMOあおぞらネット銀行がおすすめ!

画像引用元:GMOあおぞらネット銀行

会社設立時にネットバンクで銀行口座を開設するなら、GMOあおぞらネット銀行がおすすめです。

手間なくスピーディーに口座開設できる点が強みで、口座開設手続きは印鑑レス・ペーパーレス・郵送レスで行うことができます。また、条件を満たせば最短即日で口座を開設できます。

振込手数料は同行宛て無料に加え、他行宛てでも一律143円/件(税込)(※)と低価格で、さらに設立1年未満のお客さまであれば、他行宛て振込手数料が月20回まで無料です。

創業期のお悩みを解決するため、外部企業と提携してさまざまなサービスを紹介するビジネスサポートも行っており、会社運営の面でも強い味方になるでしょう。ぜひGMOあおぞらネット銀行をご利用ください。

(※)2025年8月1日より

起業や独立を考えている方に朗報

起業・経営のプロ監修のオリジナル冊子『会社設立完全ガイド』を無料でプレゼント!

「起業の窓口」では、起業に必要なノウハウや成功者のインタビュー、経理や会計の基礎知識など、さまざまなコンテンツを完全無料で提供しています。また、GMOインターネットグループが展開するビジネスの立ち上げや拡大に役立つ各種サービスをおトクな特典付きでご紹介しています。

会社設立や資金調達などのノウハウが詰まった『会社設立完全ガイド』をGETして、夢の実現への一歩を踏み出してみませんか?

- 記事監修

-

- 中野 裕哲 HIROAKI NAKANO

- 起業コンサルタント(R)、経営コンサルタント、税理士、特定社会保険労務士、行政書士、サーティファイドファイナンシャルプランナー・CFP(R)、1 級FP 技能士。 V-Spiritsグループ創業者。東京池袋を本拠に全国の起業家・経営者さんを応援!「あの起業本」の著者。著書16冊、累計20万部超。経済産業 省後援「DREAMGATE」で11年連続相談件数日本一。

GMOインターネットグループ株式会社はGMOあおぞらネット銀行株式会社を所属銀行とする銀行代理業として、円普通預金の受入れを内容とする契約の締結の媒介を行います。

銀行代理業許可番号:関東財務局長(銀代)第335号

- ※本記事は、起業の窓口編集部が専門家の監修または独自調査(アンケート)に基づいて制作したものです。

- ※掲載している情報は、記事公開時点の法令・税制・商品・サービス等に基づくものであり、将来的に変更される可能性があります。

- ※アンケート調査に関する記述は、特定の調査対象者からの回答結果および編集部の見解を含んでおり、内容の正確性・完全性を保証するものではありません。

- ※記事の内容は一般的な情報提供を目的としており、すべての方に当てはまるものではありません。個人の状況に応じた具体的な助言が必要な場合は、専門家にご相談ください。

- ※情報の利用や判断、実施については、ご自身の責任で行っていただきますようお願いいたします。

- ※本記事に掲載された内容の転載・複製はご遠慮いただき、引用の際は必ず出典をご明記ください。

シェア

シェア