個人事業主の正しい領収書の書き方|印鑑の必要性や作成時の注意点

個人事業主として活躍するうえで、「領収書の正しい書き方がわからない」という悩みを抱える方も多いのではないでしょうか。

領収書には、日付、金額、但書、宛名、発行者情報などの必要項目を正確に記載する必要があります。

領収書は計上するための重要な書類経費等でとなるため、適切な作成と原則7年間(白色申告は5年間)の保管が義務付けられています。

しかし、必要項目の記載漏れや収入印紙の貼り忘れなど、正しい知識なしには思わぬトラブルに繋がる可能性があるため注意が必要です。

この記事では、個人事業主の領収書の書き方、必要な準備、電子印鑑の活用方法、保管ルールについて解説します。

- 【この記事のまとめ】

- 個人事業主が領収書を作成する際、基本的に印鑑は不要です。印鑑なしでも経費計上が可能であり、商習慣として押されることが多いだけです。ただし、5万円以上の領収書には消印が必要となるため、注意が必要です。状況に応じて印鑑が求められる場合もありますが、一般的には必要ありません。

- 領収書の正しい書き方には、日付、宛名、但書、金額、収入印紙の5つの項目が含まれます。特に日付は発行日を示す重要な項目で、金銭のやり取りを証明するために正確に記載する必要があります。また、宛名には支払人の正式名称を記載し、但書には購入した品目やサービスを具体的に記入することが求められます。

- 個人事業主にとって、印鑑は領収書には必須ではありませんが、実印や銀行印、認印などは持っておくと便利です。特に実印は契約書などの重要書類に使用され、銀行印は口座開設時に必要です。さらに、電子印鑑の導入も検討でき、業務の効率化に役立つため、GMOサインの利用をお勧めします。

個人事業主におすすめ!電子印鑑サービス

電子印鑑「GMOサイン」なら

契約書だけでなく、領収書などの契約以外の電子化も可能。

さらに、起業の窓口経由でGMOサインにお申込みいただくと、契約印&実印プランが3ヶ月無料でお使いいただけます!

まずは、起業の窓口に登録してお得な特典を手に入れましょう!

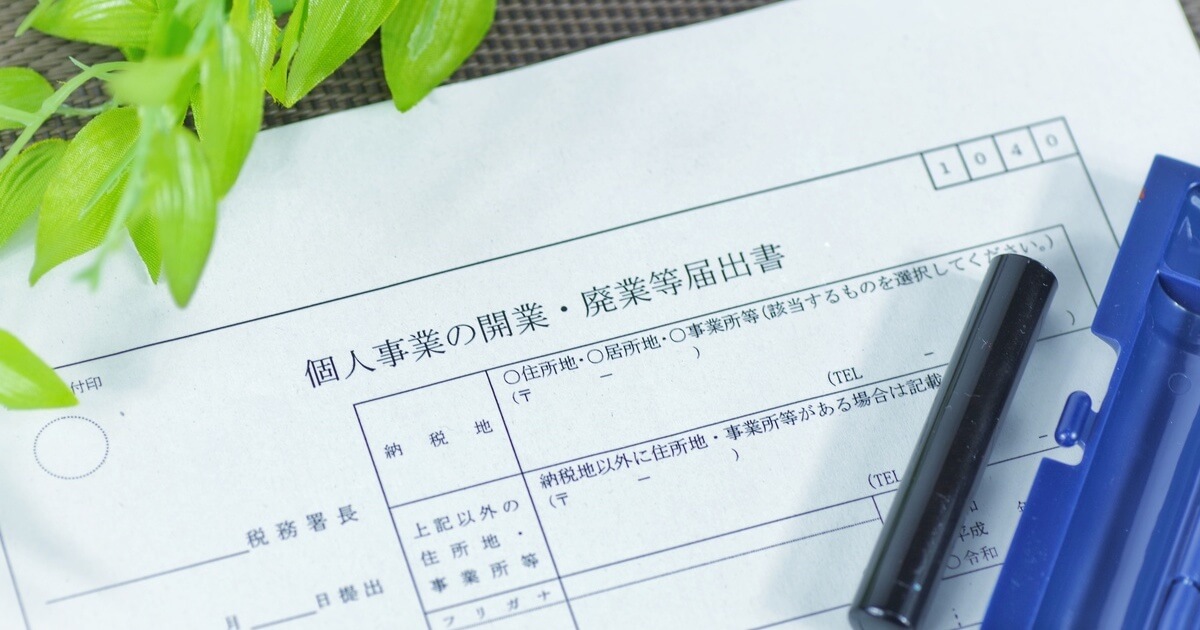

2024年11月1日より、フリーランス新法(フリーランス保護法、フリーランス保護新法)が施行されます。

組織に所属せずに働くフリーランスが安心して働ける環境を整備するために、フリーランスと企業などとの発注事業者間の取引の適正化(契約書等により取引条件を明示する)が主な目的です。

詳しくは次の記事をご覧ください。フリーランス新法の概要、制定された背景や具体的な内容などを解説しています。

「起業の窓口」では、AIインフルエンサーの茶圓氏とコラボをおこない、AIを活用してビジネスの効率化を図るための貴重な知識を提供しています。

特集ページ「AI×起業」では、最新のAI技術やツールを使った実践的なアプローチを紹介しており、起業家や個人事業主の業務をよりスマートにサポートします。

AIの力で業務の負担を軽減し、ビジネスの成長を加速させたい方に最適な情報が満載です。ぜひご覧ください。

領収書とは?

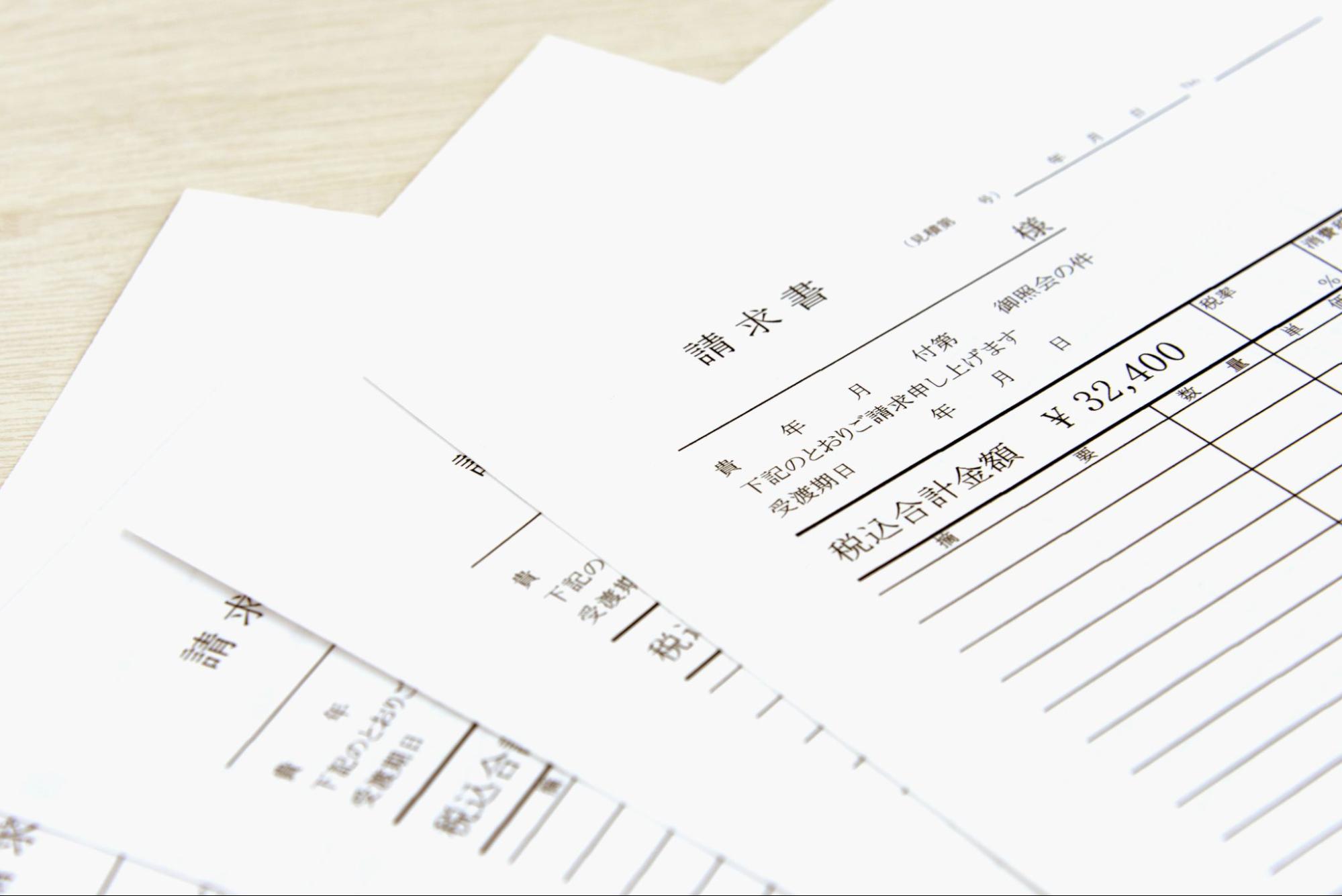

領収書とは、商品やサービスの代金を受け取ったことを証明する書類のことであり、個人事業主にとって取引の正当性を示す重要な証拠書類です。

金銭のやり取りが発生した際に発行され、支払者側では経費計上の根拠として使用されます。

税務調査においても領収書は取引の実在性を証明する重要な書類となるため、正確な記載と適切な保管が求められます。

最近では電子帳簿保存法の改正により、電子データでの領収書発行も認められるようになりました。ただし、紙の領収書を希望する取引先も多いため、両方に対応できる体制を整えておくことが大切です。

領収書の控えは、青色申告の個人事業主は7年間、白色申告の個人事業主は5年間の保存義務があります。

レシートとの違い

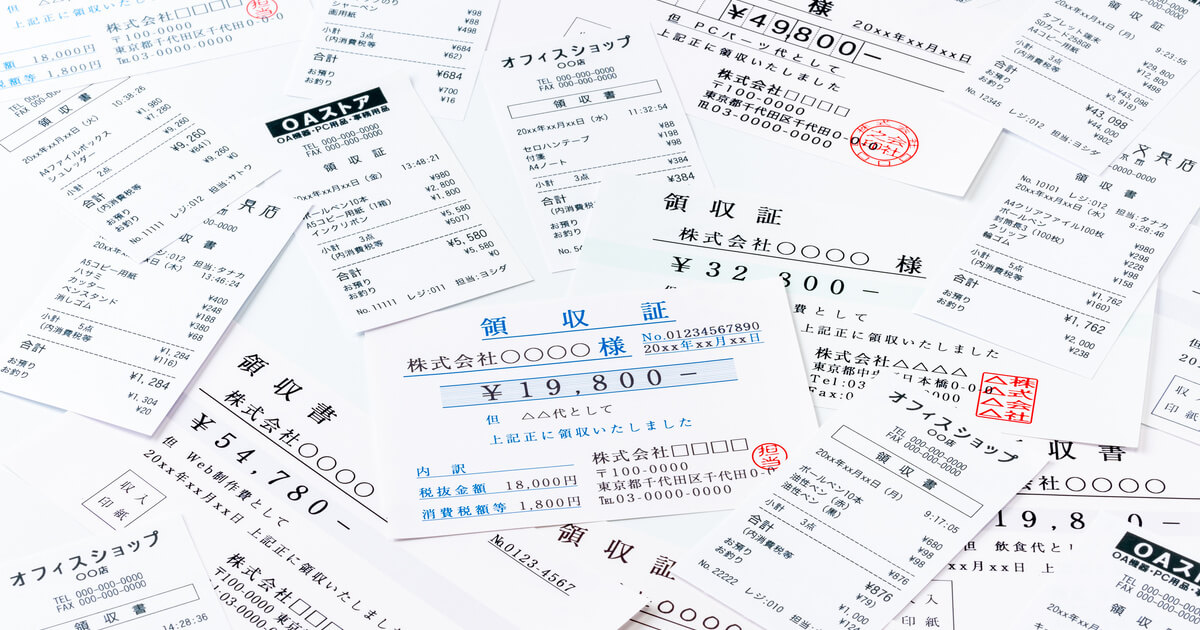

領収書とレシートは金銭授受の証明という点では同じ役割を持ちますが、記載内容や発行形式において明確な違いがあります。

レシートは主に小売店で機械的に発行される簡易的な証明書で、購入品目の詳細や数量、単価、発行元などが自動的に印字される点が特徴です。

一方、領収書は宛名を記載し、但書で取引内容を明記するなど、より詳細な情報を手書きまたは印字で記載します。

個人事業主がサービスを提供する場合、レジスターがないため手書きの領収書を発行することが一般的です。Web系のサービスを提供している場合は電子領収書を発行します。

【結論】個人事業主は領収書に印鑑は基本的に不要!

個人事業主が領収書を作成したり受け取ったりする際、基本的に印鑑は必要ありません。

国税庁は領収書に印鑑が必要であると特に定めていないため、押印しなくても問題はないのです。印鑑がなくても経費計上は可能で、事業にかかわる書類として問題なく利用できます。印鑑を押しているのは、商習慣で押されることが多いためです。

印鑑が押してなくてもそのまま処理して問題ありませんが、一部例外があります。

5万円以上の領収書は印紙税法により消印が必要となります。

消印とは、領収書に貼り付けられた印紙が使用済みであることを証明するためのマークです。5万円以上の領収書には忘れずに消印をしましょう。消印は印紙が再利用できないようにするためのもので特に方法に規定はないですが、一般的には印章または署名で行います。

また、偽造防止を目的として、企業側が独自で印鑑が必要と定めている場合もあります。領収書を発行する際はこれらの条件をよく確認してください。

基本的には印鑑を押す必要はありませんが、場合によっては後々のトラブルに繋がります。印鑑が必要な場合とそうでない場合をしっかり把握しておいてください。

個人事業主が領収書を発行する際に必要なもの

個人事業主が適切な領収書を発行するためには、事前にいくつかの準備が必要です。以下、領収書発行に必要なものについて詳しく解説します。

領収書のテンプレート

個人事業主が効率的に領収書を発行するには、あらかじめテンプレート(フォーマット・ひな形)を用意しておくことが重要です。

市販の領収書用紙を購入するか、ExcelやWordで独自のテンプレートを作成する方法があります。

日付欄、金額欄、但書欄、発行者情報欄などの必要項目を全て含めておくことで、記載漏れを効果的に防げます。

また、電子領収書のテンプレートも準備しておけば、メールでの送付にも対応可能です。複写式の領収書を使用すれば控えも同時に作成でき、管理がより簡単になります。

収入印紙

5万円以上の領収書には収入印紙を貼付する義務があり、個人事業主も例外ではないため、常備しておく必要があります。

金額に応じて印紙税額が変わるため、複数の額面を用意しておくとよいでしょう。

| 領収書の記載金額 | 印紙税額 |

|---|---|

| 5万円未満 | 非課税 |

| 5万円以上100万円以下 | 200円 |

| 100万円超え200万円以下 | 400円 |

| 200万円を超え300万円以下 | 600円 |

| 300万円を超え500万円以下 | 1千円 |

| 500万円を超え1千万円以下 | 2千円 |

| 1千万円を超え2千万円以下 | 4千円 |

| 2千万円を超え3千万円以下 | 6千円 |

| 3千万円を超え5千万円以下 | 1万円 |

| 5千万円を超え1億円以下 | 2万円 |

| 1億円を超え2億円以下 | 4万円 |

| 2億円を超え3億円以下 | 6万円 |

| 3億円を超え5億円以下 | 10万円 |

| 5億円を超え10億円以下 | 15万円 |

| 10億円を超えるもの | 20万円 |

| 受取金額の記載のないもの | 200円 |

引用:No.7141 印紙税額の一覧表(その2)第5号文書から第20号文書まで|国税庁

収入印紙は郵便局やコンビニで購入できます。電子領収書の場合は印紙税が不要となるため、コスト削減の観点からも電子化を検討する価値があります。

封筒

領収書を郵送する場合に備えて、適切なサイズの封筒を準備しておくことが必要です。

一般的には長形3号封筒(120mm × 235mm)が使用されることが多く、三つ折りにした領収書がちょうど収まるサイズとなっています。窓付き封筒を使用すれば、宛名書きの手間を省くこともできます。

請求書と領収書を同封する場合は、角形2号(240mm × 332mm)などの大きめの封筒を選びましょう。

スタンプ

領収書の発行者情報を効率的に記載するため、住所印や屋号印などのスタンプを用意しておくと便利です。手書きによる記載ミスを防ぎ、作業時間も短縮できます。

シャチハタタイプの浸透印であれば、朱肉が不要で連続押印も簡単に行えるため、大量の領収書発行時に重宝します。

印影が薄くなってきたら早めに補充や交換を行い、常に鮮明な押印ができる状態を保つことが重要です。

切手

領収書を郵送する際には適切な額面の切手が必要となるため、常備しておくことが大切です。

50g以内の定形郵便物であれば110円切手で送付できますが、複数枚の書類を同封する場合は重量に応じて料金が変わります。

切手は郵便局のほか、コンビニなどでも購入可能です。料金別納郵便を利用すれば、大量発送時の作業効率を向上させることができます。

【重要】個人事業主の正しい領収書の書き方(発行方法)

個人事業主が領収書を発行する際は、領収書内の5つの項目を正しく記載する必要があります。1つ目が日付、2つ目が宛名、3つ目が但書、4つ目が金額、5つ目が収入印紙です。これらの項目をミスや漏れがないように、正しく作成してください。

日付

日付は発行日を特定するために重要な項目となります。後から支払った、支払っていないという水掛け論が発生すると、大きなトラブルに発展する恐れがあります。

金銭のやり取りが発生したという事実を明確に証明するために、日付の欄は重要となるのです。領収書を作成する際は、必ず日付を記載するようにしましょう。

日付は、実際に金銭を受け取った日を記入するのが原則です。銀行振り込みで代金が支払われる場合は、入金日を記載しましょう。令和であれば「R」ではなく「令和」、2022年であれば「’22」ではなく「2022年」と、正確に記載しましょう。

また、和暦の場合、元年は「1年」ではなく「元年」と記載してください。日付を記載する箇所があればそちらに記載をし、なければ金額の下に書きましょう。

宛名

宛名の項目には、代金の支払人を記載します。左上に「様」と書かれた欄があるので、そちらに宛名を記載してください。

領収書の場合は、相手の名称や屋号を書きましょう。宛名は、誰がいつ代金を支払ったか、正確に知るために重要な項目です。抜け漏れがあると税務処理をするうえで問題が出てくるので、正確に記載しましょう。

宛名を書く際は、株式会社や有限会社などは略さず、正式名称で記載してください。「上様」でも形式上は受領証として扱われることがありますが、取引の特定性・証憑性の観点から正式名称の記載が望ましいとされます。

但書

事業用のお金を利用して、何を購入したのか、どんなサービスに対して料金が支払われたのか、なるべく具体的に記載しましょう。但書は、経理担当者がどの品目で経費に計上するか、そもそも経費として認められるかの重要な判断材料となります。

個人事業主の場合は自身で計上するケースが多いので、後から計上する際に自分が困らないように、しっかりと記載しましょう。また、事実と異なる内容を書くと、脱税行為とみなされる可能性があるので注意が必要です。

プラスして、軽減税率が適用できるものかも明記してください。使用用途や品目が複数ある場合は、その中でももっとも高額なものを代表として書くとよいでしょう。

記載する際はミスや漏れがないように正しく記載しましょう。

金額

金額の欄は、必ず正しい支払金額を書いてください。また、金額の改ざんを防止するために、数字の前に「¥」や「金」を入れましょう。

末尾は「也」もしくは「-」を入れ、3桁ごとに「,」を書きます。「金額」と書かれた項目があるので、そちらに正しいルールで正確な金額を書きましょう。

収入印紙

2014年4月1日の印紙税法改正により、課税対象となる金額の基準が「3万円以上」から「5万円以上」に引き上げられました。貼り付けをしないと、必要な印紙税額の2倍となる「過怠税」という税金を徴収されます。

収入印紙は、領収書を発行する担当者の印章や署名を使い、消印をする必要があります。これらの手続きは収入印紙の不正な再利用を防止するためなので、必ず収入印紙を貼り付けましょう。

収入印紙を貼り付ける場所は、領収書内に「収入印紙」と書かれた項目があるので、その場所に正しく貼り付けを行ってください。

適格請求書発行事業者として登録している個人事業主は、インボイス制度に対応した領収書を発行する必要があります。具体的には以下の内容を記載しましょう。

- 登録番号(例:T1234567890123)

- 適用税率ごとの金額と税額

- 軽減税率対象の場合はその旨(例:「軽減税率対象」など)

- 取引内容の明確な記載(但書欄)

【注意】個人事業主が領収書を作成する際の注意点

個人事業主が領収書を作成する際は、法的要件を満たすだけでなく、取引先との信頼関係を維持するための配慮も必要です。以下、特に注意すべきポイントを3つ紹介します。

必要項目の未記載を防ぐ

領収書に必要な項目が1つでも欠けていると、税務上の証明書類として認められない可能性があるため、全ての項目を確実に記載することが重要です。

基本項目は日付・宛名・但書・金額・発行者名(住所等)です。5万円以上の紙の領収書では印紙貼付と消印が必要です。

特に但書は「品代」などの曖昧な記載ではなく、「ホームページ制作費として」「コンサルティング料として」など、具体的な内容の記載が必要です。

屋号がある場合は屋号と氏名を記載する

個人事業主で屋号を使用している場合は、領収書に屋号と個人名の両方を記載することで、取引の透明性と信頼性を高められます。

屋号のみの記載では法的効力が不十分となる可能性があるため、必ず個人名も併記しましょう。

記載方法は「○○デザイン事務所 代表 山田太郎」のように、屋号の後に肩書きと氏名を記載するのが一般的です。

印鑑も屋号入りのものを作成しておけば、より信頼性の高い領収書となります。ただし、屋号での銀行口座を開設していない場合は、振込先情報との整合性に注意が必要です。

取引先によっては個人名のみの領収書を求められることもあるため、柔軟に対応できる準備をしておきましょう。

利用するサービスのルールを確認する

オンラインサービスやプラットフォームを通じて取引を行う場合は、各サービス独自の領収書発行ルールを事前に確認しておく必要があります。

たとえば、クラウドソーシングサイトではサービス運営会社が領収書を発行するケースと、個人事業主が直接発行するケースがあります。

手数料を含めた金額で領収書を発行するのか、報酬額のみで発行するのかも、サービスによって異なるため注意が必要です。

電子決済サービスを利用している場合は、決済履歴と領収書の内容に相違がないよう確認しましょう。一部のサービスでは領収書の再発行に制限があるため、控えを保管しておくことが重要です。

個人事業主が持っておいた方がよい印鑑

個人事業主が領収書を発行する際に、印鑑は必要ありません。しかし、個人事業主を継続していくうえで、さまざまな場面で印鑑が必要となります。ここでは、個人事業主が持っていた方がよい印鑑を詳しくご紹介します。

| 印鑑の種類 | 使用用途 |

|---|---|

| 実印 | 契約書など重要書類 |

| 銀行印 | 銀行口座開設、振替依頼書の作成 |

| 認印 | 日常的な書類 |

実印

実印とは、身分を公的に証明するための印鑑です。住民登録をしている自治体で手続きをして、印鑑が登録されれば実印として用いることができます。契約書や登記申請など、重要な書類を作成する際に使われるのが実印です。

印鑑証明書を添付することで、契約書に押印された実印が契約者本人のものであることがわかります。

銀行印

銀行印とは、銀行口座を開設する際に用いられる印鑑です。個人事業主が屋号入りの口座を作成する場合、屋号が彫られた銀行印を利用することもできます。

通常の丸印と混同しないように、一回り小さいサイズで作成するとよいでしょう。普段はあまり使わない印鑑ですが、銀行窓口で通帳から納税する場合には、振替依頼書を記入し、金融機関から銀行印を押すように求められます。

認印

認印とは、実印や銀行印とは異なり、どこにも届け出を出していない印鑑のことです。認印は日常のさまざまな場面で用いられる印鑑で、個人事業主の場合は事務作業や書類の確認、従業員に提出してもらう書類に認印を利用します。屋号を彫った認印を用意しておくとよいでしょう。

角印

角印はビジネス向けの認印で、長さ2センチの正方形の印鑑です。個人事業主の場合、角印には屋号名のみ彫りましょう。

見積書や請求書、書類の確認など、日常的に使う書類に押印することができる汎用性の高い印鑑です。また、領収書にも用いることもできます。

電子領収書の利用なら電子印鑑が便利

電子領収書の発行が増えている現在、個人事業主にとって電子印鑑は業務効率化を実現する重要なツールとなっています。

PDFファイルに直接押印できる電子印鑑を使用すれば、印刷・押印・スキャンという手間のかかる作業を省略し、パソコン上で全ての作業を完結させることができるのです。

電子印鑑には単純な画像印鑑と、電子証明書を付与したデジタル印鑑の2種類があります。

個人事業主の場合、簡易的な画像印鑑でも十分な場合が多いですが、取引額が大きい案件や重要な契約に関わる領収書では、改ざん防止機能のあるデジタル印鑑の使用を検討しましょう。

電子領収書は印紙税が不要となるため、5万円以上の取引が多い個人事業主にとっては大きなコスト削減効果も期待できます。

クラウド会計ソフトと連携すれば、領収書の発行から帳簿付けまでの一連の作業を自動化することも可能です。

電子印鑑を利用するメリット・デメリット

電子印鑑の利用にはメリットだけでなくデメリットも存在します。以下のメリット・デメリットを十分に理解したうえで、ご自身の業務スタイルに合った選択をすることが重要です。

電子印鑑のメリット

電子印鑑の大きなメリットは、領収書発行にかかる時間を短縮し、どこからでも迅速に対応できる柔軟性にあります。

自宅やカフェ、出張先など場所を選ばず領収書を発行できるため、取引先の急な要望にも即座に対応可能です。

また、印紙税が不要となることで、年間数千円から数万円のコスト削減効果が見込めます。

さらに物理的な印鑑と異なり、紛失や盗難のリスクがなく、印影の劣化や欠けによる作り直しの必要もありません。税務調査への対応もスムーズに行えるようになります。

- ▼電子印鑑のメリット

- 場所や時間を問わず即座に対応できる

- 印紙税が不要で経費削減に繋がる

- 紛失・盗難・劣化のリスクがない

- 複数端末で同じ印鑑を共有できる

- 税務調査時の書類検索が容易になる

電子印鑑のデメリット

簡易的な電子印鑑の場合、複製や改ざんが容易であるというセキュリティ上のリスクが存在します。リスクを減らすためにも、セキュリティ対策を十分に講じることが大切です。

また、取引先によっては電子印鑑を受け入れず、従来の物理的な押印を求められることもあります。

特に官公庁や大手企業との取引では、紙の領収書に実印の押印を要求されるケースがあり、完全な電子化は困難な状況です。

デジタル印鑑を導入する場合は、電子証明書の取得費用や年間更新料などのランニングコストが発生します。かえって業務が複雑化する可能性も考慮すべきです。

- ▼電子印鑑のデメリット

- 簡易型は複製・改ざんのリスクが高い

- 官公庁や大手企業では受け入れられない場合がある

- システム障害時に業務が停止する可能性がある

- ITリテラシーが低い取引先への説明負担が生じる

- 移行期間中は両方の管理で業務が複雑化する

電子印鑑ならGMOサインがおすすめ!

画像引用元:GMOグローバルサイン・ホールディングス株式会社

印鑑から電子印鑑に切り替えを検討するのであれば、電子印鑑GMOサインがおすすめです。電子印鑑GMOサインでは契約締結にかかわる書面だけでなく、領収書などの契約以外の電子化も可能となります。多種多様な書類を電子サインで対応できるため、業務を効率化できるでしょう。

契約印タイプなら無料からでも使えるため、起業直後で費用を抑えたい人にも負担にならず、導入しやすいでしょう。起業の窓口経由でお申し込みいただくと、特典として【契約印&実印プラン】が3ヶ月無料になります!

電子印鑑を検討している方は、ぜひ電子印鑑GMOサインをご活用ください。

またGMOオフィスサポート株式会社では、「GMOオフィスサポート 会社設立印鑑セット」を提供しています。

法人登記に必要な代表印だけでなく、銀行印・角印・印鑑ケース・捺印マット・朱肉・電子印影などがセットで15,000円(税込)で揃えることができます。

発送も入金確認後最短即日、最大でも2営業日で行われるので、急ぎで書類対応が必要な場合でもすぐ用意ができるでしょう。

これから揃える方はGMOオフィスサポート 会社設立印鑑セットをぜひ活用してみてください。

法人登記やその手続きの流れについて、下記の記事で詳しく解説しています。

個人で作成した領収書の保管ルール

個人事業主が発行した領収書の控えは、税務調査に備えて適切に保管する必要があります。ここでは、具体的な保管方法と期間について詳しく解説します。

保管方法

領収書の控えは発行日順や取引先別にファイリングし、いつでも取り出せる状態で保管することが税務調査対策として重要です。

紙の領収書の場合は、月別・年別にクリアファイルやバインダーに整理すると取り出すときに便利です。

電子データであれば、クラウドストレージやハードディスクに保存し、定期的にバックアップを取ることで、データ消失のリスクを抑えられます。

2024年1月からは電子帳簿保存法により、電子取引データは電子保存が義務化されました。検索機能を確保するため、ファイル名に日付・取引先名・金額を含めるなどの工夫が必要です。

紙と電子データが混在する場合は、管理台帳を作成して一元管理することで、必要な書類をすぐに見つけられるようになります。

保管期間

個人事業主が発行した領収書の控えは、青色申告の場合は7年間、白色申告の場合は5年間の保管が必要です。

個人事業主の青色申告で、前々年分の所得が300万円以下の場合は5年間の保管となりますが、安全を考慮して一律7年間保管することをおすすめします。

保管期間はその領収書に係る確定申告書の申告期限から数えるため、実質的には8年近く保管することになります。

電子データで保存する場合も紙と同様の保管期間が適用されるため注意が必要です。

保管期間を過ぎた書類は、個人情報保護の観点からシュレッダーで処分するか、専門業者に依頼して適切に廃棄しましょう。

個人事業主の領収書の書き方に関するよくある質問

ここでは、個人事業主が領収書を書く際によくある質問をご紹介します。併せて解決方法も案内しているので、領収書の作成に迷った場合はこちらの項目を参考にしてみてください。

Q.領収書のフォーマットは決まっている?

領収書のフォーマットは特に決まっていません。法律上での決まりはないので、必要事項を盛り込んだ内容で書きましょう。

領収書は手書きでも有効ですが、手書きの場合は項目の記入ミスや漏れがないように注意が必要です。エクセルや専用の作成ソフトを使えば記入ミスや漏れを防ぐことができます。これらを活用すれば毎回領収書を一から作成する必要はないので、作成の手間が省けます。

領収書の書き方がわからない場合は、フリーの領収書テンプレートを利用しましょう。ネットで「領収書 テンプレート」と検索すればヒットするので、自社に合ったテンプレートの領収書を探してみてください。

Q.領収書の印鑑を押し忘れたらどうなる?

領収書の印鑑は、押し忘れていても特に問題はありません。宛名や金額など、必要な内容が漏れなく正しく記載されていれば、印鑑がなくても経理上の処理は可能です。

日本は印鑑を重視する文化があり、印鑑が押してあることで正しく発行されたものであるという、ある種の信頼性が発生します。このため、領収書に印鑑が必要というイメージがありますが、押し忘れていても特に問題はないので、慌てず正しく処理をしましょう。

ただし、取引先によっては偽造防止目的のために、領収書に印鑑が必要と定めている場合があります。相手から印鑑の押し忘れの連絡があったら、即座に対応しましょう。受け取る側のルールを事前に確認し、不備がないようにきちんと対応することが大切です。

Q.領収書の印鑑はシャチハタでもよい?

領収書に印鑑は必須ではないため、形式上はシャチハタを押しても問題ありません。ただし、本来領収書に印鑑を使う目的には「偽造やなりすましを防ぐ」という役割があります。シャチハタはインクが印面に浸透しているため朱肉が不要で便利ですが、大量生産品で同じ印面のものが簡単に入手できます。そのため、第三者が同じ印影を使ってしまうリスクが高く、偽造防止の観点からは不向きです。この理由から、領収書に印鑑を押す際にはシャチハタは避け、個別に作成した認印や実印などを使用することをおすすめします。

Q.屋号のみで領収書は発行できる?

個人事業主の場合、屋号のみで領収書は発行せず、屋号と個人名を必ず記載しましょう。ただし、屋号がない場合は個人名のみの記載でも大丈夫です。

経営者が個人で事業を行っているため、経営者と事業者は同じ人格であるとみなされます。このため、個人名のみでも領収書の発行が可能なのです。相手側に領収書を発行してもらう場合も、屋号があれば個人名と併せて記載してもらうようにしましょう。

Q.領収書は手書きの方がよい?

領収書は手書きでも印刷でも法的効力に違いはなく、個人事業主の業務効率や取引先の要望に応じて選択して問題ありません。

それぞれの特徴として、手書きの領収書は温かみがあり、信頼感を与える効果が期待できます。

一方、パソコンで作成した領収書は読みやすく、記載ミスを減らせるというメリットがあるため、大量発行時には印刷の方が効率的です。

重要なのは必要項目が全て記載されていることで、形式は二の次です。取引先によっては手書きを好む場合もあるため、両方に対応できる準備をしておくとよいでしょう。

Q.取引先から住所記載を要求された場合はどうする?

領収書に発行者の住所を記載することは義務ではありませんが、取引先から要求された場合は、信頼性を高めるためにできる限り記載すべきといえます。

自宅住所の記載に抵抗がある場合は、バーチャルオフィスやレンタルオフィスの住所を使用する方法もあります。

開業届に記載した住所と異なる場合でも、実際に事業を行っている場所であれば問題ありません。ただし、虚偽の住所を記載することは信用失墜に繋がるため避けるべきです。

プライバシー保護の観点から市区町村までの記載に留めたい場合は、事前に取引先と相談することをおすすめします。

【まとめ】個人事業主も正しい領収書作成で信頼性向上を実現!

領収書は必要項目を漏れなく記載し、5万円以上の場合は収入印紙を貼付することで、税務上有効な証拠書類となります。

電子領収書と電子印鑑を活用すれば、印紙税の削減や業務効率化を実現できます。場所を選ばない柔軟な対応も可能となるでしょう。

屋号と個人名の併記、7年間の保管義務など、個人事業主特有の注意点を押さえることも重要です。効率的な領収書管理を実現したい場合は、電子印鑑GMOサインのご利用をご検討ください。

起業や開業、独立に興味を持ったら、まずは「起業の窓口」に登録してみよう!

「起業の窓口」では、起業に必要なノウハウや成功者のインタビューなど、さまざまなコンテンツを完全無料で提供しています。

会員特典として、起業・経営支援のプロ「V-Spirits」が監修するオリジナル冊子『会社設立完全ガイド』を無料プレゼント。さらに、V-Spritsによる1時間の無料起業相談や、GMOインターネットグループが展開するビジネスの立ち上げや拡大に役立つ各種サービスをおトクな特典付きでご紹介します。

あなたの夢の実現を全力でサポートします!

- 記事監修

-

- 中野 裕哲 HIROAKI NAKANO

- 起業コンサルタント(R)、経営コンサルタント、税理士、特定社会保険労務士、行政書士、サーティファイドファイナンシャルプランナー・CFP(R)、1 級FP 技能士。 V-Spiritsグループ創業者。東京池袋を本拠に全国の起業家・経営者さんを応援!「あの起業本」の著者。著書16冊、累計20万部超。経済産業 省後援「DREAMGATE」で11年連続相談件数日本一。

- ※本記事は、起業の窓口編集部が専門家の監修または独自調査(アンケート)に基づいて制作したものです。

- ※掲載している情報は、記事公開時点の法令・税制・商品・サービス等に基づくものであり、将来的に変更される可能性があります。

- ※アンケート調査に関する記述は、特定の調査対象者からの回答結果および編集部の見解を含んでおり、内容の正確性・完全性を保証するものではありません。

- ※記事の内容は一般的な情報提供を目的としており、すべての方に当てはまるものではありません。個人の状況に応じた具体的な助言が必要な場合は、専門家にご相談ください。

- ※情報の利用や判断、実施については、ご自身の責任で行っていただきますようお願いいたします。

- ※本記事に掲載された内容の転載・複製はご遠慮いただき、引用の際は必ず出典をご明記ください。

シェア

シェア