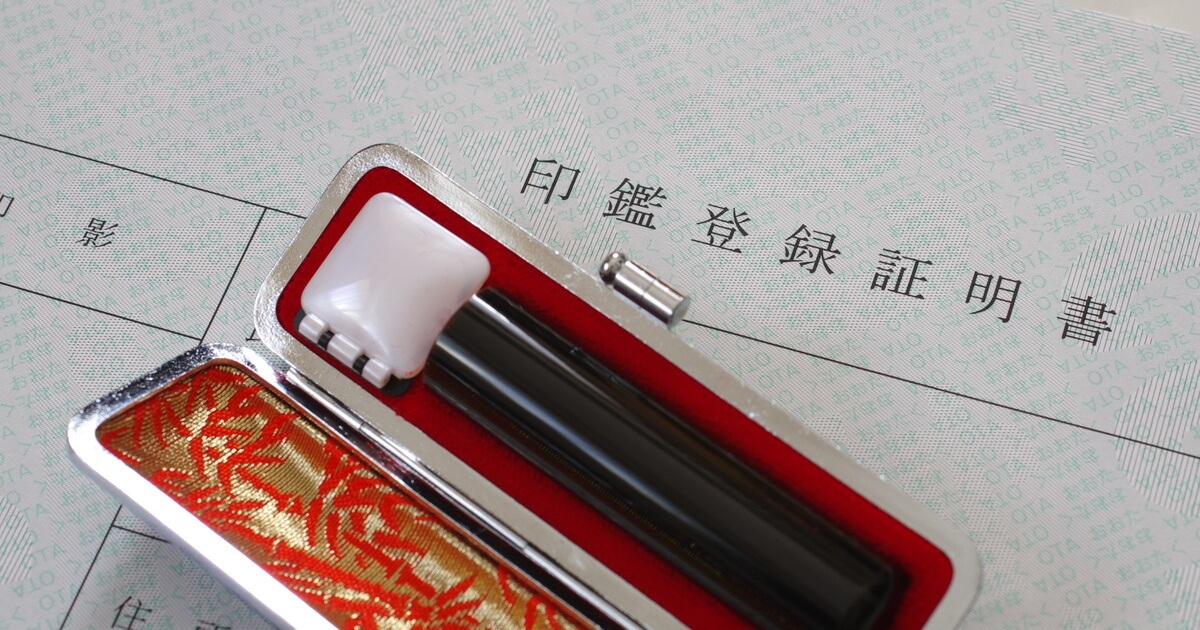

会社設立に必要な印鑑は4種類!それぞれの役割や法人印鑑の選び方を徹底解説

起業準備を進めていくなかで、上記のような疑問を感じたことはありませんか。会社を設立するときに必要な印鑑は全部で4種類あります。それぞれ、サイズ・素材・書体に注意して選びましょう。

本記事では、会社を設立する際に必要な4種類の印鑑の特徴や、印鑑を法務局に登録するための3ステップを紹介します。会社を設立予定で準備を進めている方の参考になる内容となっています。

- 【この記事のまとめ】

- 会社設立には、代表者印(実印)、銀行印、角印、ゴム印の4種類の印鑑が必要です。それぞれに異なる用途があり、重要な役割を果たします。

- 代表者印は法務局に登録が必要で、重要な契約や取引に使用されます。銀行印や角印は、リスクを分散するために作成がおすすめです。

- 印鑑選びでは、サイズ、素材、書体が重要です。耐久性やコストを考慮し、会社の用途に合った印鑑を選びましょう。

「起業の窓口」では「会社設立印鑑セット」を販売しているので、印鑑を探している方はぜひご利用ください。

「起業の窓口」では、AIインフルエンサーの茶圓氏とコラボをおこない、AIを活用してビジネスの効率化を図るための貴重な知識を提供しています。

特集ページ「AI×起業」では、最新のAI技術やツールを使った実践的なアプローチを紹介しており、起業家や個人事業主の業務をよりスマートにサポートします。

AIの力で業務の負担を軽減し、ビジネスの成長を加速させたい方に最適な情報が満載です。ぜひご覧ください。

「起業の窓口」の特集ページ「起業家インタビュー」では、実際に成功を収めた起業家たちの貴重なインタビューが充実しています。リアルな体験や苦労、成功までの道のりを通じて、これから起業を目指す方々に向けた実践的なアドバイスを提供しています。

さまざまな分野で活躍する起業家の声を通して、ビジネスのヒントやインスピレーションを得られるコンテンツが満載です。ぜひインタビューを参考にして、自分のビジネスに活かしてみてください。

電子契約や脱ハンコ時代でも会社印鑑は必要?

デジタル技術の進化や業務効率化、コスト削減の波に後押しされ、契約や書類のやり取りがオンラインで完結する電子契約の導入が急速に加速しています。

しかし、脱ハンコが進むなかでも、企業の印鑑文化は依然として強く残っています。

ここでは、デジタル化と印鑑文化の現状、法律上や現場で印鑑がどのように扱われているかを解説します。

デジタル化の進展と印鑑文化

近年、従来の物理的な紙の書類を使った契約からオンライン上で締結する電子契約へシフトする動きが加速しています。

特に新型コロナウイルスの影響後、リモートワークの普及によって脱ハンコの流れが顕著になり、契約や行政手続きの流れがデジタル化へと進展しました。

しかし、日本独自の印鑑文化は長い歴史と慣習に支えられてきた背景があり、未だに印鑑の押印は商習慣として残っています。例えば、契約書や領収書への押印などは、単なる形式だけでなく、意思表示を証明するツールとして使われ続けています。

電子契約が進んだ現代においても、意思表示の確実性を不安視する声も多く、印鑑文化がなくなるわけではありません。

法律上・現場運用で求められる印鑑の現状

法律上、紙の書類に押される印鑑の印影そのものには絶対的な法的効力があるわけではありません。

民訴法第228条第4項では、「私文書は、本人の署名又は押印があるときは、真正に成立したものと推定する」と定められており、特段の事情がない限り、その成立についての立証は不要とされています。ただし、押印は印鑑さえあれば可能なため、無断使用やなりすましが疑われる場合には、相手方が推定を覆す事情を主張立証することになります。

一方、電子契約で単なる印鑑画像データを貼り付けただけでは、本人による意思表示や契約の真正性を証明できません。印鑑画像データの流出や改ざん、悪用の可能性を否定できないためです。

そのため、電子契約には電子署名法に基づき、電子署名やタイムスタンプなどによる本人性や改ざん防止を担保する仕組みが必要とされています。専用のツールによって、これらの技術が付加された電子契約が行われ、契約の真正性を担保しています。

ただし、現場運用においては、取引や契約のシーンでの印鑑の使用が慣習として根強く残っています。特に従業員や取引先からの理解を得られない場合は、従来通りに印鑑を押印するケースがほとんどです。

また、専用ツールの使用方法が周知されず、現場での運用が遅れている企業も少なくありません。

しかし、電子帳簿保存法の改正にともない、電子契約への移行が加速する流れは避けられません。今後、状況によっては印鑑の役割が変化していく可能性も十分にありえます。

そのため、企業は電子契約を滞りなく行えるように、ツールの導入とともに、従業員への周知・教育を早い段階で検討する必要があるでしょう。

【重要】会社設立に必要な印鑑は4種類

会社設立に必要な印鑑は、全部で4種類あります。

- 代表者印(実印)

- 銀行印

- 角印

- ゴム印

印鑑は会社を設立する際に、欠かせない道具です。各印鑑の特徴を詳しく見ていきましょう。

代表者印(実印)

代表者印とは、会社設立のために法務局に登録する印鑑です。

代表者印は、主に以下の場面で使用します。

- 会社の印鑑証明用

- 重要な取引の契約書面

- 不動産の売買等

代表者印は、重要な印鑑になるため、上記のような大切な場面で使用されることが多いです。

また、代表者印のサイズは印鑑届書に「辺の長さが1cmを超え、3cm以内の正方形の中に収まるもの」と記載されています。規定のサイズより大きくならないように注意してください。

(参照元:印鑑(改印)届書)

銀行印

銀行印とは、銀行口座の開設や金融取引の契約をする際に必要な印鑑です。

銀行印は、代表者印で代替できますが、以下のようなリスクが考えられます。

- 盗難や紛失、悪用

- 業務効率の低下

代表者印を紛失した場合は、悪用される危険性があり、とても危険です。また、代表者印は1本だけなので、業務効率の低下になる場合もあります。

仮に上記のリスクが発生した場合、リスク分散や、業務効率の向上を望んでいるならば、銀行印を作成して損はないでしょう。

角印

角印は、その名の通り角形の印鑑です。

主な角印の使用用途は、以下の3つです。

- 請求書

- 見積書

- 契約書

角印も銀行印と同様に、代表者印で代替ができます。

しかし、角印を代表者印で代替する場合、盗難や紛失、悪用の恐れが高まるため、作成することをおすすめします。盗難や紛失、悪用のリスクをさらに下げたい方は、部署や支店ごとに角印を作成しましょう。

ゴム印

ゴム印は、住所・社名・電話番号などが刻印された印鑑です。

ゴム印の使用用途は、主に以下の2つです。

- 会社情報の記入

- 検収印を代替

ゴム印は、使い勝手の良さとコストパフォーマンスから、ビジネスシーンだけでなく、学校や家庭など、幅広い場所で見られます。

ただし、ゴム印は劣化が早いため、定期的な交換が必要なことは頭に入れておきましょう。

会社設立に使う印鑑を選ぶ際のポイント3つ

会社を設立する際に必要な印鑑を把握していても、実際どのように選べばよいかわからない方もいるでしょう。

本章では、会社設立に使う印鑑選び時のポイントを3つ紹介します。

- サイズ

- 素材

- 書体

代表社印や銀行印、角印、ゴム印は、それぞれ選び方が異なります。

自分が設立する会社にあった印鑑選びを行えるように、ぜひ参考にしてください。

サイズ

印鑑のサイズは、代表者印のみサイズが規定されており、その他の印鑑にはサイズの規定はありません。

代表者印だけは、「辺の長さが1cmを超え、3cm以内の正方形の中に収まるものでなければならない」という印鑑届出書の規定があります。

代表者印以外の印鑑は、サイズに規定はありませんが、一般的には以下のサイズが使われています。

| 印鑑の種類 | サイズ |

|---|---|

| 銀行印 | 16.5mm~18.0mm |

| 角印 | 18.0mm ~ 24.0mm |

| ゴム印 | タテ型やヨコ型によって変動あり |

印鑑のサイズは「角印>代表者印>銀行印」の順になるように作ることが多いです。

会社名によって、サイズが異なるため、あくまで参考程度に覚えておきましょう。

素材

印鑑は、素材によって耐久度や捺印性が大きく変化します。

印鑑の素材は大きく分けて以下の3種類があります。

| 素材の種類 | 値段 | 名称 |

|---|---|---|

| 木材系 | 3,000~10,000円 | 柘(つげ) 薩摩本柘(さつまほんつげ) |

| 水牛系 | 4,000~12,000円 | 国水牛芯持(こくすいぎゅうしんもち) オランダ水牛色上芯持(すいぎゅういろじょうしんもち) |

| 金属系 | 10,000~30,000円 | チタン ブラック・ゴールドチタン |

木材系の薩摩本柘は、一般的に使用されている素材で、コストパフォーマンスが高い素材です。木材系の柘は、リーズナブルな価格帯のため、印鑑にお金をかけたくない方におすすめの素材といえます。

金属系のチタンは、価格に見合った耐久性や捺印性を持ち合わせているので、印鑑を妥協して選びたくない方にはおすすめです。

自分に合った素材を見つけて、印鑑を作成しましょう。

書体

印鑑の書体は、会社によって異なり、好みが大きく反映されます。

一般的には篆書体(てんしょたい)が使われています。篆書体(てんしょたい)は可読性が低く、偽造がされにくい書体のため多くの会社から人気です。しかし、ゴム印や角印などは可読性の高い書体がよいとされています。

そのため、印鑑の種類によって書体を使い分けるのが望ましいでしょう。文字の太さやサイズ、配置などを加味して書体を決め、バランスのよい印鑑を目指しましょう。

会社設立の際に印鑑(実印)を法務局に登録するための3ステップ

代表者印(実印)を法務局に登録するために、以下の3ステップを行いましょう。

- ステップ1.印鑑を準備する

- ステップ2.印鑑を法務局に登録する

- ステップ3.印鑑カードを発行する

会社を設立したいのであれば、必ず法務局に代表者印(実印)を登録しなければなりません。

これから起業を目指している方や会社を設立したい方は、ぜひ参考にしてください。

ステップ1.印鑑を準備する

まずは、印鑑届書に押印する印鑑を準備しましょう。

このステップで注意する点は、印鑑のサイズです。前述した通り、法務局では「会社実印として登録できる印鑑は一辺が1cm以上3cm以内の正方形に収まるもの」と規定があるので、決められたサイズ内で作りましょう。

(参照元:印鑑(改印)届書)

ステップ2.印鑑を法務局に登録する

印鑑の準備が完了したら、法務局に登録を済ませましょう。

登録の際に持参するものは、以下の3つです。

- 作成した代表者印

- 本人の実印

- 本人の印鑑証明書(発行から3ヶ月以内のもの)

上記を持参して、法務局に印鑑届出書を提出すれば、登録が完了します。

その際、印鑑届出書に記入する情報や必要な押印は以下の通りです。

- 会社情報の記入

- 代表者印の押印

- 代表者情報の記入

- 本人の実印の押印

- 本人の印鑑証明書

代理人が登録する場合は、印鑑届出書にある「委任状欄」に代理人の情報と実印の押印を行えば、問題なく登録できます。

ステップ3.印鑑カードを発行する

法務局に代表者印の印鑑登録が完了したあとは、印鑑カードも発行しておきましょう。

印鑑カードは、法務局で行った印鑑登記が正式に完了したことを証明します。このカードがあることで、印鑑が公に認証され、法的な効力を持つことが確認できるでしょう。

自分が代表する会社が大きな取引をする際に、契約書に印鑑を押すことになります。その時、印鑑カードがあれば、その印鑑が法務局に正式に登録されていることを確認でき、契約の信頼性を高められます。

会社設立の際の銀行印の登録手順

会社設立の際は、銀行口座を開設するために銀行印の準備・登録が必要です。

銀行口座を開設するための一般的な手順は、以下の通りです。

- 会社名義で使う銀行印(法人銀行印)を準備

- 口座開設時に銀行印を登録

ここでは、会社設立の際の銀行印の登録手順について詳しく解説します。

1.会社名義で使う銀行印(法人銀行印)を準備

まずは、会社名義で銀行を開設するために、銀行印を準備してください。

銀行印は、銀行口座の開設をはじめ、変更、窓口での取引、引き落とし口座の登録、小切手の発行などに用いられます。ただし、オンラインバンクを中心に銀行印の登録が不要といった印鑑レス取引が可能なケースも増えてきました。オンラインバンクやATMの普及により、利用するシーンは減ったものの、窓口で預金を引き出す際、クレジットカードや公共料金の引き落とし口座の登録などのシーンで必要になることが一般的です。

法人が扱う印鑑には、代表者印(実印)や角印、ゴム印など複数の種類がありますが、紛失や悪用を防止するために別々に作成・保管することが推奨されます。

また、銀行印に法令上のサイズ規定はありませんが、実務上は代表者印よりも小さい16.5mm前後が選ばれることが多く、判別しやすいようにサイズをずらすのが一般的です。

他の印鑑と異なるサイズを選ぶことで、銀行印の判別がしやすくなるでしょう。

2.口座開設時に銀行印を登録

銀行印の準備ができたら、会社名義の銀行口座開設時に銀行印を登録します。

まずは、準備した銀行印を持って、開設したい金融機関に足を運びます(金融機関によってはオンラインも可)。各金融機関指定の申込用紙に必要項目を記入、該当箇所に銀行印を押印して提出してください。

金融機関による審査が行われ、通過した場合は法人口座の開設が完了します。

口座開設後は、登録した銀行印によって預金の引き出しなどが行えるため、取り扱いや保管方法には十分注意しましょう。

3.銀行印登録時に必要なもの

銀行口座の開設時には、銀行印以外にも必要なものがあります。

以下の必要書類の提出を求められるケースが一般的です。

- 履歴事項全部証明書

- 銀行印

- 定款

- 会社の印鑑証明書

- 代表者の本人確認書類(運転免許証やマイナンバーカード)

- 締結済みの事業に関する契約書など(なければ事業計画書や運営するWebサイトのURLなどの情報)

他にも、業種によっては許認可の取得を証明する書類、代表者以外が開設する場合は委任状などの提出が求められます。ただし、金融機関によって必要書類が異なるため、事前に担当者へ確認しておきましょう。

会社印鑑の保管・管理方法

会社設立後、作成した代表者印(実印)、銀行印、角印、ゴム印の保管・管理はとても重要です。

会社で扱う印鑑は、金融機関の手続きをはじめ、法的書類や契約書でも使用され、企業の信用にも直結します。不適切に管理した場合、盗難や紛失、不正使用などのトラブルの原因となるため、徹底した管理体制の構築が欠かせません。

そのため、以下のポイントに注目した保管・管理方法を徹底しましょう。

- 印鑑ごとに保管場所・管理担当を分ける

- 金庫などの施錠可能な場所に保管

- 社外持ち出し・使用記録の徹底

- 高額・重要書類にはダブルチェック体制

- 紛失・盗難に気づいたら銀行・法務局等に届け出る

ここでは、会社印の実用的な管理方法について具体的に紹介します。

印鑑ごとに保管場所・管理担当を分ける

会社印鑑には、代表者印(実印)、銀行印、角印、ゴム印など複数の種類があり、それぞれ用途が異なります。

そのため、すべての印鑑を一箇所に保管せず、保管場所と管理担当を分けることが推奨されます。例えば、代表者印(実印)は代表者や役員が保管、銀行印は経理部門が管理、角印は総務や事務担当が持つなど、適切な管理体制を整えることで、盗難や紛失、不正使用などのリスクを防げるでしょう。

また、印鑑の管理台帳も作成し、誰がどの印鑑を担当しているのか、最後に誰が使用したのかを記録しておくと安心です。

金庫などの施錠可能な場所に保管

印鑑は、金融機関との取引や決済など重要な役割を持つため、盗難リスクを減少させるために、金庫などの施錠可能な場所に保管しましょう。

特に代表者印(実印)や銀行印は、盗難が発生した場合のリスクが大きく、厳重な管理が求められます。

金庫に保管する場合でも、複数名による監督体制を構築し、担当者以外のアクセスを防止する仕組みを取り入れてください。また、点検や保管状況の確認を定期に行うことで、セキュリティ面がさらに強固になるでしょう。

社外持ち出し・使用記録の徹底

印鑑は、契約のシーンなどで使用されるため、社外へ持ち出す場合があります。

しかし、社外へ持ち出す場合は、社内よりもさらに徹底した管理体制の構築が必要です。

例えば、印鑑持ち出し台帳を作成し、日付・行先・目的・担当者を記録することで、不正利用や紛失のリスクを最小限に抑えられます。また、使用後は速やかに返却し、定期的に使用記録を確認しておきましょう。

管理責任者の設定とともに、誰が・どこで・なぜ・いつ使用したのかを明確にすることで、セキュリティ面の向上を期待できます。

高額・重要書類にはダブルチェック体制

印鑑の保管・管理とともに、押印された書類の管理体制も重要です。

特に高額取引を扱う重要書類には、複数人によるダブルチェック体制を導入しましょう。

例えば、重要書類は担当者によるチェックだけでなく、役員や責任者が同席して内容を確認し、押印の適正性をチェックします。これにより、人的ミスや不正使用を防止し、企業全体のセキュリティの強化が可能です。

また、使用記録を同時に記録しておくことで、トラブル発生時でも対応しやすくなります。

紛失・盗難に気づいたら銀行・法務局等に届け出る

印鑑の紛失・盗難に気づいたら、すぐに銀行や法務局などの関係機関へ届け出を行いましょう。

特に代表者印(実印)や銀行印は、第三者によって悪用されると重大なトラブルにつながります。

銀行印を紛失した場合は、銀行へ連絡し、その後、新たな印鑑を用意し、改めて新しい銀行印を登録します。

また、代表者印(実印)を紛失したら、法務局で印鑑・印鑑カード廃止届書を提出してください。その後、新たな印鑑を代表者印(実印)として登録しましょう。

ただし、盗難の可能性がある場合は、警察へ紛失届けを出しておくと安心です。万が一、第三者によって悪用された場合でも、被害拡大の防止につながります。

【注意】会社印鑑の押し方・マナー

会社で扱う印鑑は、ただ押すだけでなく、マナーやルールを理解して正しく使うことが大切です。

印鑑の押し方一つで、会社や書類の信頼性までを左右される場面もあります。

印鑑を押す際に注目すべきマナーやルールは、以下の通りです。

- 丸印と角印の押印位置の違い

- 書類ごとの適切な押し方

- 取引先や顧客に信頼される印鑑の使い方

ここでは、会社印鑑の押し方やマナーについて詳しく解説します。

丸印と角印の押印位置の違い

代表者印(実印)となる丸印と汎用性の高い角印では、押印位置に違いがあります。

丸印(代表者印)は、主に会社の意思決定や正式な契約書、登記関連の重要な書類に用いられます。一般的に、署名欄の横にまっすぐ押すのがマナーです。また、印鑑証明と照合される場合があるため、他の文字と重ならないように単独で押印してください。

対して、角印は、発注書や請求書、領収書などの社外文書に用いられます。角印は、丸印(代表者印)とは異なり、印鑑証明との照合が行われないため、偽造を防ぐために署名と重なるように押印してください。

書類ごとの適切な押し方

印鑑は、種類ごとに効力や用途が異なるため、書類に応じて適切に押してください。

代表的な押印方法は、以下の通りです。

| 押印の種類 | 意味 |

|---|---|

| 契約印 | 書類の最後に押印する印鑑 |

| 契印 | 書類が複数ページある場合に、ページの間に押印する印鑑 |

| 割印 | 2通以上の書類(原本と写しなど)がある場合、両方の書類にまたがるように押印する印鑑 |

| 消印 | 主に収入印紙の上に押印することで、再利用を防止するための印鑑。 |

| 訂正印 | 書類を修正したことを証明するための印鑑 |

| 止め印 | 書類の文章が終わることを示す印鑑 |

例えば、2ページ以上にわたる契約書を作成する際は、ページの間に契印を押したり、領収書に貼った収入印紙の上に消印を押印したりと、書類ごとに適切な使用方法を心がけましょう。

取引先や顧客に信頼される印鑑の使い方

取引先や顧客へ押印した書類を提出する際は、不信感を与えない信頼される使い方が大切です。

印影がきれいでまっすぐであることはもちろん、以下のポイントにも注意しましょう。

- 朱肉を付けすぎない

- 力を入れすぎない

- 表面の汚れや朱肉の残りを拭き取っておく

- 平らな場所で押印する

- 捺印マットを使用する

例えば、朱肉を付けすぎた場合、印影がにじみやすくなります。また、力を入れすぎると印影がゆがんでしまい、取引先や顧客からの印象に悪影響を及ぼす可能性もあるでしょう。

押印は取引先や顧客が確認するポイントとなり、意思表示だけでなく印象を左右する大切な印となるため、きれいで見やすく押すように心がけてください。

会社設立時の印鑑に関するよくある質問

ここでは、会社設立時の印鑑に関してよくある質問に回答していきます。

Q.会社設立に必要な印鑑はいつまでに用意すればいい?

A.代表者印(実印)は、法人登記を行うまでに必ず用意する必要があります。その他の印鑑は、必要に応じて作りましょう。

ただし、代表者印(実印)だけを作成するよりも、セットで印鑑を作成した方が安く購入できる場合が多いです。そのため、代表者印(実印)を作成する際に、銀行印や角印、ゴム印をセットで購入をおすすめします。

「起業の窓口」では、「会社設立印鑑セット」を販売しています。法人登記に利用する代表印・銀行印・角印・電子印影などが全て揃っています。

印鑑をまだ作っていない方は、ぜひ「会社設立印鑑セット」を購入しましょう。

Q.会社設立の際に印鑑届出書はなぜ必要?

A.印鑑届出書が必要な理由は、印鑑届出書に記載してある印鑑が登録した法人に所有されていることを証明するためです。

印鑑届出書とは、代表者印を登録する際に、法務局へ提出する書類のことです。この書類がないと、印鑑が法人の所有しているものか判断ができないため、重要な契約や法人登記に問題が発生します。

一般的に印鑑届出書は、発起人と取締役員の人数分必要になるため、用意しておきましょう。

Q.認印と実印の違いはなに?

A.認印と実印の違いや使用用途は、以下の通りです。

一般的には会社の場合は角印を認印として使用しています。

| 印鑑名 | 違い | 使用用途 |

|---|---|---|

| 認印 | どこの機関にも登録していない印鑑 | 印鑑証明が求められない契約で使用 例:会社同士の契約・銀行の契約 |

| 実印 | 法人登記で登録した印鑑 | 印鑑証明が求められる契約で使用 例:法人登記・許認可の申請 |

実印は、法人登記に登録されている印鑑のため、セキュリティ面から使われない場合が多いです。その代わり、気軽に押印できる角印がよく使用されます。

重要度の高さで印鑑の違いを覚えておくとよいでしょう。

法人登記やその手続の流れについて、下記の記事で詳しく解説しています。

Q.代表者印と銀行印を兼用しても問題ない?

A.会社設立時に必要となる代表者印(実印)と銀行印は、形式上は併用も可能です。

銀行口座の開設には、印鑑サイズなどの規定がなく、代表者印(実印)の使用も認められているため、1本の印鑑で両方の用途を満たせます。

しかし、紛失や不正利用のリスクの観点を注目すると、代表者印(実印)と銀行印は分けて用意することが推奨されます。代表者印(実印)は正式な契約書に使用し、銀行印を金融機関の取引だけに使用することで、万が一のリスクを防止できるほか、管理の負担も軽減可能です。

Q.電子契約でも物理的な印鑑は必要?

A.電子契約の場合は、紙の契約書と異なり物理的な印鑑は原則不要です。

契約の成立は契約者同士の合意が重要となるため、法的には印鑑や署名が絶対条件ではありません。特に電子署名やタイムスタンプが組み込まれた電子契約では、本人性や改ざんの有無を証明できるため、物理的な印鑑がなくても契約として認められます。

会社設立の印鑑にはGMOオフィスサポート「会社設立印鑑セット」

本記事では、会社を設立する際の印鑑について紹介しました。会社を設立したいと思っている方が今後作るべき印鑑は代表者印(実印)、銀行印、角印、ゴム印の4種類です。

法人印鑑は、法務局に提出する際や業務効率化のために必須のアイテムです。印鑑がないと、会社の設立自体ができない可能性もあります。会社の設立を少しでも考えている方は、前述した4つの印鑑を購入しておきましょう。

「起業の窓口」では、「会社設立印鑑セット」を販売しています。法人登記に利用する代表印・銀行印・角印・電子印影などが揃っているため、今すぐ会社設立に必要な印鑑を揃えられます。

印鑑をまだ作っていない方は、ぜひ「会社設立印鑑セット」を購入しましょう。

会社の銀行口座(法人口座)はGMOあおぞらネット銀行がおすすめ!

画像引用元:GMOあおぞらネット銀行

会社設立時にネットバンクで銀行口座を開設するなら、GMOあおぞらネット銀行がおすすめです。

手間なくスピーディーに口座開設できる点が強みで、口座開設手続きは印鑑レス・ペーパーレス・郵送レスで行うことができます。また、条件を満たせば最短即日で口座を開設できます。

振込手数料は同行宛て無料に加え、他行宛てでも一律143円/件(税込)(※)と低価格で、さらに設立1年未満のお客さまであれば、他行宛て振込手数料が月20回まで無料です。

創業期のお悩みを解決するため、外部企業と提携してさまざまなサービスを紹介するビジネスサポートも行っており、会社運営の面でも強い味方になるでしょう。ぜひGMOあおぞらネット銀行をご利用ください。

(※)2025年8月1日より

起業や独立を考えている方に朗報

起業・経営のプロ監修のオリジナル冊子『会社設立完全ガイド』を無料でプレゼント!

「起業の窓口」では、起業に必要なノウハウや成功者のインタビュー、経理や会計の基礎知識など、さまざまなコンテンツを完全無料で提供しています。また、GMOインターネットグループが展開するビジネスの立ち上げや拡大に役立つ各種サービスをおトクな特典付きでご紹介しています。

会社設立や資金調達などのノウハウが詰まった『会社設立完全ガイド』をGETして、夢の実現への一歩を踏み出してみませんか?

- 記事監修

-

- 中野 裕哲 HIROAKI NAKANO

- 起業コンサルタント(R)、経営コンサルタント、税理士、特定社会保険労務士、行政書士、サーティファイドファイナンシャルプランナー・CFP(R)、1 級FP 技能士。 V-Spiritsグループ創業者。東京池袋を本拠に全国の起業家・経営者さんを応援!「あの起業本」の著者。著書16冊、累計20万部超。経済産業 省後援「DREAMGATE」で11年連続相談件数日本一。

- ※本記事は、起業の窓口編集部が専門家の監修または独自調査(アンケート)に基づいて制作したものです。

- ※掲載している情報は、記事公開時点の法令・税制・商品・サービス等に基づくものであり、将来的に変更される可能性があります。

- ※アンケート調査に関する記述は、特定の調査対象者からの回答結果および編集部の見解を含んでおり、内容の正確性・完全性を保証するものではありません。

- ※記事の内容は一般的な情報提供を目的としており、すべての方に当てはまるものではありません。個人の状況に応じた具体的な助言が必要な場合は、専門家にご相談ください。

- ※情報の利用や判断、実施については、ご自身の責任で行っていただきますようお願いいたします。

- ※本記事に掲載された内容の転載・複製はご遠慮いただき、引用の際は必ず出典をご明記ください。

シェア

シェア