バーチャルオフィスの住所で開業届は提出できる?メリット、納税地の書き方や住民税の注意点を解説

個人事業主として開業する際、「バーチャルオフィスの住所で開業届を提出できるのか」と不安に感じている方も多いでしょう。

この記事では、開業届の提出方法に加え、バーチャルオフィスを納税地とする際の具体的なメリット・デメリットを分かりやすく解説します。

コストを抑えながらスムーズに開業準備を進めたい方は、ぜひ最後までご覧ください。

- 【この記事のまとめ】

- バーチャルオフィスの住所でも開業届は提出可能です。オンライン完結型の業種であれば事業実態が確認され、税務署でも受理されやすくなります。契約書や利用規約を整備しておくことが重要です。

- バーチャルオフィスを納税地に設定すると、都心の住所を利用でき信用度向上や自宅非公開、初期費用削減、書類管理の効率化、引っ越し手続きの簡素化など、事業運営上のメリットが多数あります。

- 一方で、金融機関や自治体の審査が厳しくなる、事業実態確認が必要、郵便物の配達遅延、営業許可が必要な業種では利用不可などのデメリットもあるため、事業形態に応じた選択が求められます。

【結論】バーチャルオフィスの住所で開業届は提出できる?

バーチャルオフィスの住所で開業届を提出できるかは、多くの個人事業主が気になる点です。

ここでは、開業届が受理される条件に加え、許容される業種と認められにくい業種の具体例を詳しく解説します。

開業届を提出することは可能

バーチャルオフィスの住所でも開業届は提出可能です。

税務署への届け出では、「事業の実態があること」が要件とされます。バーチャルオフィスでも賃貸契約などで事業拠点としての実態が確認できれば認められます。

例えば、個人事業主がレンタルオフィスやコワーキングスペースを利用する場合と同じ扱いになります。

ただし、税務署から事業実態の確認を求められるケースもあるため、契約書や利用規約を整備しておくことが重要です。

正しい契約形態を維持すれば、バーチャルオフィスを使用しても開業届を問題なく提出できます。

許容されるケースと認められにくいケース

バーチャルオフィスの住所が許容されるのは、主にオンライン完結型の業種です。

例えば、デザイン業やライティング業、ウェブ制作業など、実店舗を必要としない事業であれば税務署も事業拠点として認めています。

事業内容と住所利用目的が一致していれば、開業届を提出しても問題ありません。

バーチャルオフィス利用が許容されるケースと認められにくいケースは、以下の表の通りです。

| 許容されるケース | 認められにくいケース |

|---|---|

|

|

一方、店舗営業を伴う業種や顧客対応が必要なサービス業では、実際の営業場所が確認できないため、事業実態を疑われる可能性があります。

そのため、飲食店や美容サロン、小売業など物理的な施設を伴う職種には不向きです。さらに法人登記で利用する場合、法務局では審査が厳しく、利用規約で禁止されていることもあります。

以上を踏まえ、バーチャルオフィスは実店舗を不要とする事業には有効ですが、来客を前提とする業態には適さない住所形態といえます。

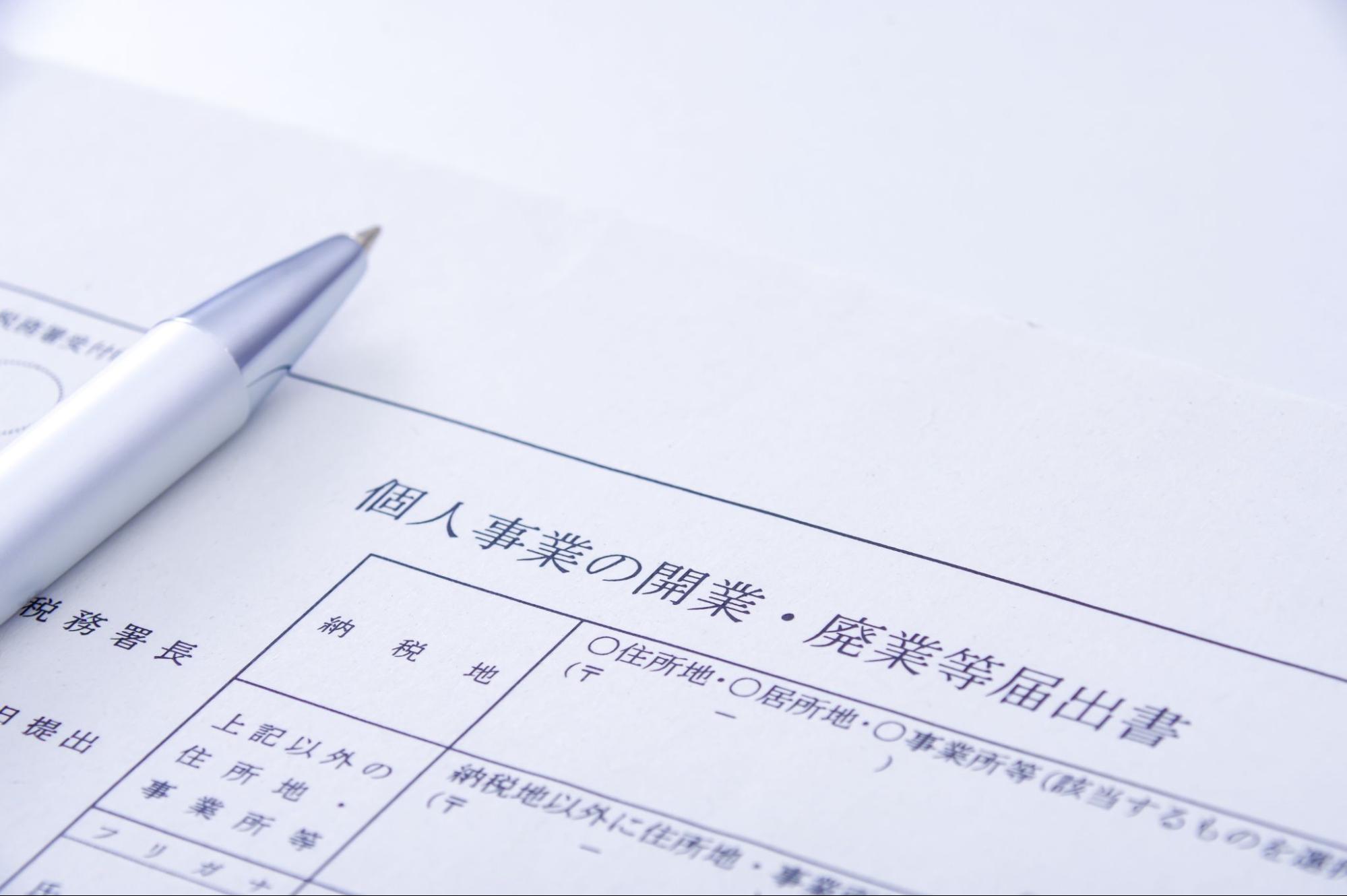

開業届へバーチャルオフィスの住所を納税地として記載する方法

バーチャルオフィスを納税地とする場合、開業届では「納税地」欄にバーチャルオフィスの住所を記載します。

納税地選択肢の中で「事業所等」にチェックを入れ、郵便番号や住所、電話番号を正確に記入することが基本です。また、自宅住所は「上記以外の住所地・事業所等」欄へ記載します。

記入手順は以下の通りです。

- 納税地欄にバーチャルオフィス住所を記載する

- 「事業所等」を選びチェックを入れる

- 郵便番号・住所・電話番号を正確に記載する

- 「上記以外の住所地・事業所等」欄に自宅住所を記入する

- 作成した開業届は納税地を管轄する税務署へ1ヶ月以内に提出する

この方法で記載すれば、事業の実態に応じてバーチャルオフィス利用料を経費として計上できます。提出に不安がある場合は事前に税務署か専門家へ相談すると安心です。

【重要】バーチャルオフィスの住所を納税地として開業届を提出するメリット

バーチャルオフィスの住所を納税地に登録して開業届を提出すると、事業運営上のさまざまなメリットが得られます。

ここでは、特に重要な5つのメリットを具体的に解説します。

都心の一等地住所を利用できる

バーチャルオフィスを納税地に設定すれば、都心の一等地住所を事業拠点として使用可能です。

好立地の住所は名刺やウェブサイトに掲載する際、顧客や取引先からの信頼度向上に直結します。

例えば、地方在住の事業主でも東京・銀座や大阪・梅田などの住所が利用でき、ブランドイメージの向上や新規顧客獲得の後押しとなります。

事業規模にかかわらず、実際の事務所を借りることなく信用度の高い住所を使用できる点が大きな魅力です。

コストを抑えつつも見栄えの良い事業基盤を整備したい方には最適な手段です。

自宅住所を公開せずに済む

バーチャルオフィスを納税地にすると、開業届や公式書類で自宅住所の公開を避けられます。

ネット上での情報公開や名刺・ホームページへの記載時にも個人情報流出リスクを軽減でき、特に女性や家族同居者にとって安全面での安心材料となります。

プライバシーを重視しつつ事業活動を進めたい方にとって、バーチャルオフィスの住所は理想的な選択肢です。

引っ越しや住み替えの際も住所公開範囲が広がらないため、長期的な事業運営にも適しています。

初期費用や固定費を大幅に削減できる

実際のオフィスを借りる場合と比較し、バーチャルオフィスは初期費用や毎月の固定費を大きく抑えられます。

都心の一等地でもリーズナブルな利用料で事業住所が確保でき、不要な事務所維持コストや家賃を削減可能です。

特に創業初期の個人事業主やスタートアップにとって、この費用削減は運転資金の確保や事業への投資強化につながります。

限られた資金で効率的にビジネスを始めたい場合に、バーチャルオフィスは非常に大きなメリットをもつサービスです。

税務関連書類が通常の郵便物と混在しない

バーチャルオフィスを納税地にした場合、税務署からの重要書類が通常の郵便物と混在せずに管理できます。

税務署から送られる書類は納税地に届くため、自宅を納税地にしていると私信や広告などと一緒になり、誤って破棄したり見落としたりするトラブルが発生する可能性を否定できません。

事業用と私用の書類を明確に区分することができれば、重要な通知の見落としや紛失を防げます。また、管理・保管がしやすくなることから、業務効率化にも効果的です。

特に自宅と事業を明確に分けたい方や、郵便物の整理整頓を重視する方にとって利便性の高い仕組みといえるでしょう。

引っ越し時の手続き負担を大幅に軽減できる

バーチャルオフィスを納税地にしておけば、自宅の引っ越し時に納税地変更手続きが不要です。

自宅住所を納税地としている場合、引っ越しのたびに「所得税・消費税の納税地の異動に関する届出書」を税務署に提出しなければなりません。

例えば、転勤が多い方や頻繁に引っ越しをする個人事業主にとって、毎回の手続きは大きな負担となります。申請の遅れや記入ミスなどでトラブルが生じるリスクもあります。

しかし、バーチャルオフィスの住所を納税地に設定していれば、自宅がどこに移っても納税地が変わらないため、原則として税務署への異動届提出も不要です。

こうした手続きの簡素化により、事業運営に集中できる環境が整います。

【重要】バーチャルオフィスの住所を納税地として開業届を提出するデメリット

バーチャルオフィスの住所を納税地に設定し開業届を提出する場合、利便性以外にいくつか留意すべき点があります。

代表的な注意点を理解したうえで、事業スタイルに合った選択をしましょう。

一部金融機関や自治体の審査が厳しい

バーチャルオフィスを納税地に設定した場合、金融機関や自治体などの審査が一般的なオフィスに比べて厳しくなる傾向があります。

特に銀行の法人口座開設や資金調達の際は、物理的実態が確認できず、信頼性の判断材料が不足し、追加資料の提出や詳細なヒアリングが必要になる場合が多いです。

また、一部自治体ではバーチャルオフィス住所での事業登録や助成金申請を制限している場合もあるため、事前の確認が重要です。

事業の実態確認が求められる

バーチャルオフィスを納税地として開業届を提出すると、税務署や金融機関から事業の実態確認を求められる場合があります。

特に、バーチャルオフィス利用者は事業実態の証明が重視され、追加書類の準備が必要になるケースもあります。

主な確認ポイントは以下の通りです。

- 具体的な事業内容(提供サービスや取引の実績)

- 事業所所在地の情報(契約書や利用証明書など)

- 帳簿や請求書などの経理管理状況

- 契約書や業務委託書、発注書、請求書などの事業実態を証明する書類

これらが不足していると、追加説明や証拠提出を求められる場面も少なくありません。開業届記載の事業内容は、業務の具体性を示し、疑念を抱かれないよう準備しておきましょう。

重要書類の配達遅延リスクがある

バーチャルオフィスを納税地にすると、郵便転送の仕組みにより配達に通常より若干の時間を要する場合があります。

例えば、税務署から届く納税通知書や確定申告書が到着後に転送されるため、即日受け取りが難しいケースも想定されます。

しかし、転送頻度を細かく設定できるサービスや、通知機能付きプランを選ぶと、タイムラグを抑えることが可能です。

日常的に重要書類を見逃さないよう、あらかじめ受取日程の確認や転送オプションを活用しましょう。

一部契約では使えない場合もある

バーチャルオフィス納税地はすべての契約や申請手続きで利用できるわけではありません。

例えば、古物商や飲食業など営業許可が必要な事業では、実態のある事務所や店舗を要件とするため、バーチャルオフィスの住所では認められないことがあります。

また、一部の資格取得や自治体独自の条例により制限を受けるサービスも存在します。事前に事業内容が該当しないか、各機関へ十分確認し、不利益を防ぐことが大切です。

【注意】住民税が2ヶ所で発生する「均等割」のリスク

バーチャルオフィスの住所を納税地(事業所)として開業届に記載する場合、自宅とオフィスの場所によっては「住民税」が高くなる可能性があります。

通常、住民税は居住している自治体に支払いますが、地方税法では「事務所や事業所を設けているが、その自治体に住んでいない者」に対しても、住民税の「均等割(年額数千円程度)」を課税できるとされています。

ケース: 自宅がA市、バーチャルオフィスがB市にある場合

リスク: A市とB市の両方から住民税の均等割が請求される可能性がある。

ただし、自治体によっては「実質的な事業実態がない(単なる宛名貸し)」と判断されれば課税されないケースもあります。例えば、東京都渋谷区などでは事業実態の有無で判断される傾向があります。節税を意識する場合は、契約前に管轄の自治体へ確認するか、自宅と同じ市区町村内のバーチャルオフィスを選ぶのも一つの手です。

開業届以外でバーチャルオフィスの住所が必要な場面

バーチャルオフィスの住所は開業届の提出以外にも、さまざまな場面で活用されています。

例えば、事業運営上の書類作成や、対外的な信用確保に必要な場面が多くあります。具体的には以下のようなシーンです。

- 銀行口座やクレジットカード開設の申請

- Webサイトや名刺・会社案内などの対外表示

- 取引先との契約書や請求書等の事業書類

- 法人登記や許認可申請書類

- ネットショップなどにおける「特定商取引法に基づく表記」

これらの場面では、実際の事務所を借りなくてもバーチャルオフィスの住所を利用できるため、プライバシー保護やコスト削減の面で大きなメリットがあります。

事業の信頼性向上にもつながるため、開業届以外でもバーチャルオフィス住所の活用価値は高いといえます。

【手順】バーチャルオフィスサービスの選び方

バーチャルオフィスは各社で料金やサービス内容が大きく異なるため、自身の事業形態や利用目的に合った選択が重要です。

証明書発行の対応、住所の信頼性、運営元のサポート体制などを総合的に比較し、安心して長期的に利用できるオフィスを見極めましょう。

事業実態の証明がしやすいか

バーチャルオフィスを選ぶ際は、事業実態の証明が容易かを重視しましょう。サービスによっては、契約証明だけでなく詳細な利用明細や入会時の記録を発行してくれる場合があります。

具体的には、以下のような証明書類の発行可否を確認します。

- 利用契約書、会員証、領収書の発行

- 郵便物到着履歴の記録

- 事業運営に必要な書類の発行

これらが充実していれば、銀行口座開設や融資審査で提出が求められる場合も安心です。証明資料の多様性が、事業の信頼性向上や各種申請手続きの円滑化につながります。

サービス内容や料金体系

バーチャルオフィスを選ぶときは、月額料金や初期費用のコストだけでなく、提供サービスの内容も総合的に比較しましょう。

例えば住所利用だけではなく、以下のサービスも検討ポイントです。

- 郵便物転送や受取サービス

- 会議室利用や電話対応サービス

- 法人登記対応プラン

- オプション追加の可否

料金は月額数百円から数千円まで幅広く、サービス内容も異なるため、自身の事業に合ったプランを選ぶことが大切です。安さだけでなく使いやすさや柔軟性も重視しましょう。

サポートや運営体制

バーチャルオフィスサービスを選ぶ際は、サポート体制と運営元の信頼性にも注目したい部分です。トラブルが起きたとき、迅速で親身な対応がある運営会社なら長期利用でも安心できます。

主なチェックポイントは以下の通りです。

- 電話やメール対応の有無

- 郵便物の到着通知と転送の迅速さ

- サポート窓口の営業時間や対応品質

サポート品質が高いほど、安心してサービス利用できます。質の高い顧客対応が長期利用のポイントです。

選べる拠点や住所の信頼性

バーチャルオフィスを利用する場合は、利用可能な拠点や住所の信頼性も比較すべき要素です。有名な商業地やビジネス街の住所は、社会的信用度やブランディングに直接影響します。

主な比較ポイントは以下の通りです。

- 都心や主要都市の拠点数

- 住所の知名度やイメージ

- 法人登記・契約に使えるか

- サービス終了時のリスク管理

住所の選択肢が多いほど柔軟に事業展開でき、信頼性の高い拠点を選べば取引先や顧客への印象も向上します。

必要書類・審査基準

バーチャルオフィスの利用申込時には、多様な必要書類の提出や事業審査が行われます。選ぶサービスによって準備すべき内容が異なるため、以下を確認しておくと安心です。

- 本人確認書類(免許証、パスポートなど)

- 事業内容に関する説明書類

- 法人設立時の登記簿謄本や印鑑証明

- 事業実態を証明できる資料

必要な書類を事前に準備し、各サービスの審査基準をよく比較すると、スムーズな契約と運営が可能になります。

バーチャルオフィス利用時の「経費」と「勘定科目」

バーチャルオフィス代の勘定科目は一般的に「支払手数料」や「地代家賃」として計上します。賃貸契約ではなくサービス利用契約となることが多いため、「支払手数料」を使用するのが無難です。

また、納税地をバーチャルオフィスにしていても、実際の作業を自宅で行っている場合は、自宅の家賃や光熱費、インターネット代などを「家事按分」して経費計上することが可能です。 ただし、税務署から確認された際に合理的に説明できるよう、仕事で使用している時間や面積の割合を明確にしておきましょう。

税務調査は原則として帳簿類が保管されている場所や、実際に業務を行っている場所(多くの場合は自宅)で行われます。バーチャルオフィスには会議室がない場合も多く、実態確認のために自宅が調査対象となることが一般的です。

GMOオフィスサポートが”失敗しない開業”を支援

バーチャルオフィスの住所を利用した開業届の提出は、コスト管理やプライバシー面で大きなメリットがあります。

許容される業種や正しい記載手順を理解して事業実態を証明できれば、安心して開業を進められます。注意点も把握しつつ、自分に最適なサービス選びが成功への近道です。

信頼性とコスト・サポート品質に優れたバーチャルオフィスをお探しなら「GMOオフィスサポート」をご検討ください。

料金は月額660円(税込)から利用可能で、法人登記や郵便物転送にも対応。渋谷・新宿・銀座など全国主要都市の一等地住所を利用でき、ブランドイメージ向上にも貢献します。

郵便物到着のLINE通知や即日転送など、実務に役立つサービスも豊富。開業届の提出から事業運営まで、GMOオフィスサポートが安心して長く使える環境をご提供します。

- ※本記事は、起業の窓口編集部が専門家の監修または独自調査(アンケート)に基づいて制作したものです。

- ※掲載している情報は、記事公開時点の法令・税制・商品・サービス等に基づくものであり、将来的に変更される可能性があります。

- ※アンケート調査に関する記述は、特定の調査対象者からの回答結果および編集部の見解を含んでおり、内容の正確性・完全性を保証するものではありません。

- ※記事の内容は一般的な情報提供を目的としており、すべての方に当てはまるものではありません。個人の状況に応じた具体的な助言が必要な場合は、専門家にご相談ください。

- ※情報の利用や判断、実施については、ご自身の責任で行っていただきますようお願いいたします。

- ※本記事に掲載された内容の転載・複製はご遠慮いただき、引用の際は必ず出典をご明記ください。

シェア

シェア